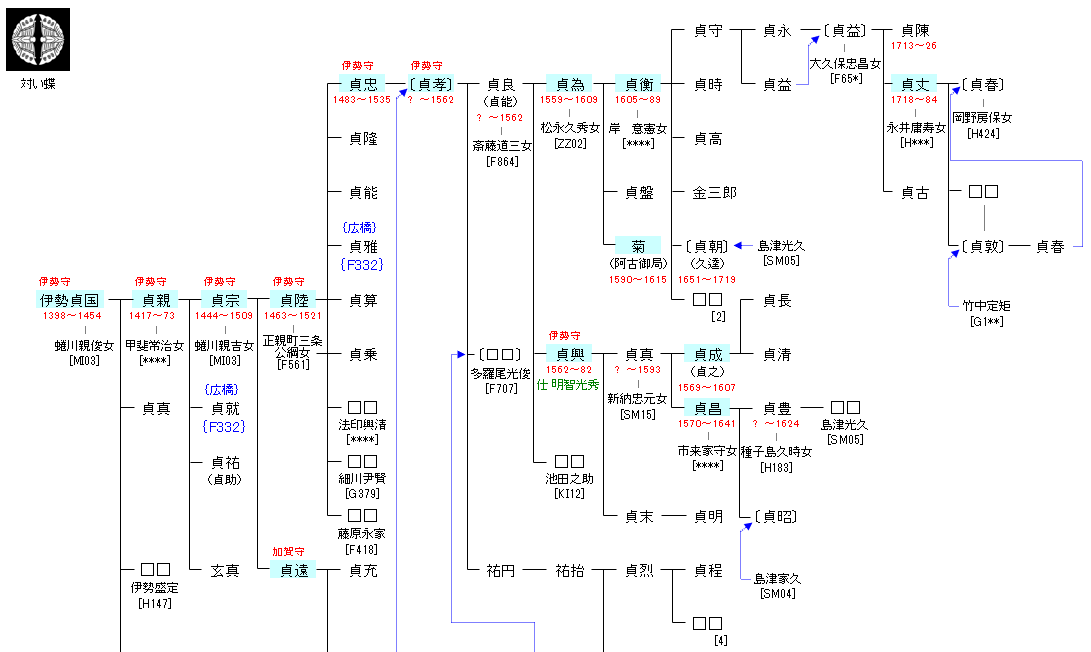

<桓武平氏>高望王系

| H148:伊勢貞継 | 平 高望 ― 平 良望 ― 平 維衡 ― 平 季衡 ― 伊勢俊継 ― 伊勢貞継 ― 伊勢貞国 | H149:伊勢貞国 | ● |

| リンク | {F332} |

| 伊勢貞国 | 伊勢貞親 |

|---|---|

|

永享3年(1431年)に兄・貞経が6代将軍・足利義教によって失脚させられると、後を継いで政所執事となり、永享6年(1434年)2月9日に義教の嫡男・義勝が生まれると、3月3日に義勝を屋敷に移した。嘉吉元年(1441年)6月24日に嘉吉の乱で義教が暗殺、26日に7代将軍となった義勝が室町殿に移されるまで義勝を預かっていた。また、幼少の義勝に代わり政治を取り仕切る管領・細川持之を支持、文安5年(1448年)に細川持常と共に赤松則尚の復帰を8代将軍・足利義政に取り次いだりもしている。 |

8代将軍・足利義政を幼少の頃から養育し、嘉吉3年(1443年)には管領・畠山持国の仲介で義政と擬似父子関係を結んだ。享徳3年(1454年)に家督を相続、同年に発生した土一揆への対処として考案された分一銭制度の確立などを通じて幕府財政の再建を成功させ、義政の信任を得た。また、政所執事には就任していなかったが、義政から収入と支払の権限を与えられ幕府財政を任され、政所の裁判に携わる官僚の人事権や将軍の申次衆も一族で固めて政所の実権を握り、奉行衆・番衆・奉公衆の指揮権も任され幕府の政治・軍事も掌握、親政を目指す義政にとって無くてはならない存在となっていった。 |

| 伊勢貞宗 | 伊勢貞陸 |

|

伊勢流故実の大成者でもある。 |

文明18年(1486年)5月に山城守護に補任され、長享元年(1487年)11月に解任されたが延徳2年(1490年)に父から家督と政所執事職を譲られ、11代将軍・足利義澄に仕えた。明応2年(1493年)3月に山城守護に再任、翌3年(1494年)10月まで務めたが、貞陸が守護に任命された背景は、応仁の乱以降諸国からの収益が途絶えた幕府が山城の幕府領から伊勢氏を介して収益を獲得、新たな財源とする狙いがあったのではないかとされている。また、伊勢氏は被官の進藤氏と繋げて山城国一揆と協調関係を結んでいたとも言われている。 |

| 伊勢貞忠 | 伊勢貞孝 |

|

11代将軍・足利義澄に近習として仕え、永正5年(1508年)の義澄出奔後は、将軍職に復権した足利義稙の御供衆となった。大永元年(1521年)の父の死後は執事職を継承、12代将軍・足利義晴にも仕え、亡くなるまで幕府の財政管理と訴訟を担った。天文4年(1535年)に死去、養子の貞孝が執事職を継承した。 |

伊勢貞辰の子として生まれ、政所執事の伊勢貞忠の養子となる。天文4年(1535年)に貞忠が死去すると、家督を継いで政所執事となった。天文19年(1550年)に室町幕府第12代将軍・足利義晴臨終の際には枕元に侍り、後継者の足利義輝の補佐を遺言されたといわれる。 |

| 伊勢貞為 | 伊勢貞衡 |

|

永禄2年(1559年)、室町幕府幕臣・伊勢貞良の子として誕生。幼名は虎福丸。 |

初め豊臣秀頼に仕え、大坂の陣による大坂城落城の後、千姫の招聘により二条城に住む。その後、徳川家康が二条城を訪れた際に拝謁し、京都武者小路に宅地を与えられる。寛永14年(1637年)3月28日、従母・春日局の申し立てにより徳川家光に仕え、旗本寄合席に列する。寛永16年(1639年)9月21日、家光の長女・千代姫が徳川光友に嫁いだ際には、その儀式を担当した。その後、仰せにより、騎射三物(犬追物・笠懸・流鏑馬)などに関する家伝の書籍118巻を、息子の貞守や弟子と共に書写し、それを献じた。貞享2年(1685年)3月9日、徳川綱吉の長女・鶴姫が徳川綱教に嫁いだ際にも儀式を担当し、時服と黄金を賜った。 |

| 阿古御局 | 伊勢貞丈 |

|

淀殿のちに豊臣秀頼の侍女で、大上臈を名乗る。他に「中将」,「弁宰相阿古大上臈」,「和期の方(あるいは和期の局)」とも。 |

伊勢氏はもともと室町幕府政所執事の家柄であり礼法に精通し、江戸幕府3代将軍・徳川家光の時に貞丈の曾祖父・伊勢貞衡が召し出された。享保11年(1726年)、兄・貞陳が13歳で夭折して伊勢氏は一旦断絶したが、弟である貞丈が10歳で再興、300石を賜り寄合に加えられた。この時、12歳と年齢を詐称している。延享2年(1745年)9月13日に28歳で御小姓組に番入り、儀式の周旋、将軍出行の随行などにあたった。貞丈は特に中世以来の武家を中心とした制度・礼式・調度・器具・服飾などに詳しく、武家故実の第一人者とされ、伊勢流中興の祖となった。 |

| 伊勢貞興 | 伊勢貞成 |

|

伊勢流の有職故実の探究者。武家故実の書として『伊勢貞興返答書』を記述した。 |

文禄元年(1592年)に真幸院飯野の地頭である父・貞真と共に朝鮮の役に参加。しかし、翌年に貞真が朝鮮にて病没したため、貞成がその後を継いで島津義弘の家老及び飯野地頭となった。 |

| 伊勢貞昌 | 伊勢貞遠 |

|

天正9年(1581年)、肥後国水俣の陣にて元服する。以後は島津義弘に随従し、豊後国の大友氏攻略戦や、豊臣秀吉の九州征伐に伴う豊後国よりの退却戦などで首級を上げる。 |

『寛政重修諸家譜』の系譜上では、政所執事伊勢貞宗の子(貞陸の弟)としている。妹2人をそれぞれ仁科盛信の妻,武田勝頼の室としているが、年代が合わない。 |

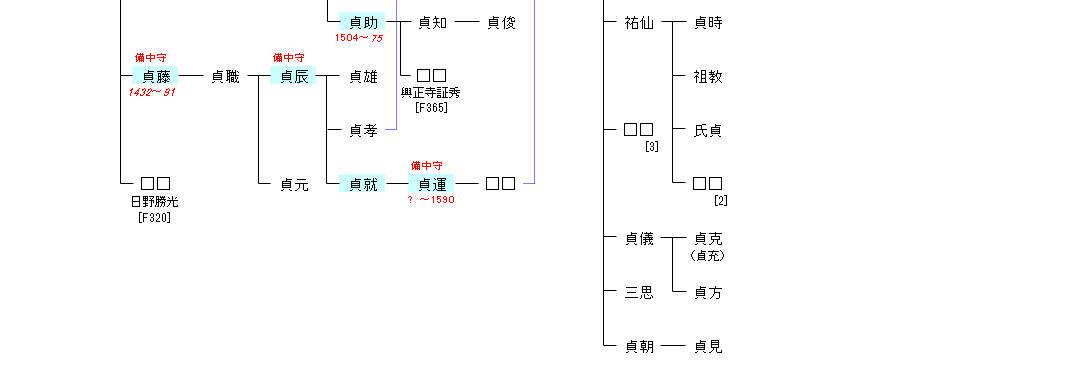

| 伊勢貞助 | 伊勢貞藤 |

|

政所執事であった伊勢貞陸の孫?にあたる。兄である伊勢貞充が没したのを受けて貞遠の後継ぎとなり、天文8年(1539年)頃に家督を継いだ。ところが同年9月に作成された「筑後国高良法楽三十首」には「常真伊勢貞堯」と記されていることから、家督継承後に何らかの事情で出家したとみられている。 |

画・連歌に優れた有職家であり、室町幕府で要職を務めたが、8代将軍・足利義政と対立して伊勢に出奔した。応仁の乱では兄・貞親をはじめとする伊勢氏一族は東軍であったが、貞藤のみは西軍にはしった。 |

| 伊勢貞辰 | 伊勢貞就 |

|

室町幕府の奉公衆であったが、後に後北条氏家臣となった。兵庫頭、後に備中守。 |

天文3年(1534年)6月に父が将軍足利義晴の使者として北条氏綱の下を訪れた際に同行して、父と共にそのまま氏綱に仕えた。以降も京都と小田原城を往復し、後北条家と政所執事となった実弟の伊勢貞孝ら室町幕府要人との連絡を務めた。 |

| 伊勢貞運 | |

|

後北条氏の家臣。通称は又七郎。受領名は備中守。 |