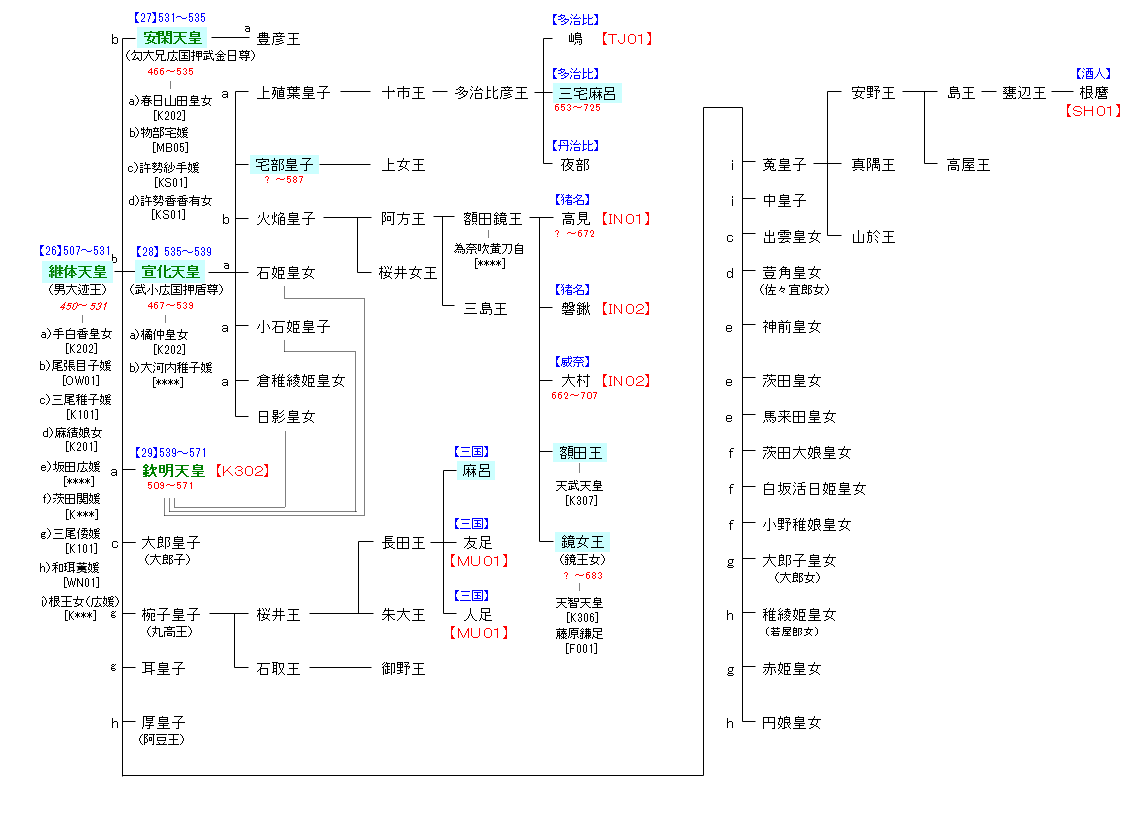

<継体朝>

| K201:応神天皇 | 応神天皇 ― 継体天皇 | K301:継体天皇 |

| リンク | K302・TJ01・IN01・IN02・MU01 |

| 継体天皇 | 安閑天皇 |

|---|---|

|

第26代・天皇で、在位は507年3月3日?(継体天皇元年2月4日)~531年3月10日?(継体天皇25年2月7日)とされる。 |

継体天皇の後を受けて、66歳にして即位したが、わずか4年で崩御した。 安閑天皇の治世の出来事として『安閑記』に、関東から九州までの屯倉の大量設置と、41箇所の屯倉の名が列挙され、これに伴う犬養部の設置が記されている。 |

| 宣化天皇 | 多治比三宅麻呂 |

|

先の安閑天皇が崩御したとき、その子供がなかったために同母弟の宣化天皇が満69歳にして即位した。筑紫の官家の整備を行い、大伴金村に命じて新羅に攻められている任那に援軍を送った。 |

東山道巡察使を経て、慶雲元年(704年)従六位上から三階昇進して従五位下に叙爵。慶雲4年(707年)、文武天皇の崩御に際して御装束司を務める。 |

| 宅部皇子 | 額田王 |

| 用明天皇2年(587年)用明天皇の崩御後、物部守屋が次期天皇として穴穂部皇子を擁立しようと謀る。しかし、策謀が漏れて、炊屋姫(のちの推古天皇)を奉じた蘇我馬子の命令を受けた佐伯丹経手,土師磐村,的真噛により、穴穂部皇子と前後して殺害された。宅部皇子は穴穂部皇子と親しかったために一緒に討たれたという。物部氏とも深い関係にあり、妃が物部氏の娘だったとも考えられる。 |

額田王(『万葉集』)の表記が一般的だが、額田女王,額田姫王(『日本書紀』),額田部姫王(『薬師寺縁起』)とも記される。『日本書紀』には、鏡王の娘で大海人皇子(天武天皇)に嫁し十市皇女を生むとある。鏡王は他史料に見えないが、「王」称から2世~5世の皇族(王族)と推定され、一説に宣化天皇の曾孫という。十市皇女の出生後、天武天皇の兄である中大兄皇子(天智天皇)に寵愛されたという話は根強いが確証はない。状況証拠は『万葉集』に収められた歌のみである。 |

| 鏡女王 | 三国麻呂 |

|

素性は謎に包まれており、額田王の姉という説があるが、『日本書紀』等には2人が姉妹だという記述はなく確証はない。しかし、額田王の父・鏡王との血縁関係はなかったとしても、同じ「鏡」という名が付いていることから、同じく鏡を作る氏族に養育された可能性はある。また、鏡王女には舒明天皇の皇女ないし皇孫だという説もある。 |

飛鳥時代の豪族。大化5年(649年)、蘇我日向が偽って蘇我倉山田石川麻呂の謀反を報告したとき、孝徳天皇の命で石川麻呂を尋問した。白雉改元のきっかけとなった白い雉が穴戸国司から献上されたとき、雉をのせた輿を天皇の前に運んだ。 |