<継体朝>

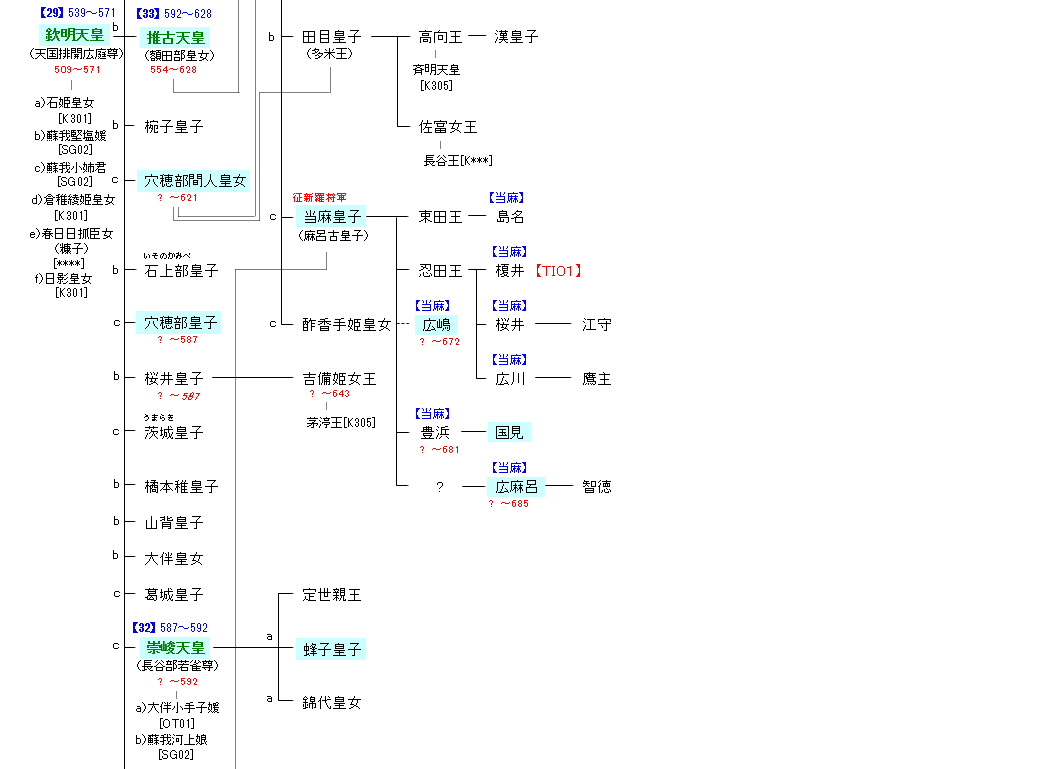

| K301:継体天皇 | 応神天皇 ― 継体天皇 ― 欽明天皇 | K302:欽明天皇 |

| リンク | K303・K304・TO01・NB01・TI01 |

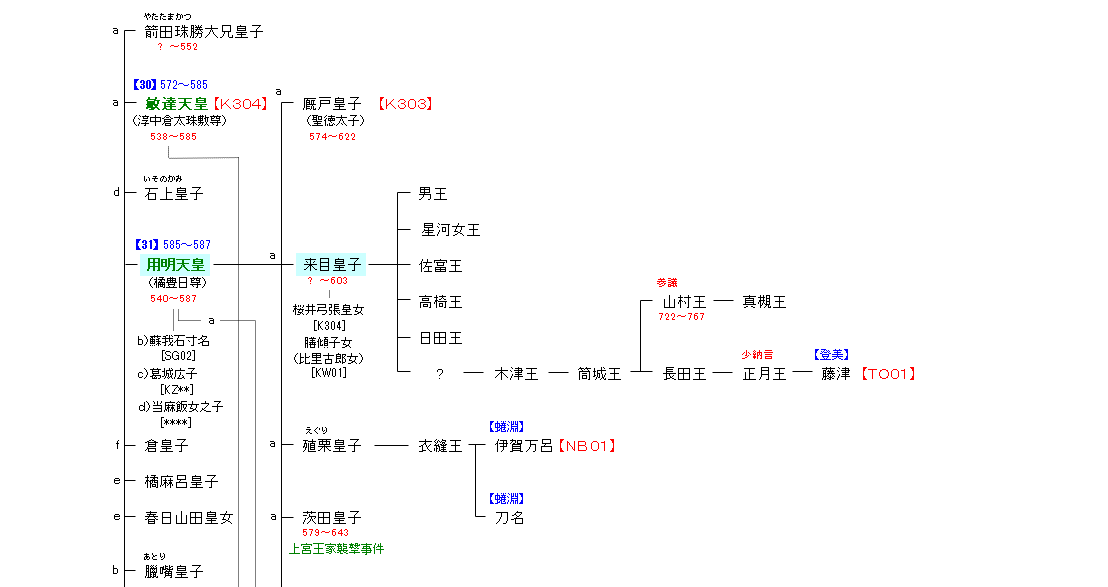

| 欽明天皇 | 用明天皇 |

|---|---|

|

継体天皇と手白香皇女との間の息子である。継体天皇には即位までの妃との間に他にたくさんの子がいたが、嫡子は直系の広庭とされた。宣化天皇の妃が身罷った時に、先代・安閑天皇の皇后であった春日山田皇女を中継ぎとして推薦したがこれは辞退され、まだ若い広庭が539年(宣化天皇4年12月5日)に即位し欽明天皇となった。欽明は傍系が解消され現皇統へと続く祖となった。 |

和風諡号は、『日本書紀』では橘豊日天皇、『古事記』では橘豊日命という。また、即位前の名称として大兄皇子とも称する。 |

| 来目皇子 | 当麻皇子 |

|

602年2月、任那を滅ぼした新羅に対する新羅征討計画の際、征新羅大将軍として軍2万5000を授けられる。4月に軍を率いて筑紫国に至り、島郡に屯営したが、6月に病を得て新羅への進軍を延期とした。征討を果たせぬまま、翌年(603年)2月4日、筑紫にて薨去。周防の娑婆に殯し、土師猪手がこれを管掌した。 |

推古天皇10年(602年)、征新羅大将軍であった異母弟の来目皇子が薨去した後、翌推古天皇11年(603年)4月に征新羅将軍となった。難波から船で出発したが、播磨国明石で妻である舎人皇女が薨去したことから、皇女を明石に葬った後、引き返したという。 |

| 当麻広嶋 | 当麻国見 |

| 当摩氏(当麻氏)は用明天皇の皇子である当麻皇子の子孫にあたる皇族系の氏族である。当摩公広島は、672年の壬申の乱が勃発したときに吉備国の守であった。吉備に軍を発するよう命じる使者を出した大友皇子は、広島がかつて大海人皇子(天武天皇)の下についていたことから、広島も反乱に同調するのではないかと疑った。そこで、大友皇子は「もし服従しない様子があったら、殺せ」と使者の樟磐手に命じた。磐手は吉備国について符(命令書)を授ける日に、広島を欺いて刀を解かせた。それから自分の刀を抜いて広島を殺した。 |

壬申の乱の功臣で、天武・持統・文武の三代の天皇に仕えた。また、当麻寺の開山に携わったと伝えられる。 |

| 当麻広麻呂 | 推古天皇 |

|

『日本書紀』が壬申の乱について記すくだりに当麻広麻呂の名は見えないが、死亡時の贈位記事によって功があったことが知られる。 |

『日本書紀』敏達紀では、571年に異母兄・渟中倉太珠敷皇子(敏達天皇)の妃となり、575年11月の皇后広姫の崩御を承け576年4月23日、皇后に立てられた。585年9月15日に敏達天皇が崩御した。敏達天皇との間に2男5女をもうけた。 |

| 穴穂部間人皇女 | 穴穂部皇子 |

|

聖徳太子の生母として知られる。「穴穂部」の名は、石上穴穂宮で養育されたことに由来すると考えられている。なお「間人」の名を持つ皇女は他に舒明天皇皇女(孝徳天皇皇后)がいるが、単に間人皇女と呼ばれることが多い。 |

穴穂部皇子は皇位を望んでおり、585年8月、兄・敏達天皇が崩御し、殯宮で葬儀が行われた際に「何故に死する王に仕え、生きる王(自分)に仕えないのか」と憤慨した。ところが、同年9月に大臣・蘇我馬子の推す大兄皇子(用明天皇)が即位したため、これに対抗し大連・物部守屋と結んだ。 |

| 崇峻天皇 | 蜂子皇子 |

|

大臣の蘇我馬子によって推薦され即位した。一方、大連の物部守屋は、穴穂部皇子を即位させようとはかるが、穴穂部皇子は蘇我馬子によって逆に殺されてしまう。その後、蘇我馬子は、物部守屋を滅ぼし、これ以降物部氏は没落してしまう。 |

562年に崇峻天皇の第三皇子として誕生したと伝わる。592年11月3日に、蜂子皇子の父である崇峻天皇が蘇我馬子により暗殺されたため、馬子から逃れるべく蜂子皇子は聖徳太子によって匿われ宮中を脱出して丹後国由良から海を船で北へと向った。そして、現在の山形県鶴岡市由良にたどり着いた時、八乙女浦にある舞台岩と呼ばれる岩の上で、八人の乙女が笛の音に合わせて神楽を舞っているのを見て、皇子はその美しさに惹かれて、近くの海岸に上陸した。八乙女浦という地名は、その時の八人の乙女に由来する。蜂子皇子はこの後、海岸から三本足の烏(ヤタガラスか?)に導かれて、羽黒山に登り羽黒権現を感得し、出羽三山を開いたといわれている。 |