<継体朝>

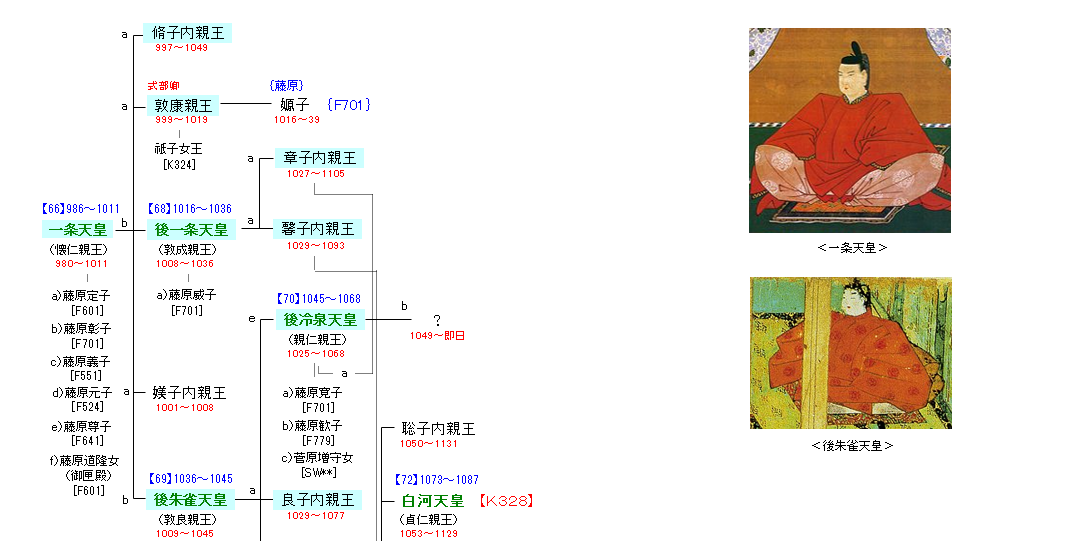

| K324:村上天皇 | 村上天皇 ― 一条天皇 | K325:一条天皇 |

| リンク | K328・G921・{F701} |

| 一条天皇 | 脩子内親王 |

|---|---|

|

永観2年(984年)、花山天皇の時、皇太子に立てられる。寛和2年(986年)6月23日(8月1日)、花山天皇が内裏を抜け出して出家したため、数え年7歳で即位した。これは孫の早期即位を狙った兼家の陰謀と言われる(寛和の変)。皇太子には冷泉天皇の皇子・居貞親王(のちの三条天皇)を立て、摂政に藤原兼家が就任した(のちに関白)。 |

早くに母を亡くしたが、父の意向で宮中で育った。鍾愛の皇女であったことから、父は脩子を著裳とともに三品に直叙、寛弘4年(1007年)1月、12歳の時には、一品に叙すとともに准三宮の待遇を与え、本封のほか1,000戸を加えた。このときの詔書は『大日本史』に収録されている。父の死後、藤原道長,彰子の庇護のもとにいるのを潔しとせず、両人の不興を承知のうえで叔父・藤原隆家の屋敷へ移った。その後、長和2年(1013年)1月27日に三条宮に遷御したことが『小右記』に見える。 |

| 敦康親王 | 後一条天皇 |

|

長保元年(999年)、中宮大進・平生昌邸において誕生。后腹の第1皇子であったが、当時外祖父である中関白・藤原道隆は既に亡く、また伯父・伊周の失脚で母の実家は没落し力を失っていた。しかも敦康の誕生と同日に藤原道長の長女・彰子が女御宣下を受けていた。 |

誕生の様子は『紫式部日記』に詳しく、道長にとって待望久しい外孫皇子出生はその後の一族の栄華の初花となる。 |

| 章子内親王 | 馨子内親王 |

|

万寿4年(1027年)内親王宣下。長元3年(1030年)着袴と共に准三宮・一品に叙される。同9年(1036年)に父・後一条天皇と母・中宮威子が相次いで崩御、幼くして両親と死別した。 |

長元4年(1031年)着袴、二品に叙される。同年、賀茂斎院に卜定、准三宮。同9年(1036年)に父・後一条天皇が崩御したため斎院を退下。その後は上東門院彰子の元で養育され、永承6年(1051年)、皇太子・尊仁親王(のちの後三条天皇)に入内。治暦4年(1068年)後三条天皇が即位、それに伴い、翌延久元年(1069年)中宮に冊立される。同4年(1072年)後三条天皇退位、翌同5年(1073年)、病の後三条上皇と共に出家するがまもなく上皇は崩御。延久6年(1074年)皇后宮となり、寛治7年(1093年)崩御。享年65。 |

| 後朱雀天皇 | 後冷泉天皇 |

|

後一条天皇の即位に伴い皇太子となった敦明親王が、寛仁元年(1017年)自ら皇太子を辞退したため、その後を受けて皇太子となる。同5年(1021年)、道長の6女で叔母にあたる嬉子が東宮妃として入内、万寿2年(1025年)に待望の第一皇子親仁(後冷泉天皇)が生まれるが、嬉子は産後の肥立ちが悪く2日後に急逝した。その後、道長の外孫で従姉妹の禎子内親王が入内し第二皇子・尊仁(後三条天皇)始め1男2女を出産、それとは対照的に兄・後一条がついに皇子の誕生を見ぬまま崩御したため、その後を受けて即位した。 |

治世下では、荘園の増加によって国家財政が危機的状態にあり、その整理が必要とされていた。それら荘園の主たる領主が藤原頼通ら権門であった。天皇は即位早々の寛徳2年、及び天喜3年(1055年)に荘園整理令に着手するが、結果的には権門擁護策に終わる。 |

| 良子内親王 | 娟子内親王 |

|

父・後朱雀天皇即位に伴い、長元9年(1036年)11月28日、8歳で斎宮に卜定(妹の娟子内親王も同日に斎院卜定)。同年12月、内親王宣下と共に二品。長暦元年(1037年)4月3日、大膳職へ初斎院入り。同年9月17日野宮へ入り、長暦2年(1038年)9月11日に伊勢へ下向(長奉送使は権中納言・藤原資平)。長久3年(1042年)6月裳着、一品。寛徳2年(1045年)1月准三宮、同16日、後朱雀天皇譲位により17歳で退下。同年4月28日に帰京の後は、母・禎子内親王の下で弟妹らと暮らしたと思われる。承暦元年(1077年)、疱瘡のため49歳で死去した。 |

父・後朱雀天皇の即位により、姉・良子内親王の伊勢斎宮卜定と同日の長元9年(1036年)11月28日、賀茂斎院に卜定され、翌長暦元年(1037年)4月13日初斎院入りする。この人事は姪の禎子内親王と不仲だった藤原頼通が禎子内親王をくじくために娘を遠方に引き離す戦略だったと説明されることが多い。だが、去ること長元4年(1031年)、当時の伊勢斎宮であった具平親王第3王女・嫥子女王が酒乱に乗じて「ご託宣」と称し「斎宮の冷遇は天皇の失政」として非難した事件があった。このため、伊勢・賀茂の祭祀を天皇家が怠っていないことを表明するため、天皇実娘を斎宮、斎院に任命したとする説が近年有力である。 |

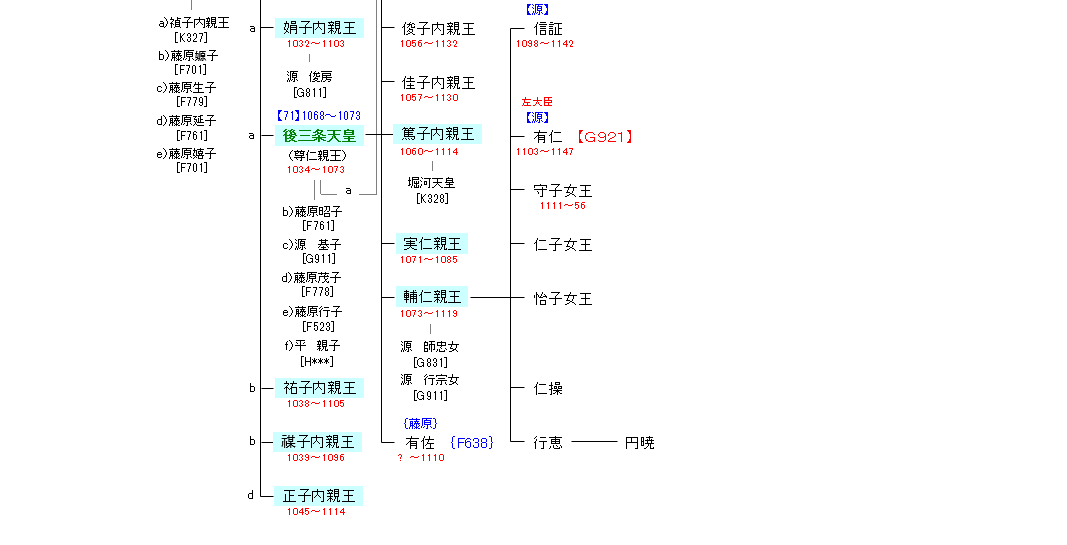

| 後三条天皇 | 篤子内親王 |

|

敦良親王(のちの後朱雀天皇)の第2王子として生まれる。父の即位に伴い、長元9年(1036年)12月に親王宣下を受ける。異母兄・親仁親王(後冷泉天皇)の即位にあたり、寛徳2年(1045年)1月16日、12歳で皇太弟となる。 |

康平5年(1062年)に3歳で母・茂子と死別、その後は祖母・陽明門院のもとで養われる。治暦4年(1068年)、父の後三条天皇の即位により内親王宣下。延久元年(1069年)6月、三品に叙される。同5年(1073年)3月11日、斎院に卜定されたが、同年5月7日、父上皇の崩御により在任2ヶ月弱という歴代斎院中最短期間で退下した。承暦3年(1079年)准三宮。寛治5年(1091年)10月、関白・藤原師実の養女として、甥の堀河天皇に入内、女御の宣旨を受ける。同7年(1093年)2月、中宮に冊立される。嘉承2年(1107年)7月、夫の堀河天皇が崩御、同年9月に出家。永久2年(1114年)没。享年55。 |

| 実仁親王 | 輔仁親王 |

|

父・後三条天皇は、傍流とはいえ藤原北家の血を引く長男の貞仁親王(白河天皇)よりも、同家と外戚関係を有しない源基子との子供に皇位継承候補者として期待をかけた。そこで延久4年(1072年)の白河天皇即位の際、実仁親王はわずか2歳で皇太弟として立てられ、更に翌年の輔仁親王誕生直後に上皇となっていた後三条が重態に陥ると、実仁親王が即位した後には輔仁親王を皇太弟とするよう遺言した。 |

後三条天皇は、藤原北家閑院流の血を引く長男の貞仁親王(白河天皇)よりも、女御・源基子との間に生まれた、藤原氏と外戚関係を有しない皇子に皇位継承候補者として期待をかけていた。そこで、1072年(延久4年)に白河天皇の即位に際して実仁親王を皇太弟とし、さらに翌年の輔仁誕生直後、上皇となっていた後三条が重態に陥ると、重ねて実仁親王が即位した後には、輔仁親王を皇太弟とするよう遺言した。しかし、1085年(応徳2年)に実仁が亡くなると、白河天皇は翌年には父の遺言を無視、実子である善仁親王を皇太子に立て、その日のうちに皇太子への譲位を宣言して堀河天皇を即位させた。 |

| 祐子内親王 | 禖子内親王 |

|

生後2ヶ月で内親王宣下を受ける。母后・嫄子の死後は頼通に養育され、長久元年(1040年)10月に着袴と共に准三宮。頼通とともに高倉第に住んでいたため、高倉一宮あるいは高倉殿宮と呼ばれた。延久4年(1072年)出家。承保元年(1074年)、甥・白河天皇から二品を授けられたが辞退した。長治2年(1105年)11月7日、68歳で薨去。 |

誕生後わずか10日で母后・嫄子が崩御し、姉・祐子内親王と共に祖父・藤原頼通の元で育てられた。寛徳3年(1046年)3月24日、兄・後冷泉天皇の即位に伴い8歳で賀茂斎院に卜定、寛徳3年(1048年)4月12日に紫野院へ入る。病弱のため康平元年(1058年)4月3日に20歳で斎院を退き、その後も長く病に苦しんだらしい。一方で幼い頃から和歌の才能に優れていたといわれ、「天喜三年(1055年)五月三日物語歌合」を始め、判明しているだけで25回もの歌合を開催した。斎院退下の後は、母方の曽祖父である具平親王の六条邸に住んだという。晩年に出家、嘉保3年(1096年)58歳で薨去。 |

| 正子内親王 | |

| 後朱雀天皇の崩御から3ヶ月後に誕生。天喜6年(1058年)6月27日、異母姉・禖子内親王の後をうけて14歳で賀茂斎院に卜定。康平3年(1060年)4月12日、紫野院に入る。延久元年(1069年)7月24日、病のため25歳で退下、その後は尼となった。永久2年(1114年)、70歳で薨去。 |