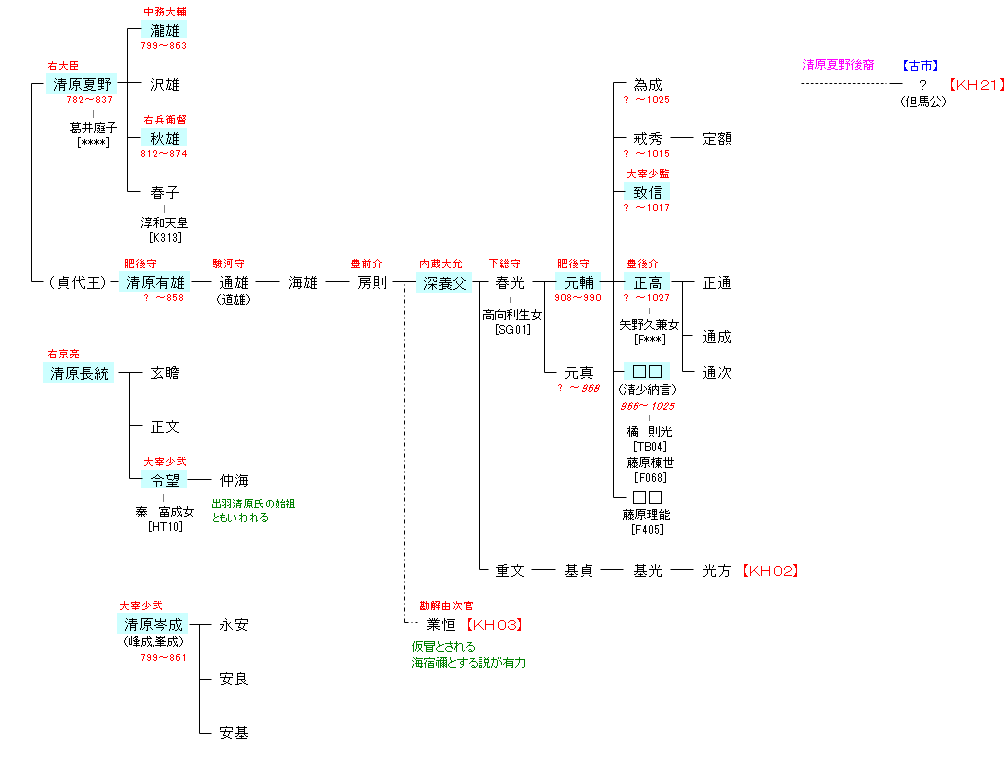

<皇孫系氏族>天武天皇後裔

| K309:舎人親王 | 天武天皇 ― 舎人親王 ― 清原夏野/有雄/長統/岑成 | KH01:清原夏野/有雄/長統/岑成 |

| リンク | KH02・KH03・KH21 |

| 清原夏野 | 清原瀧雄 |

|---|---|

|

舎人親王の孫である内膳正・小倉王の5男。延暦23年(804年)、同じ内舎人の官職にあった親族の山河王と共に清原真人姓の賜与と臣籍降下を希望し、これを父・小倉王が桓武天皇に上表し許される。また同時に、桓武天皇の皇女・滋野内親王の名と重なることを避けるために、名を繁野から夏野に改めている。平城朝では中監物・大舎人大允を務める。 |

淳和朝の天長3年(826年)右兵衛少尉に任官したのち、右衛門大尉,左衛門大尉と武官を歴任する。天長7年(830年)、父・夏野が新たに造営した双岡山荘に淳和天皇が行幸した際、滝雄は従五位下に叙爵される。天長8年(831年)、侍従次いで雅楽頭に任ぜられる。 |

| 清原秋雄 | 清原有雄 |

|

天長8年(831年)内舎人。承和元年(834年)、父・夏野の造営した双岡山荘に嵯峨上皇が行幸した際、夏野の子息がそれぞれ昇叙されて、秋雄は従五位下に叙爵し、同年侍従に任ぜられる。 |

淳和朝の天長5年(828年)、式部卿・葛原親王の推挙によって正親佑に任ぜられる。天長7年(830年)従五位下・正親正に叙任。 |

| 清原深養父 | 清原元輔 |

|

延喜8年(908年)内匠少允、延長元年(923年)内蔵大允等を歴任、延長8年(930年)従五位下に叙せられる。晩年は洛北・岩倉に補陀落寺を建立し、隠棲したという。 |

村上朝の天暦5年(951年)正月に河内権少掾に任ぜられるが遙任であったらしく、同年10月に勅撰和歌集撰集の命により、元輔は撰和歌所寄人に任ぜられ、梨壺の五人の一人として『万葉集』の訓読作業や『後撰和歌集』の編纂に当たった。応和元年(961年)少監物に任ぜられると、翌応和2年(962年)中監物に昇格する。 |

| 清原致信 | 清原正高 |

|

大宰少監などを務め、藤原保昌の郎党としても行動していたが、寛仁元年(1017年)3月8日の夕刻に平安京の六角福小路の邸宅を源頼親の指示する7,8騎の騎兵および10余名の歩兵に襲われ殺害された。これは大和守を務めていた主君・保昌が同国内の利権を巡り源頼親(保昌の甥)と競合した際、大和の在地領主で頼親の郎党であった右馬允・当麻為頼を殺害したことに致信が関与したことに対する報復であったと考えられている。なお、源頼親はこの殺害の罪を問われて、右馬頭兼淡路守の官職を解かれた。 |

豊後清原氏の祖とされ、『船岡新宮八幡縁起』などに言及があるものの、来歴等については諸説があり、実在の人物ではなく伝説上の存在と見なされることもある。 |

| 清少納言 | 清原長統 |

|

梨壺の五人の一人にして著名歌人であった清原元輔の娘。曽祖父は『古今和歌集』の代表的歌人である清原深養父。本名を清原諾子とする説がある。「清少納言」は女房名で、「清」は清原姓に由来するとされているが、近い親族で少納言職を務めたものはおらず、「少納言」の由来は不明である。カツラを被るほど髪が薄く、縮れ毛であった。人物画に横顔が多いのは器量がよくなかったからという説がある。 |

父,母とも不詳。承和13年(846年)に子息の玄瞻・正文らが清原真人姓を与えられ臣籍降下する。 |

| 清原令望 | 清原岑成 |

|

元慶2年(878年)5月に秋田城下の乱鎮圧のために、鎮守将軍・小野春風に従い出羽権掾を兼務して下向。7月には出羽権守・藤原保則の指示により、同じく権掾の文室有房と共に秋田川の南岸に布陣し、蝦夷の渡河を防ぐ。同年12月に200名の蝦夷がかつて官軍から略奪した鎧22領を持参して降伏を願い出た際、令望は降伏する人数に比べて持参した鎧が少なすぎる(鎧を隠し持っている)ことから虚偽の降伏の懸念があるため、もっと数多くの鎧を持参させた上で降伏を認めるべき旨の意見を述べる。しかし、小野春風は自ら敵情視察を行った結果、蝦夷の降伏は本心によるもので、わざわざ霜雪を越えてやってきたのは降伏を強く願う証拠であるとの意見を出した。結局、春風の意見が採用されて蝦夷の降伏を受け入れることになり、出羽権介・藤原統行および文室有房らと共に令望は降伏した蝦夷に派遣されて労いの饗宴を行った。乱を平定後、秋田城司となり城介の代行を務め、俘囚の長の役目を担った。 |

天長5年(828年)近江大掾を経て、天長6年(829年)従五位下・筑後守に叙任される。その後、淳和朝から仁明朝初頭にかけて順調に昇進を重ねる。またこの間の天長10年(833年)には美能王から岑成王に改名している。 |