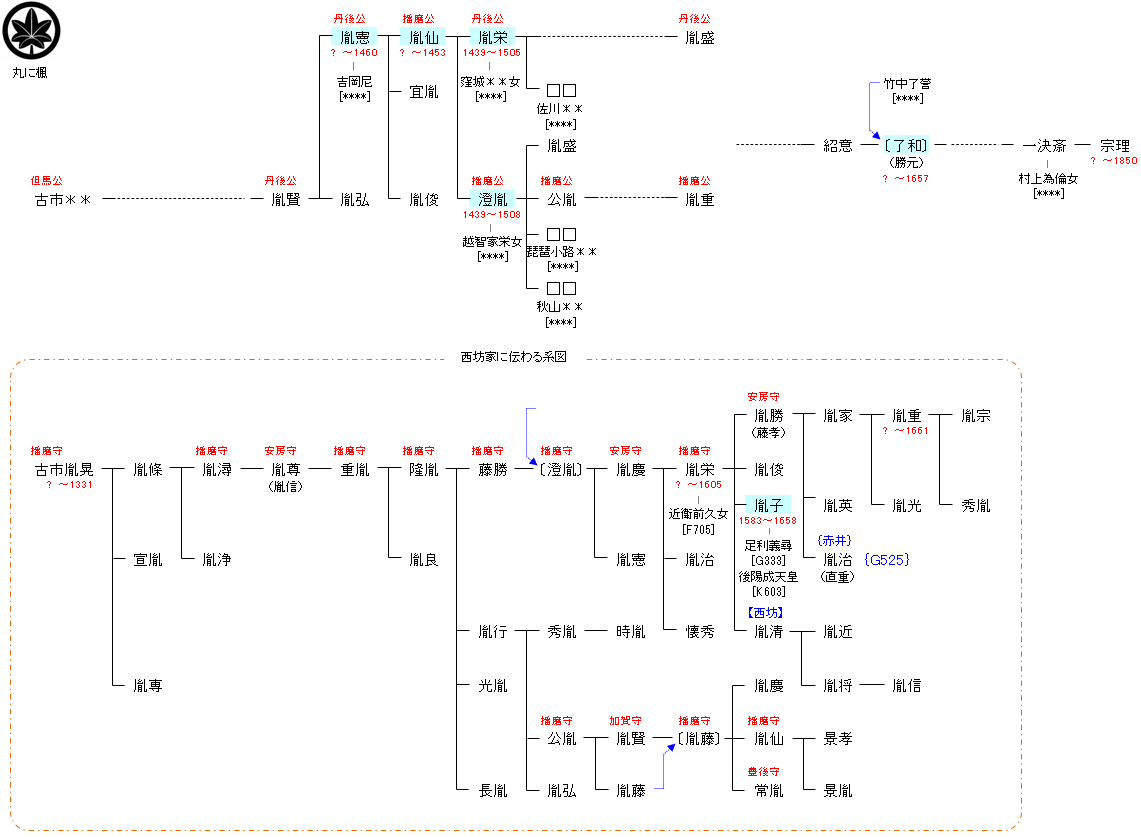

<皇孫系氏族>天武天皇後裔

| KH01:清原夏野 | 天武天皇 ― 舎人親王 ― 清原夏野 ― 古市但馬公 | KH21:古市但馬公 | ● |

| リンク |

| 古市胤憲 | 古市胤仙 |

|---|---|

|

興福寺大乗院の筆頭宗徒であった古市胤賢の子として生まれる。1451年(宝徳3年)、妻の吉岡尼は神社参拝の際、敵方が人質にするため車輿を待ち伏せていたが、途中で車輿を降りて歩いていたため難を逃れた。 |

大和国の国人で興福寺衆徒。同じ興福寺衆徒の筒井氏とは対立しており、嘉吉3年(1443年)の摂津国河上五ヶ関務代官職を巡って大乗院門跡経覚と成身院光宣・筒井順永兄弟が対立したとき、胤仙は経覚に与して光宣を破り、同年に管領・畠山持国の指示で豊田頼英,小泉重弘らと共に大和の支配を任された。文安元年(1444年)2月には3名が経覚から改めて3名に官符衆徒棟梁・奈良中雑務検断職に任ぜられている。 |

| 古市胤栄 | 古市澄胤 |

|

享徳2年(1453年)に父・胤仙が没したため、跡を継いだ。康正元年(1455年)9月、筒井氏の没落に伴い、豊田氏,小泉氏,鷹山奥氏,秋篠尾崎氏とともに官符衆徒棟梁に任命され、元服前の胤栄の代官に一族の山村胤慶が就いた。寛正6年(1465年)8月に出家(元服)して胤栄と改名、翌文正元年(1466年)5月に斯波義廉から所領を与えられ、主従関係を結んだとみられる。大和は畠山氏のお家騒動で2分され、国人は畠山義就と畠山政長それぞれを支持して争っており、胤栄は越智家栄と共に義就を支持し、応仁の乱が起こった応仁元年(1467年)6月に上洛、政長派の筒井順永,箸尾為国,十市遠清らと戦った。また、一族・家臣に対する統制を強化して、文正元年(1466年)には不和となった山村胤慶を追放し(半年後に赦免)、文明2年(1470年)には騒乱を起こした被官2名を処刑、一族を含めた30名を追放した。処分された者の中には山村氏のように興福寺内では古市氏と同格の、官符衆徒になりうる家の者が含まれていたが、公的機関である興福寺がそれに異議を挟むことはできなかった。領地は6万石であった。 |

東山時代の文化人大名でもある。興福寺の官符衆徒。 |

| 古市了和 | 古市胤子 |

|

澄胤の後裔で江戸時代の茶人。小笠原家茶道古流、古市流4代家元。名は勝元,俗名源右衛門。了和,乗覚とも号す。竹中太膳太夫了益の孫・了誉の3男で古市紹意の養子となった。 |

はじめ、室町幕府15代将軍・足利義昭の子の義尋(高山,義広)に嫁し、義尊と常尊をもうけた。 |