百済系渡来氏族

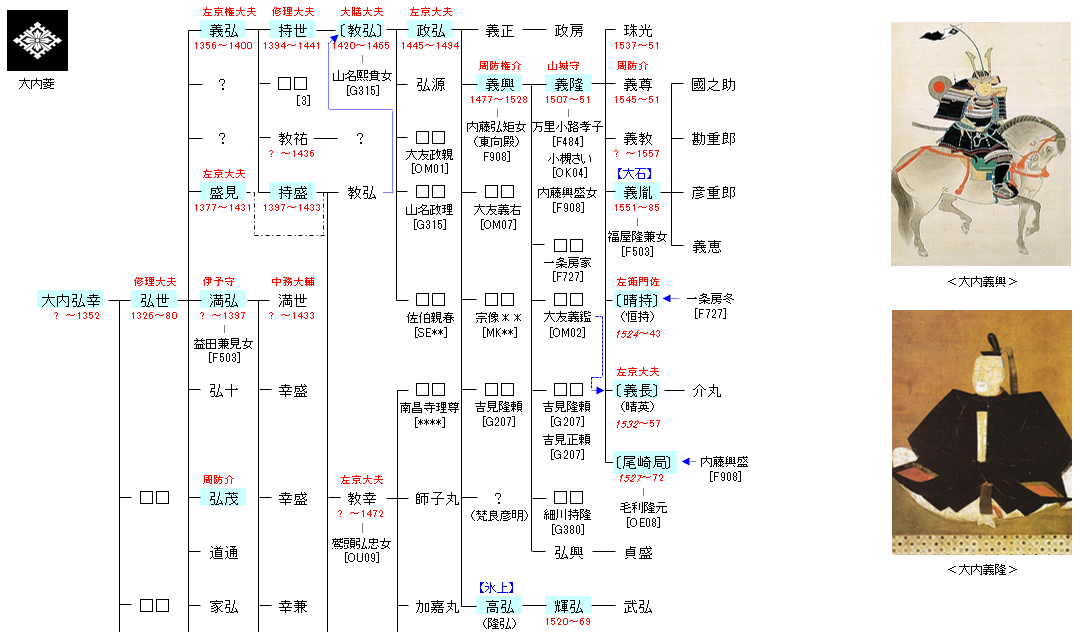

| OU06:大内重弘 | 多々良正恒 ― 大内盛房 ― 大内満盛 ― 大内弘家 ― 大内重弘 ― 大内弘幸 | OU07:大内弘幸 |

| リンク | OU08 |

| 大内弘幸 | 大内弘世 |

|---|---|

|

大内氏第8代当主。元応2年(1320年)、父の死により家督を相続する。元弘元年(1332年)の元弘の乱では、北条高時の命を受けて厚東武実,熊谷直経ら西国勢とともに上洛した。 |

多々良姓大内氏の第9代当主。大内氏は北朝を支持する室町幕府に従うが、幕府内の対立から観応の擾乱と呼ばれる内乱が勃発。足利尊氏が弟の足利直義に対抗するために南朝に降伏して正平一統となる。大内氏は南朝との和睦が取り消されても直義と養子の足利直冬に属し、弘世は南朝の武将として満良親王を奉じて勢力を拡大。正平5年/観応元年(1350年)、弘世は父の弘幸と共に幕府方の周防守護職である鷲頭氏討伐に乗り出し、東大寺領吉敷郡椹野荘に乱入、南朝に帰順の意志を示した。翌年の7月に南朝に帰順。弘世は南朝から周防守護職に任じられ、宿願を果たした。 |

| 大内義弘 | 大内盛見 |

|

大内家の第10代当主。元服して室町幕府第2代将軍・足利義詮より偏諱を受け義弘と名乗る。室町幕府に従って多くの功績を立てた名将で、大内家の守護領国を6ヶ国(周防・長門・石見・豊前・和泉・紀伊)にまで増加させて大内家最初の全盛期を築く。しかし功を立てすぎ、さらに領国を増やしすぎたことが有力守護大名を危険視する足利義満に目をつけられ、応永の乱で敗死した。 |

大内持盛の子とされる教弘,教幸は盛見の子とする系図もある。応永3年(1396年)に九州探題・渋川満頼に対して少弐貞頼,菊池武朝が反乱を起こすと、次兄の満弘と共に九州に出陣している。 |

| 大内持世 | 大内持盛 |

|

大内氏の第12代当主。大内義弘の子とするが、大内弘世(祖父)の子とする説もある。服時に第4代将軍・足利義持より偏諱の授与を受けて持世と名乗る。 |

父は応永の乱を起こしたことで有名な大内氏の第10代当主・大内義弘で、同第12代当主・大内持世の弟。持世の父を祖父の弘世とする説では、持世の兄で義弘の養子になったとしている。元服時に4代将軍足利義持より偏諱の授与を受けて持盛と名乗る。 |

| 大内教弘 | 大内政弘 |

|

従兄弟の第12代当主・大内持世の養嗣子となる。嘉吉元年(1441年)、持世が嘉吉の乱に巻き込まれて死去したため後を継いで当主となり、周防・長門・筑前・豊前の4ヶ国を領する。当主就任後は幕命に従って嘉吉2年(1442年)に九州探題・渋川教直と共に少弐教頼と交戦し、宗氏を頼って対馬へ逃れた少弐氏を討伐するために李氏朝鮮に対して対馬の一部割譲を提言している。嘉吉3年(1443年)、山名氏との関係強化のために石見守護であった山名熙貴の娘を宗家の持豊(宗全)の猶子として娶る。 |

大内氏第14代当主。元服時に室町幕府第8代将軍・足利義政より偏諱を賜い、父・教弘からも1字を与えられて政弘と名乗る。最盛期には周防・長門・豊前・筑前と、安芸・石見の一部を領有し強勢を誇っていた。応仁の乱には西軍側の主力として参戦する。文化にも造詣が深く、後年、山口が西の京と呼ばれる基礎を築く。 |

| 大内義興 | 大内義隆 |

|

室町幕府の管領代となって将軍の後見人となり、周防・長門・石見・安芸・筑前・豊前・山城の7ヶ国の守護職を兼ねた。 |

第15代当主・大内義興の嫡男。周防・長門・石見・安芸・豊前・筑前の守護を務めた。義隆の時代には領土的に全盛期を迎えるとともに大内文化が爛熟した。しかし、文治政治に不満を抱いた家臣・陶晴賢の謀反(大寧寺の変)により、義隆と一族は自害した。 |

| 大石義胤 | 大内晴持 |

|

天文20年(1551年)9月、陶隆房(後の陶晴賢)が大内義隆を討った大寧寺の変の時、大内家で女官として仕えていた大原氏の娘が義隆の子を身籠もっており、追っ手から逃れて石見国真砂で出産したとされる。生まれた男子は大内志摩大輔義胤と名付けられたが、大内の「大」と出生場所の直見石の「石」を取って、大石姓を名乗って石見大石氏の初代となった[。 |

元服して一条恒持と称し、母方の叔父にあたる大内義隆にまだ男子がなかったため、3歳にしてその養嗣子となり、同時に足利義晴から偏諱を賜って大内晴持,新介を名乗った。容貌が美しく文武に秀で和歌や管弦・蹴鞠といった雅な教養にも明るく、公家の名門一条家の血筋もあってか義隆に可愛がられたという。 |

| 大内義長 | 尾崎局 |

|

天文元年(1532年)、豊後大友氏の20代当主・大友義鑑の次男として生まれる。幼名は塩乙丸。天文12年(1543年)に尼子晴久との戦いで大内軍が敗走する際、大内義隆の養嗣子・晴持が死去。継嗣を失った義隆は天文12年(1544年)、姉婿である義鑑の次男・塩乙丸を猶子とした。元服の際に室町幕府第12代将軍・足利義晴から偏諱を与えられ、晴英と名乗る。 |

父は大内氏の重臣で長門国守護代である内藤興盛の3女。大永7年(1527年)または享禄元年(1529年)生まれ。大内義隆の養女として安芸国の戦国大名・毛利隆元の正室となり、毛利輝元,毛利徳鶴丸,津和野局(吉見広頼室)を産む。実名はあやや(あやゝ)。別名は小侍従とも。「尾崎局」という名前は、夫・隆元と共に吉田郡山城の尾崎丸(尾崎郭)に住んでいたことに由来する。 |

| 氷上高弘 | 氷上輝弘 |

|

大内政弘の次男で、政弘の嫡男・大内義興とは異母兄弟関係である。僧侶時代の名前は大護院尊光。別名として、隆弘の表記も伝わる。 |

通称は太郎左衛門尉。大内氏の第18代の当主とする場合もあるが、輝弘に実権は無かったとみられる。 |

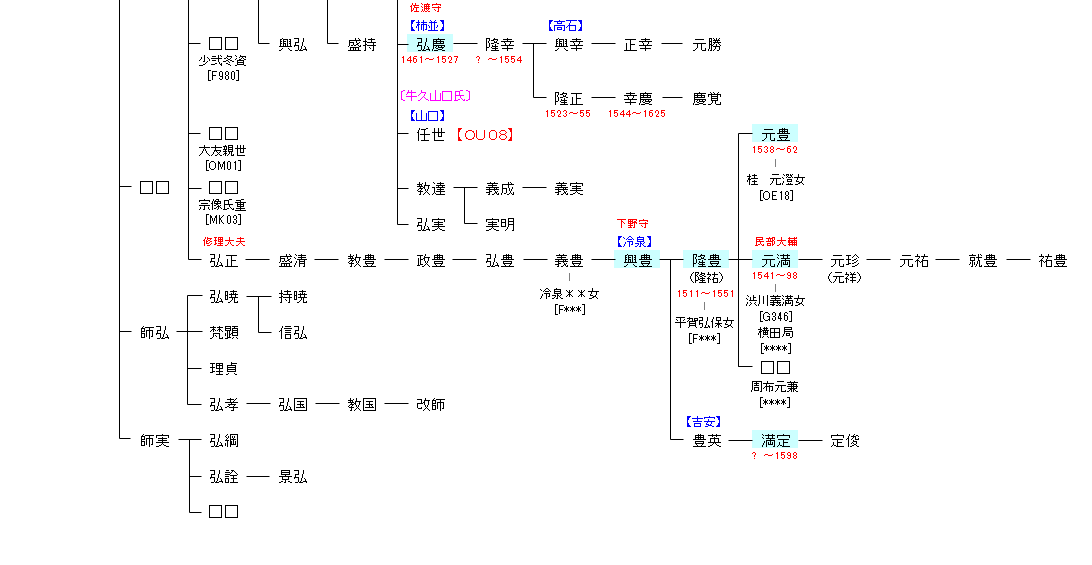

| 柿並弘慶 | 大内満弘 |

|

長禄4年(1461年)、大内教幸の子として生まれる。応仁の乱の最中の文明2年(1470年)2月、将軍・足利義政は大内教幸(道頓)を大内氏当主と認め、本来の当主である大内政弘を討つよう命じた。法体の教幸に代わって、嫡男の大内加嘉丸が守護職に補任されたが、教幸は同年12月に挙兵した陶弘護に周防国玖珂郡で敗北。敗れた教幸は安芸国で仁保盛安と合流して石見国に転戦、さらに長門国阿武郡の賀年城を拠点に反攻しようとしたが、翌文明3年(1471年)12月に再び敗れて豊前国に落ち延びた(大内道頓の乱)。 |

室町幕府3代将軍・足利義満より偏諱の授与を受け満弘と名乗る。他の兄弟で義満の偏諱を受けた人間はおらず、2代将軍・足利義詮の偏諱を受けた兄・義弘に次ぐ地位にあったと推測される。兄の義弘を補佐して、その勢力拡大を支えた一門衆を代表する武将であり、兄の代理として弟の盛見を従えて戦地に赴くことも多かった。信仰心も篤く、宇佐神宮の信仰の山である御許山に鐘を奉納する等の活動も見える。 |

| 大内弘茂 | 冷泉興豊 |

|

応永6年(1399年)、応永の乱で長兄・義弘に従って堺に籠城したが、兄が室町幕府3代将軍・足利義満率いる幕府軍の火攻めにあって戦死したため、その軍門に降った。義満は戦後の大内氏に対する処罰として、豊前・石見・和泉・紀伊を没収すると同時に、弘茂が義満に臣従することを条件として家督相続と周防・長門2ヶ国の所領のみ安堵した。なお、新介の名乗りは大内氏の後継者の名乗りで、義弘が在世中から名乗っていた可能性もあるため、弘茂が幕府が選定した当主なのか、元々、義弘の後継者的な立場にあったのかは不明な部分がある。 |

興豊の先祖である大内弘正の子・大内盛清(藤丸)は、加賀国中典荘を賜っており、加賀国にいた室町幕府奉公衆系の大内氏の一員であった。一方で、大内氏の家臣として周防国玖珂郡由宇郷,都濃郡河内郷,同郡末武村,同郡豊井郷,熊毛郡新屋河内,同郡宇佐木保,豊前国宇佐郡千歳丸を知行していたことも確認できる。 |

| 冷泉隆豊 | 冷泉元豊 |

|

早くから周防国の戦国大名・大内義興に仕え、その死後は子の義隆に仕えた。始め義隆から「隆」の字の授与を受けて隆祐、のちに父の一字を取って隆豊と名乗った。大内氏の水軍を率いる立場にあり、大永7年(1527年)には安芸国に進出して仁保島,国府城で戦う。 |

天文7年(1538年)、大内氏家臣である冷泉隆豊の子として誕生。天文20年(1551年)9月1日、父・隆豊が大寧寺の変において大内義隆に最期まで付き従って戦死した。元豊はまだ年少であったため、弟の四郎(のちの元満)と共に叔父である吉安豊英に連れられて安芸国の国人であった平賀氏の前当主・平賀弘保の許へと逃亡した。その後、弘治元年(1555年)から始まる毛利元就の防長経略の際に毛利氏に仕え始め、元服の際には元就より「元」の偏諱を受けて元豊と名乗った。 |

| 冷泉元満 | 吉安満定 |

|

天文20年(1551年)9月1日、大寧寺の変において父・隆豊が大内義隆に最期まで付き従い、義隆を介錯した後に戦死した。周防国玖珂郡祖生の冷泉氏の屋敷から高照寺山南麓の通津峠にかけての一帯では冷泉氏と陶氏の合戦が行われており、幼少であった元満と兄の五郎(後の冷泉元豊)は、父・隆豊の弟である吉安豊英に連れられて母方の祖父で安芸国の国人・平賀氏の前当主である平賀弘保の許へと逃亡した。 |

従兄弟の冷泉元豊・元満兄弟に仕え、各地に従軍した。慶長2年(1597年)から始まる慶長の役で冷泉元満が毛利秀元に従って朝鮮半島へ渡ると、満定も元満に従った。しかし、同年12月22日、蔚山城の戦いにおいて明軍の先鋒である擺寨が指揮する軽騎兵1000による急襲により、元満は配下の将兵や同じく毛利氏家臣である阿曽沼元秀,都野家頼と共に戦死した。 |