百済系渡来氏族

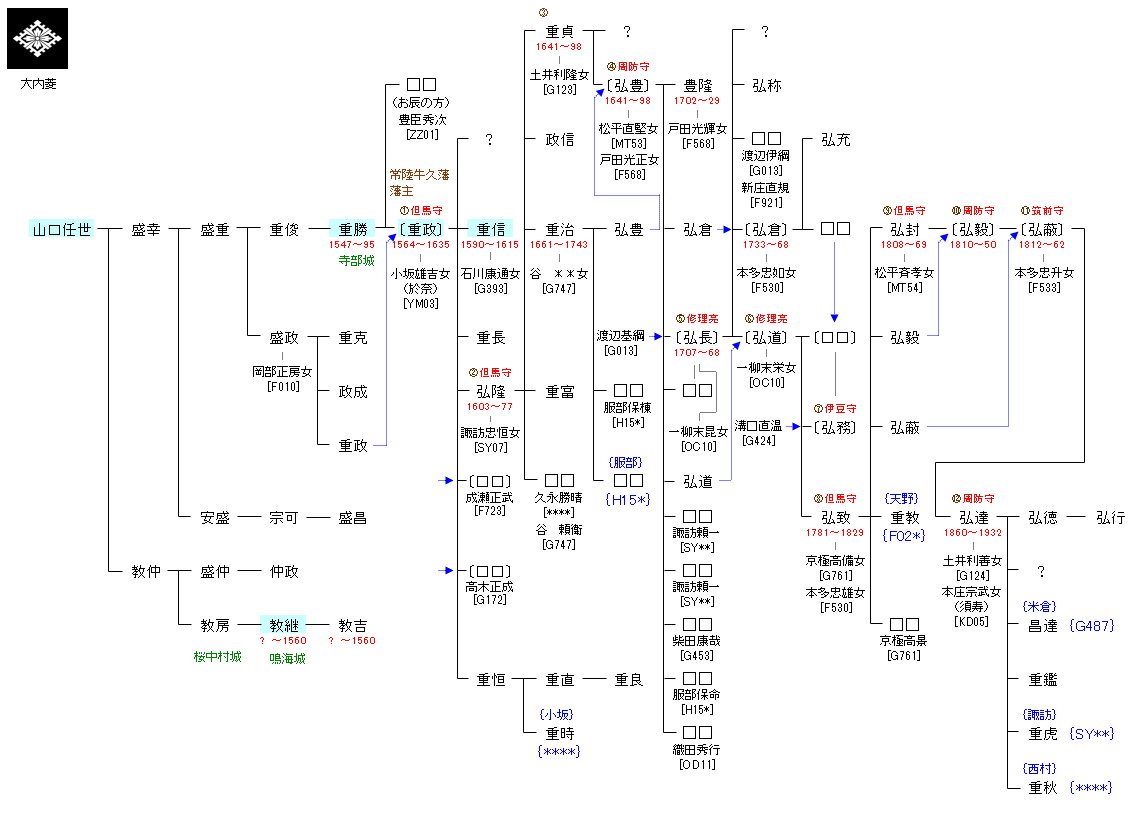

| OU07:大内弘幸 | 多々良正恒 ― 大内盛房 ― 大内満盛 ― 大内弘家 ― 大内重弘 ― 大内弘幸 ― 山口任世 | OU08:山口任世 |

| リンク | {G487} |

| 山口任世 | 山口教継 |

|---|---|

| 室町時代の守護大名大内義弘の次男・大内持盛を祖とし、任世の代に大内氏の本拠地・周防国山口から尾張国愛知郡に移り、その子・盛幸の代から山口氏と称した。 |

桜中村城主・山口教房の子として誕生。尾張笠寺付近の土豪であったとみられ、永正6年12月20日(1510年1月29日)付けの文書で笠寺の笠覆寺に貢納していたことが確認できる。織田信秀に従い、小豆坂の戦いでは当時、駿河国・遠江国・三河国を勢力下に収める大名であった今川義元配下の軍勢と戦って戦功を挙げる。しかし、年次は不明ながら、信秀と義元を仲介して両者を一時的に和睦に導いてもいる。 |

| 山口重勝 | 山口重政 |

|

尾張国寺部城主、後に尾張星崎城主となる。天文16年(1547年)、山口重俊の子として誕生。織田信雄に仕え、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いにも参加した。その後は豊臣秀吉に仕えた。 |

永禄7年(1564年)、山口盛政の長男として尾張にて誕生。尾張寺部城主・山口重勝の養子となった。当初は織田信雄の家臣・佐久間正勝に仕え、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いでは織田・徳川連合軍の一員として、尾張下市場城,前田城,蟹江城が次々に落とされる中大野城を死守して豊臣秀吉方の滝川一益と戦った(蟹江城合戦)。天正14年(1586年)、家督を相続した。 |

| 山口重信 | |

|

尾張国清洲で誕生。慶長2年(1597年)に徳川秀忠に謁見する。慶長14年(1609年)12月27日、従五位下・伊豆守に叙任。その後、大久保忠隣の養女を正室に迎えたが、その縁談が正式な幕府の許可を受けていないものとされたため、慶長18年(1613年)1月6日に父・重政は改易され、父と共に武蔵国入間郡越生庄の龍穏寺に蟄居させられた。 |