|

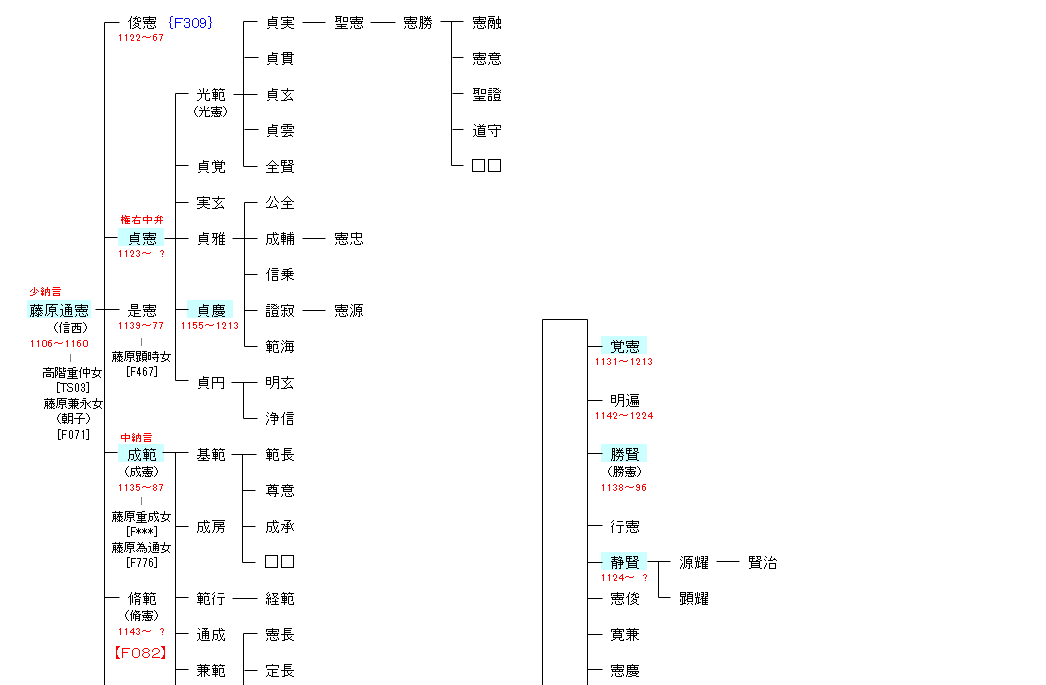

通憲の家系は曾祖父の藤原実範以来、代々学者(儒官)の家系として知られ、祖父の藤原季綱は大学頭であった。ところが、天永3年(1112年)に父・実兼が蔵人所で急死したため、7歳の通憲は縁戚であった高階経敏の養子となる。通憲は高階氏の庇護の下で学業に励み、父祖譲りの才幹を磨き上げていった。保安2年(1121年)頃には、高階重仲の女を妻としている。通憲は鳥羽上皇第一の寵臣である藤原家成と同年代で親しい関係にあり、家成を介して平忠盛・清盛父子とも交流があったとされる。

通憲の官位の初見は天治元年(1124年)の中宮少進(中宮・藤原璋子)であり、同年11月の璋子の院号宣下に伴い待賢門院蔵人に補された。璋子の子である崇徳天皇の六位蔵人も務めたが、大治2年(1127年)に叙爵して、蔵人の任を解かれた。この年、2人目の妻である藤原朝子が、鳥羽上皇の第四皇子の雅仁親王(後の後白河天皇)の乳母に選ばれている。

散位となった通憲は、長承2年(1133年)頃から鳥羽上皇の北面に伺候するようになり、当世無双の宏才博覧と称された博識を武器に院殿上人,院判官代とその地位を上昇させていった。その後、日向守に任命されるとともに、『法曹類林』の編纂も行っている。

通憲の願いは曾祖父・祖父の後を継いで大学寮の役職(大学頭・文章博士・式部大輔)に就いて、学問の家系としての家名の再興にあった。ところが、世襲化が進んだ当時の公家社会の仕組みでは、高階氏の戸籍に入ってしまった通憲は、その時点で実範・季綱の後を継ぐ資格を剥奪されており、大学寮の官職には就けなくなってしまっていた。また、実務官僚としてその才智を生かそうにも、院の政務の補佐は勧修寺流藤原氏が独占していた。

これに失望した通憲は、無力感から出家を考えるようになった。通憲の遁世の噂を耳にした藤原頼長は通憲に「その才を以って顕官に居らず、すでに以って遁世せんとす。才、世に余り、世、之を尊ばず。これ、天の我国を亡すなり」と書状を送った。数日後、通憲と頼長は対面して世の不条理を嘆き、通憲は「臣、運の拙きを以って一職を帯せず、すでに以って遁世せんとす。人、定めておもへらく、才の高きを以って、天、之を亡す。いよいよ学を廃す。願わくば殿下、廃することなかれ」と告げ、頼長は「ただ敢えて命を忘れず」と涙を流した。

鳥羽上皇は出家を思い止まらせようと、康治2年(1143年)に正五位下、天養元年(1144年)には藤原姓への復姓を許して少納言に任命し、更に息子の俊憲に文章博士・大学頭に就任するために必要な資格を得る試験である対策の受験を認める宣旨を与えたが、通憲の意思は固く、同年7月22日(8月22日)に出家して信西と名乗った。

出家をしても信西は俗界から離れる気はなく、鳥羽法皇の政治顧問だった葉室顕頼が久安4年(1148年)に死去すると、顕頼の子が若年だったことからその地位を奪取することに成功し、『本朝世紀』編纂の下命を受けるなど、その信任を確固なものとしていった。

そのような中で久寿2年(1155年)に近衛天皇が崩御し、雅仁親王が立太子しないまま29歳で即位(後白河天皇)することになったが、その背景には、雅仁親王を養育していた信西の策動があったと推測される。保元元年(1156年)7月、鳥羽法皇が崩御すると信西はその葬儀を取り仕切り、直後の保元の乱では対立勢力である崇徳上皇,藤原頼長を挙兵に追い込み、源義朝の夜襲の献策を積極採用して後白河天皇方に勝利をもたらした(保元の乱)。

乱後、信西は薬子の変を最後に公的には行われていなかった死刑を復活させて、源為義らの武士を処刑した。また、摂関家の弱体化と天皇親政を進め、保元新制を定め、記録荘園券契所を再興して荘園の整理を行うなど、絶大な権力を振るう。また、大内裏の再建や相撲節会の復活なども信西の手腕によるところが大きかった。この政策を行なう上で、信西は自分の息子たちを要職に就けたが、旧来の院近臣や貴族の反感を買った。また、強引な政治の刷新は反発を招いた。一方、保元3年(1158年)8月には鳥羽法皇が本来の皇位継承者であるとした二条天皇が即位する。この二条天皇の即位に伴い、信西も天皇の側近に自分の子を送り込むが、今度はそのことが天皇側近の反感を招き、院近臣,天皇側近双方に「反信西」の動きが生じるようになった。

やがて院政派の藤原信頼、親政派の大炊御門経宗・葉室惟方らは政治路線の違いを抱えながらも、信西打倒に向けて動き出す。信頼は源義朝を配下に治め、二条天皇に近い源光保も味方につけ、軍事的な力を有するようになっていく。その中にあって最大の軍事貴族である平清盛は、信西・信頼双方と婚姻関係を結んで中立的立場にあり、親政派・院政派とも距離を置いていた。

平治元年(1159年)12月、平清盛が熊野詣に出かけ都に軍事的空白が生じた隙をついて、反信西派は院御所の三条殿を襲撃する。信西は事前に危機を察知して山城国の田原に避難し、郎党に命じ、竹筒で空気穴をつけて土中に埋めた箱の中に隠れていたが、郎党を尋問した追手に発見された。掘り返された際に、自ら首を突いて自害した。享年55。掘り起こした時には、目が動き息もしていたという。追っ手は信西の首を切って京に戻り、首はさらし首にされた。また、信西の息子たちも信頼の命令によって配流された(平治の乱)。

学問に優れ、藤原頼長と並ぶ当代屈指の碩学として知られた。『今鏡』でもその才能を絶賛する一方で、陰陽道の家の出の者でもないのに天文に通じたがために災いを受けたと評されている。

|

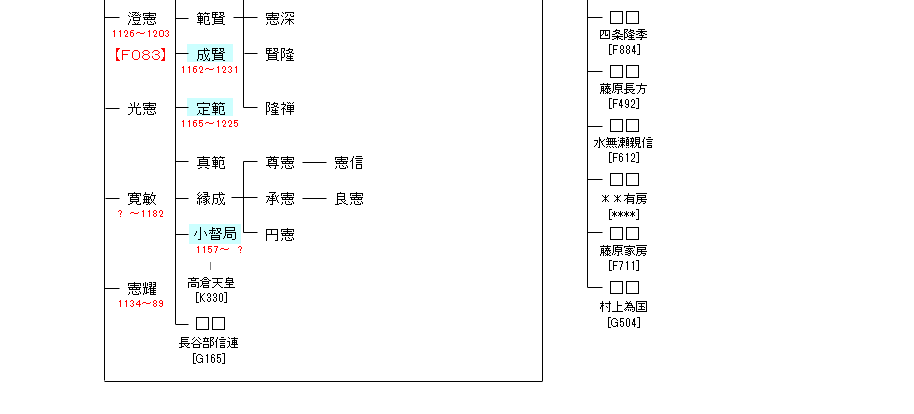

対策に及第したのち、少納言や飛騨守を歴任する。正五位下・右衛門権佐に叙任されたのち、後白河院政期初頭の保元3年(1158年)、保元の乱後に権力を握っていた父・信西の差配により右少弁に五位蔵人を兼ね三事兼帯の栄誉に浴す。

平治元年(1159年)5月に従四位下・権左少弁に叙任され、閏5月には上﨟の左少弁・藤原朝方を越えて権右中弁に昇任される。しかし、同年12月に平治の乱が発生して信西が敗死すると、信西の子息は流罪となり、貞憲は土佐国への配流に処された。一説では、出家するもまもなく追っ手の兵士の手で殺害されたともいう。いずれにしても、翌永暦元年(1160年)には兄弟の俊憲・成憲らが平安京に召し返されている一方で、貞憲にそのような形跡はなく、乱後まもなく没したとも考えられる。

勅撰歌人として『千載和歌集』に和歌作品1首が採録されている。

|