<藤原氏>北家 九条流 ― 兼通流

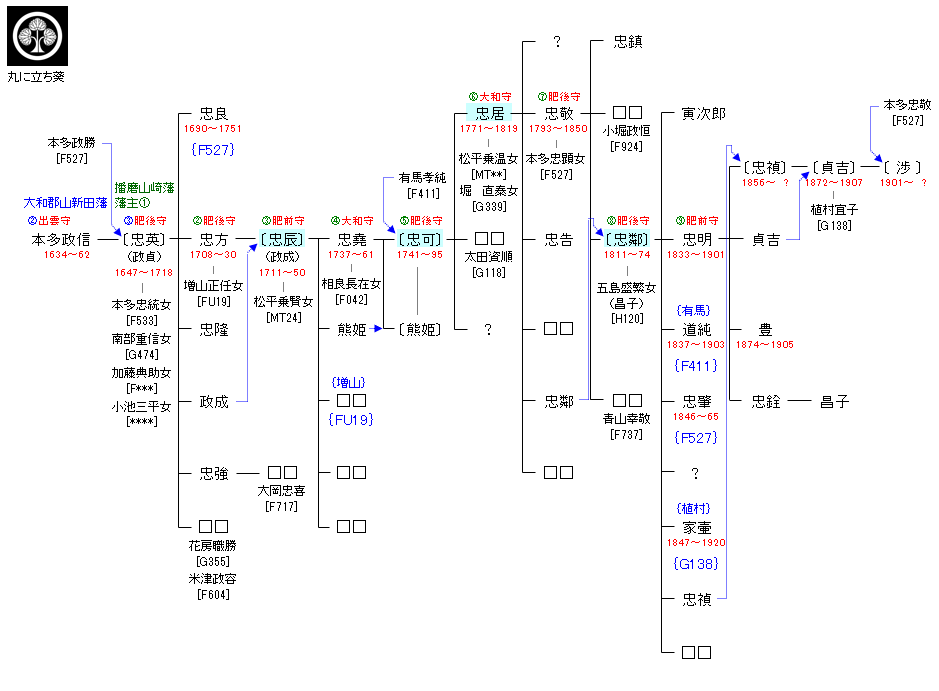

| F527:本多政朝 | 藤原房前 ― 藤原冬嗣 ― 藤原師輔 ― 藤原兼通 ― 本多助秀 ― 本多忠勝 ― 本多政朝 ― 本多政信 | F528:本多政信 | ● |

| リンク | {F527}{FU19}{F411}{F138} |

| 本多忠辰 | 本多忠可 |

|---|---|

| 享保16年(1731年)、先代藩主で兄の忠方が早世したため、その跡を継いだ。藩政においては兄の代から続く享保の大飢饉による農村荒廃による救済費、さらには正室が将軍徳川吉宗の側用人を務める松平乗賢の娘である上、兄の本多忠良までもが老中になったことから、その関係で出費が著しく増大して、藩財政が破綻寸前となった。このため、御用商人から莫大な献金を取り立てている。寛延3年(1750年)11月24日、40歳で死去し、跡を長男・忠堯が継いだ。 |

越前丸岡藩主・有馬孝純の次男。第4代山崎藩主の本多忠堯が嗣子なくして宝暦11年(1761年)に早世したため、忠堯の養女となっていた異母妹の熊姫と結婚することで、忠可が跡を継ぐこととなった。藩政においてはすでに破綻寸前であった藩財政の再建を目指し、安永4年(1775年)から中級藩士であった佐藤善五右衛門を家老に登用して藩政改革に乗り出した。 改革では心学を中心とした文武を奨励し、さらに教育を武士だけにではなく領民にも広めた。さらに藩士から借り米の半減を実施し、倹約を行なって株仲間を公認するなどして財政再建に大きな成功を挙げた。このため、天明の大飢饉が起こったときには、山崎藩は忠可と佐藤の手腕のおかげで被害は最小限に食い止めたといわれている。 |

| 本多忠居 | 本多忠鄰 |

| 天明8年(1788年)、父の隠居により跡を継ぐ(隠居はなかったともいわれる)が、寛政6年(1794年)に父が死去するまでは実権は父が握っていた。寛政6年(1794年)から藩政を執るが、聡明な父と違って暗愚だった。翌寛政7年(1795年)11月12日、父の時代に改革を成功させた功臣である佐藤善五右衛門を、己の面前で藩士に斬り捨てさせた。これは、佐藤が生きている限り藩政を完全に掌握できないことと、先代における佐藤の功績を嫉妬した一派が忠居に讒言し、それを受け入れたためと言われているが、佐藤はこれが原因で3日後に世を去った。その後、大番頭となったが、文化5年(1808年)に将軍・徳川家斉に対して不敬な態度を取ったため、家斉の怒りを買って奉公する必要なしとまで言われた。このため文化9年(1812年)10月18日、病気を理由に家督を次男の忠敬に譲って隠居した。そして文政2年(1819年)2月14日に49歳で死去した。墓所は東京都江東区三好の雲光院。忠可の時代に再建された財政は、この忠居の時代に再び破綻している。 |

文化9年(1812年)生まれとも言われている。天保5年(1834年)11月27日、先代藩主で兄の忠敬が病弱だったために隠居した後、その跡を継いだ。藩財政再建を目指して、家臣の片桐内蔵治を家老に登用して倹約、経費節減、金融改革などを行なっている。幕末においては大砲の鋳造や海防に尽力し、第一次長州征伐では参加して功を挙げた。しかし第二次長州征伐では軍費不足で出陣できなかった。 また、学問に興味を示して天保年間に堀内次右衛門や大爺円治らを登用して学問奨励を行ない、藩校である思斉館を創設した。これは現在の宍粟市立山崎小学校の基礎になったと言われている。 |