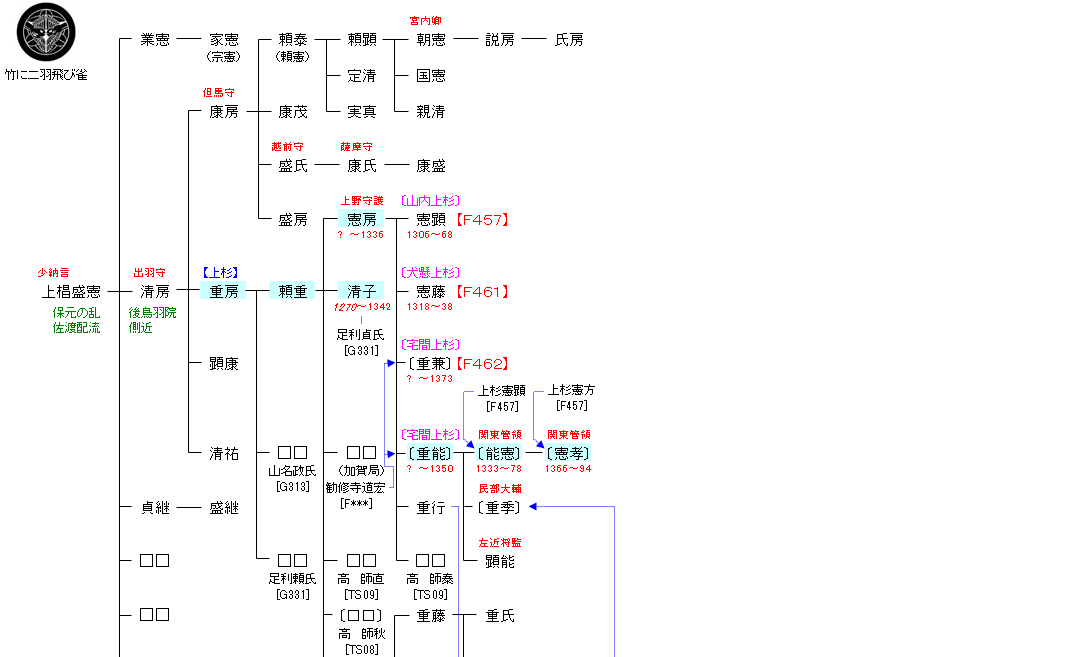

<藤原氏>北家 高藤流

| F455:藤原盛実 | 藤原高藤 ― 藤原定方 ― 藤原説孝 ― 藤原盛実 ― 上椙盛憲 | F456:上椙盛憲 |

| リンク | F457・F461・F462・F463・F464・{H535} |

| 上杉重房 | 上杉頼重 |

|---|---|

|

京都の中級公家であった左衛門尉藤原清房の次男として生まれる。1252年(建長4年)、後嵯峨天皇の皇子・宗尊親王が鎌倉幕府第6代征夷大将軍に就任するが、その介添えとして共に鎌倉へ下向した。丹波国何鹿郡上杉庄を賜り、以後、上杉氏を称した。 |

足利氏の家宰として高氏などと共に政務の中心になった。祖父・清房の代(正確には父の若い頃)まで藤原氏として在京しており、血縁を活かした中央工作で、足利氏の影響力を高めることに成功した。 |

| 上杉憲房 | 上杉重能 |

| 鎌倉幕府打倒に功があり、伊豆の地頭職と上野の守護職を与えられ、新田義貞を牽制する役を担った。尊氏が建武の新政に反発し反乱を起こすとこれに従ってともに上洛したが、北畠顕家,新田義貞の反撃を受けたため、尊氏は京都から九州へ逃走、京都四条河原の戦いにおいて尊氏を逃がすため戦死した。 |

父は勧修寺別当・宮道入道道免(勧修寺道宏)、母は上杉頼重娘の加賀局。後に母の兄弟である上杉重顕・憲房の養子となる。同じく頼重娘の清子を母に持つ足利尊氏・直義とは従兄弟同士である。 |

| 上杉能憲 | 上杉憲孝 |

|

父の従兄弟の上杉重能の養子となるが、重能は足利家の執事であった高師直との政争に敗れ暗殺されている。能憲は尊氏の弟の足利直義に仕え、正平5年/観応元年(1350年)の観応の擾乱では直義と共に尊氏に敵対する。能憲は常陸において挙兵し、翌正平6年/観応2年(1351年)には師直の従弟であった高師冬を甲斐須沢に攻め滅ぼした。関東の武士団を手中にした能憲は西上し、尊氏が直義と和解し師直ら高氏一族と共に帰還する隙を狙い、調略を用いて師直を摂津武庫川にて、一族ともども処刑した。 |

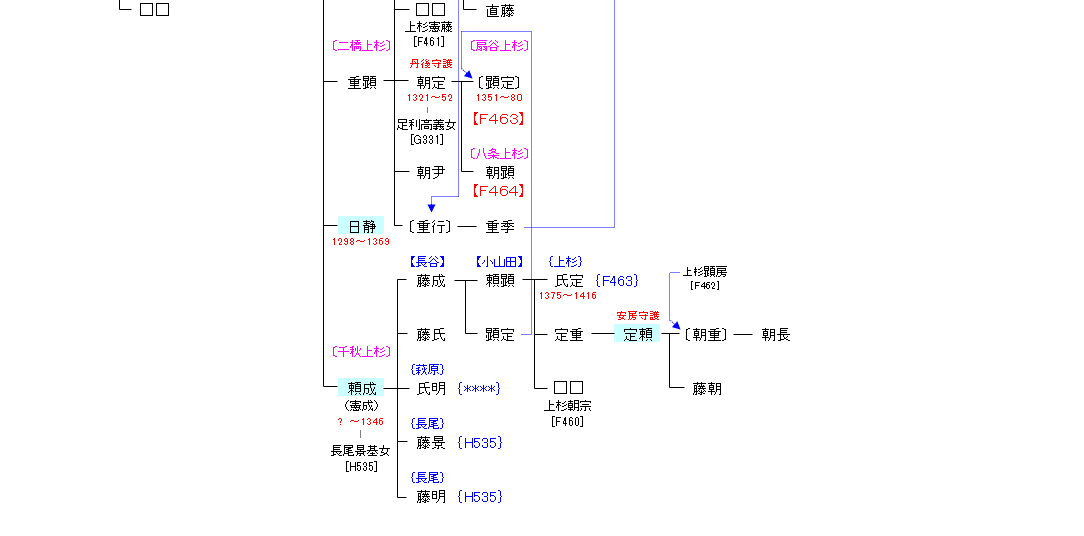

伯父の上杉能憲の養嗣子となって宅間上杉家の家督を継いだ。小山若犬丸の反乱鎮圧など実父の憲方に従って多くの戦功を挙げ、元中9年/明徳3年(1392年)に実父の後を受けて関東管領に就任した。しかし応永元年(1394年)11月、病のために管領職を辞し、まもなく死去した。なお、憲孝の関東管領の在任期間中に発給文書が確認できず、関東管領就任の事実を否定する説もある 。子がなく、関東管領は上杉朝宗が就任、宅間上杉家は初代の重能の弟・重兼の子孫が継承した。 |

| 上杉清子 | 日静 |

|

生年は『三宝院賢俊僧正日記』の興国3年/暦応5年(1342年)2月条に「大方殿 七十三 卯酉」とあり、これに従えば逆算して文永7年(1270年)となる。嘉元3年(1305年)に尊氏を生む。この際、紀伊粉河寺の観音に祈ったことから、後年、延元元年/建武3年(1336年)に粉河寺に戸帳を寄付し、さらに翌年には領地を寄進している。 |

初め治部公日位(駿河国本覚寺)につき、ついで摩訶一房日印に師事し、日印から相模国鎌倉本勝寺,越後国三条本成寺を譲られた。師の日印が鎌倉幕府(時の征夷大将軍は守邦親王、執権は北条高時)の殿中で全宗派を相手に論破勝利したことを『鎌倉殿中問答』として執筆した。暦応元/延元3年(1338年)に上洛し、鎌倉本勝寺を京都六条堀川に移して本国寺(現在の本圀寺)と改称した。 |

| 上杉頼成 | 上杉定頼 |

|

御厩奉行に任命され、のちに相模と丹後の守護代となる。甥である足利高氏に従って各地を転戦し、建武5年(1338年)1月には北畠顕家を奈良で撃退した。 |

応永26年(1419年)、当時の扇谷上杉家当主であった上杉持定が18歳の若さで没した。持定には5歳になる弟の持朝がいたが幼少であるため、従兄にあたる定頼が扇谷上杉家の「名代」として持朝成人までの後見となった。当時の「名代」は当主とほぼ同様の地位を有していたが、定頼の持朝との年齢差や「名代」になっタイミング、ひいては扇谷上杉家における定頼の立場も現時点では不詳である。なお、持朝の扇谷上杉家当主としての活動が確認できるのは永享5年(1433年)持朝18歳の時のことであり、永享年間の初めに持朝が元服をしたのを機に定頼から持朝への事実上の家督交替が行われたと考えられている。 |