<藤原氏>北家 高藤流

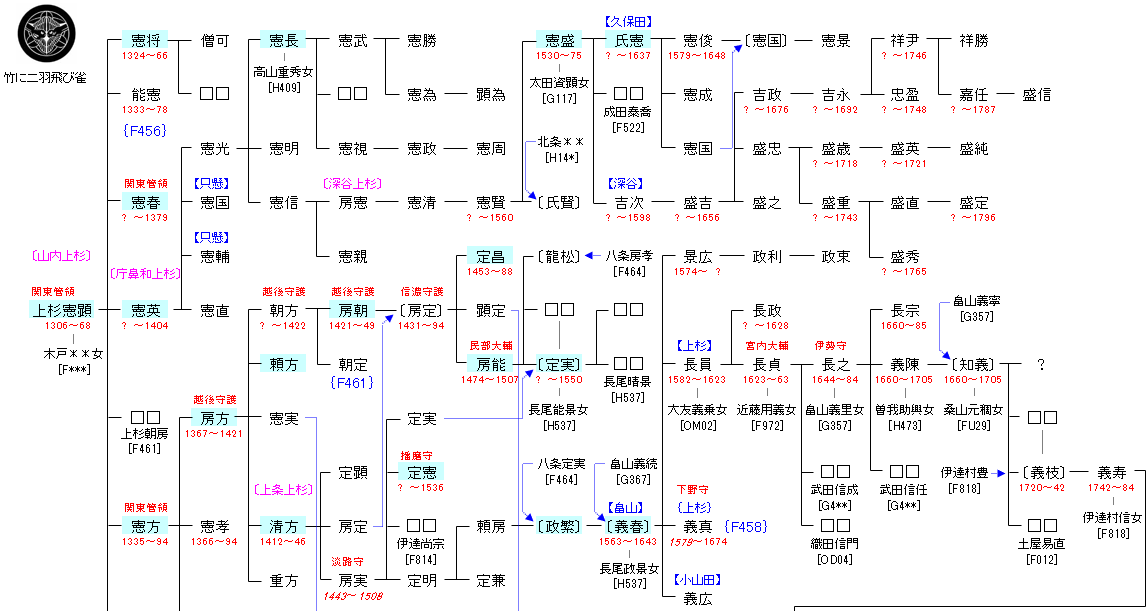

| F456:上椙盛憲 | 藤原高藤 ― 藤原定方 ― 藤原説孝 ― 藤原盛実 ― 上椙盛憲 ― 上杉憲顕 | F457:上杉憲顕 |

| リンク | F458・F460・{G413} |

| 上杉憲顕 | 上杉憲将 |

|---|---|

|

早くから尊氏に仕え、関東廂番に任ぜられた。建武2年(1335年)に尊氏が後醍醐天皇に叛くと、直義の部隊に属した。 |

憲顕の嫡子。興国3年/康永元年(1342年)、上杉清子死去の際は、越後守護として南朝方と戦い、越後を離れられない父の代理として弔使を勤めた。足利尊氏・直義兄弟の争い(観応の擾乱)では直義方として活躍、直義方が南朝と和睦すると、正平5年/観応元年(1350年)には越後に入り、北朝方と戦っている。正平6年/観応2年(1351年)1月には高師冬討伐のため甲斐へ発向し、師冬を討ち果たした。その後は上洛し直義方に合流している。 |

| 上杉憲春 | 上杉憲英 |

|

正平23年/応安元年(1368年)、兄・能憲と共に新田義宗,脇屋義治らの反乱鎮圧に出陣して功を挙げた。若い頃から鎌倉公方・足利基氏及びその子・氏満に近侍しており、建徳2年/応安4年(1371年)には上野守護に任じられた。上野は山内上杉家の本拠であり、本来であれば、その守護職は同家の嫡流とされてきた能憲及びその養子・憲方が就くべき地位であったことから、一族内に動揺が走った。能憲が晩年に作成した譲状の中でも憲春に対して憲方に守護職を譲るように迫る文言が含まれている。なお、天授3年/永和3年(1377年)には憲春は武蔵の守護にも任ぜられている。 |

康応年間、現在の深谷市近郊に庁鼻和城を建てて庁鼻和上杉家を名乗る。後に子孫の上杉房憲が深谷城を立てて深谷上杉家を名乗る。戦国時代中期には北条氏に降り、氏憲の代には所領を失う。 |

| 上杉憲長 | 上杉憲盛 |

|

応永23年(1420年)の上杉禅秀の乱では父と共に関東管領・上杉憲基を助けて上杉禅秀軍と戦う。その際、10月6日に父と共に鎌倉で戦死したとする系譜があり、通説では庁鼻和上杉家(深谷上杉家)の歴代当主には数えられないが、憲基に従って伊豆国・越後国へと逃れ、後に庁鼻和城に憲基を迎え入れたという説がある。また、深谷にあった福正寺は、応永28年(1425年)に「城主・上杉蔵人憲長」によって創建されたと伝えられ、憲長は生き延びて家督を継いでいだ可能性が高い。 |

山内上杉家の上杉憲政が上野国を追われると、関東管領としての上杉氏の権威も衰退した。周囲が北条氏に下る中、岡谷清英や秋元景朝ら重臣の活躍によって深谷城を守り続けるが、やがて憲賢父子も苦渋の決断により北条氏に降伏した。永禄3年(1560年)、父の死とともに憲盛が家督を継いだ。 |

| 久保田氏憲 | 上杉憲方 |

|

深谷上杉家8代当主。後北条氏の家臣。武蔵国深谷城主。長尾景仲の仍孫に当たる。 |

天授2年/永和2年(1376年)に病床にあった兄・能憲から所帯等を譲られ、天授4年/永和4年(1378年)4月の能憲の死の直前には憲春が務めていた上野守護職や憲春の所領も憲方が知行すべき分として譲られた。能憲の死後、関東管領には憲春が任じられたが、山内上杉家の家督は憲方だった。 |

| 上杉房方 | 上杉頼方 |

|

天授4年/永和4年(1378年)、叔父で先代の越後守護・上杉憲栄が引退した後、守護代の長尾高景に推されて天授6年/康暦2年(1380年)、越後守護となった。長尾氏の補佐を受けて上杉禅秀の乱においては一軍を率いて鎌倉公方・足利持氏と甥の関東管領・上杉憲基に加勢、上杉禅秀を討伐するなど活躍した。 |

子に山吉正盛室。幼名は七郎。上杉氏分家の山浦上杉家を継いだが、始祖・上杉憲重(叔父)の養子かどうかは不明。 |

| 上杉房朝 | 上杉定昌 |

|

応永28年(1421年)に祖父の房方が死去し、次いで応永29年(1422年)10月に父・朝方が死去すると、幸龍丸(房朝)の叔父の頼方は幸龍丸が幼少であることを名目に越後守護となった。頼方は守護代の長尾氏と対立し応永の大乱とよばれる戦いを招いたが戦果は思わしくなく、さらに追い打ちをかけるように応永31年(1424年)12月に管領・畠山満家が「上杉の惣領として取り立てる」として、頼方の館から房朝を奪い取るという事件が起こった。この後、房朝と家臣らは頼方と対立する長尾邦景と結びついていった。やがて応永の乱は頼方の敗北に終わり、頼方は没落、房朝が正式に越後守護となった。 |

宝徳2年(1453年)、越後守護・上杉房定の長男として生まれる。元服した時期は不明だが、初めは定方と名乗った。享徳3年(1454年)に享徳の乱が勃発してから、父・房定は何度も関東へ出陣していた。文正元年(1466年)に1歳年下の弟・顕定は山内上杉家の家督を継ぎ、定方も文明3年(1471年)頃には関東の軍事を任されるようになった。文明6年(1474年)4月までに名乗りを定昌と改めるが、「昌」の字は上杉朝昌の偏諱であり、房定が同時期の扇谷上杉の後継選びに介入しようとしていたと推測されている。その後も五十子に在陣していたが、文明8年(1476年)に長尾景春の乱が勃発し、翌9年正月に景春の攻撃で陣が崩壊すると上野国白井へと引いた。以後は白井城に駐在するようになる。文明18年(1486年)には房定の官途である民部大輔を譲り受け、翌年には家督を譲られた。 |

| 上杉房能 | 上杉定実 |

|

長兄の定昌は早世し、次兄の顕定が山内上杉家の養子となって関東管領となったため、明応3年(1494年)に病没した父の跡をついで越後の守護となる。守護代の長尾能景の補佐を受けるが、越後上杉家の戦国大名化を目指して明応7年(1498年)に守護不入特権の停止を命じるなど、在地領主の特権の制約を図ったために能景らと対立する。 |

上条上杉家に生まれ、文亀3年(1503年)6月に越後国守護・上杉房能の娘を正室に迎えて、その婿となる。ただ、史料が乏しく実際に養子となったかは不明。もし定実の父が房実なら、上杉房能は従弟であることになる(房能の父は上杉房定であり、房実は房定の弟にあたる)。 |

| 上杉清方 | 上杉定憲 |

|

越後守護職は兄の朝方・頼方が継承し、三兄の憲実は山内上杉家を継承し関東管領となっていたため、清方は刈羽郡鵜川庄上条の地を領して分家し、上条上杉家を興した。憲実と異なり、鎌倉公方・足利持氏に信頼されていたといわれる。 |

越後上杉氏の一族である上条上杉氏当主で上条城城主。別名は憲定、定兼。上杉房実の子(あるいは孫、上杉顕定の子とする説もある)。 |

| 上杉政繁 | 畠山義春 |

|

一説に上条上杉家の一族で越後守護・上杉定実の舎弟といわれる。八条上杉家の上杉定実の子として誕生。なお、政繁を能登畠山氏出身とする説もある。 |

天正5年(1577年)に七尾城が上杉輝虎(上杉謙信)に落とされると、一旦上杉一門の上条政繁の許へ預けられた後に謙信の養子となった。その後、上条政繁に子がなかったため、改めてその養子となる。畠山氏は足利氏一門の名門で、足利氏の外戚である上杉家との血縁も有し、家格も充分であった。 |

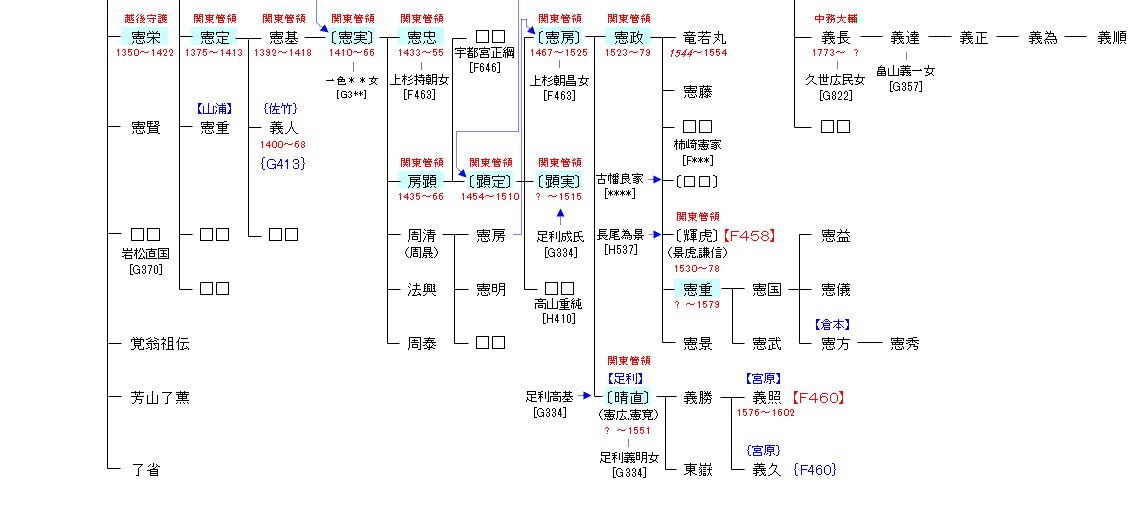

| 上杉憲栄 | 上杉憲定 |

|

正平23年/応安元年(1368年)、父・上杉憲顕が没した跡を受けて越後守護となり、在京して幕府のために働いた。一時上杉朝房の猶子となっていたともいう。 |

応永元年(1394年)、父の死により家督を継ぐ。応永6年(1399年)、応永の乱が勃発し、大内義弘に呼応しようとした鎌倉公方・足利満兼を押し止める一方、今川泰範と共に泰範の叔父・了俊の助命嘆願をしている。応永12年(1405年)、関東管領となって満兼とその子・持氏を補佐した。憲方は満兼時代から既に破綻をきたしていた室町幕府との関係改善に努めたが、応永17年(1410年)に持氏の叔父・満隆の謀反騒動が起こり、翌応永18年(1411年)に管領職を上杉氏憲(禅秀)に譲っている。この騒動は反憲定派が満隆と結びついたためとされている。応永19年12月18日(1413年1月20日)、38歳で死去し、跡を長男の憲基が継いだ。 |

| 上杉憲実 | 上杉憲忠 |

|

関東管領を務め、足利学校や金沢文庫を再興したことで名高い人物である。応永17年(1410年)、越後で生まれる。応永24年(1417年)、前年からの鎌倉での上杉禅秀の乱が収束し、翌25年(1418年)には従弟の関東管領・上杉憲基(山内上杉家)の養子となり鎌倉へ下る。上野・武蔵・伊豆の守護となる。応永30年(1423年)6月~8月には、小栗満重の乱を起こした常陸の小栗氏征伐に出陣し、小栗城を攻め落としている。 |

関東管領に就任するが、鎌倉公方・足利成氏に暗殺されて享徳の乱のきっかけを作った。 |

| 上杉房顕 | 上杉顕定 |

|

永享の乱と結城合戦に勝利した上杉憲実は房顕以外の子供を全て出家させた。房顕はしばらく従兄の越後守護・上杉房朝の元に留め置かれたが、文安元年(1444年)に父から越後と丹波の所領を与えられ、上洛して8代将軍・足利義政の近臣として仕えた。享徳3年12月27日(1455年1月15日)に兄が鎌倉公方・足利成氏によって暗殺されると、その弟に当たるという経緯などから享徳4年(1455年)3月に新たな関東管領に任命され、成氏征討軍の大将として関東へ下向して同年4月頃に上野平井城へ入った(享徳の乱)。 |

寛正7年(1466年)2月、関東管領・上杉房顕が武蔵国五十子陣にて男子なく陣没した。家宰の長尾景信は長尾景仲の遺言であるとして上杉一族の重鎮である越後守護・上杉房定の子に房顕の跡を継がせようとしたが、房定はこれを拒否した。このため同年10月には室町幕府8代将軍・足利義政からも改めて房定の子を後継とするよう命じられ、房定の次男である龍若(顕定)が山内上杉家の家督を継いで当主となった。 |

| 上杉憲房 | 上杉憲政 |

|

又従兄弟にあたる関東管領・上杉顕定の養嗣子として、山内上杉家の当主となった。顕定と共に越後守護代・長尾為景を討つため出陣し、上野白井城に駐屯していたが、顕定が長森原の戦いにおいて戦死すると撤退する。関東管領職は顕定の遺言により古河公方・足利成氏の次男・顕実が継いでいたが、憲房は顕実と争って勝利し、永正9年(1512年)に山内上杉家の家督を継ぎ、永正12年(1515年)の顕実の死によって関東管領職をも継いだ(永正の乱)。 |

大永5年(1525年)、父・上杉憲房が死去したとき、まだ3歳という幼少であるため、父の養子であった上杉憲寛(古河公方・足利高基の子)が家督を継いで当主となった。家臣の古幡良家の娘を養女とする。享禄4年(1531年)、憲寛を追放して山内上杉家の家督を継ぎ、関東管領となった。 |

| 上杉憲重 | 足利晴直 |

| 父が後北条氏の圧迫を受けて越後へ逃れた後に生まれた。山内上杉家の家督は義兄弟の上杉輝虎(謙信)が継いだため、憲重が継ぐことはできなかった。林泉寺で出家して三宝院と称した。上杉家の後継者争い(御館の乱)では、父とともに上杉景虎側に回ったが、和解交渉の途上で上杉景勝方の兵士に討たれたと云われる。江戸時代初期に憲重実子の存在が確認され、憲重の子は助命されたと思われる。憲重自身も助命されたと伝える資料もある。 |

上杉憲房(当時は男子がいなかった)の養嗣子となる。大永5年(1525年)に憲房が死去した時、実子の憲政は幼少だったことから、跡を継いで関東管領となった。 |

| 上杉顕実 | |

| 永正7年(1510年)の顕定の死後、関東管領を継承するが、同じ顕定の養子の上杉憲房と対立する。顕実は実兄の古河公方・足利政氏に援助を求めるが、憲房は政氏の子の足利高基を味方につけ対抗し、関東は二分された。顕実は長尾顕方や成田顕泰の支援を受けて武蔵鉢形城に拠ったが、永正9年(1512年)に憲房支持の横瀬景繁,長尾景長に攻められて敗北して実権を喪失する(永正の乱)。政氏を頼って逃亡し、まもなく病没した。 |