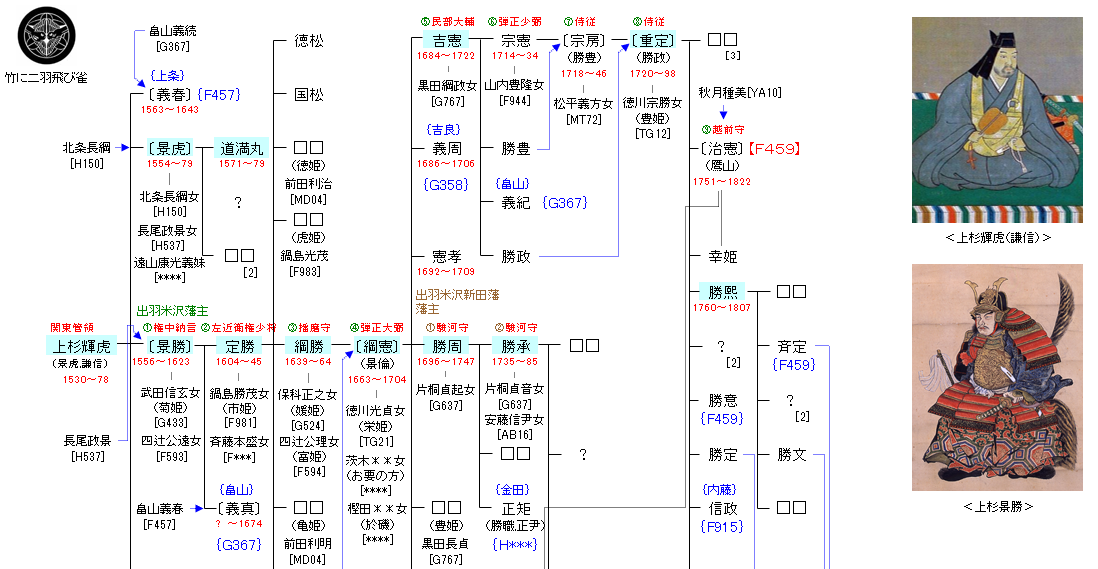

<藤原氏>北家 高藤流

| F457:上杉憲顕 | 藤原高藤 ― 藤原定方 ― 藤原説孝 ― 藤原盛実 ― 上椙盛憲 ― 上杉憲顕 ― 上杉輝虎 | F458:上杉輝虎 |

| リンク | F459・{G358}{G367}{F915} |

| 上杉輝虎 | 上杉景虎 |

|---|---|

|

上杉家の下で越後国の守護代を務めた長尾氏出身で、初名は長尾景虎。兄である晴景の養子となって長尾氏の家督を継いだ。のちに関東管領・上杉憲政から上杉氏の家督を譲られ、上杉政虎と名を改め、上杉氏が世襲する室町幕府の重職関東管領に任命される。後に将軍・足利義輝より偏諱を受けて、最終的には上杉輝虎と名乗った。謙信は、さらに後に称した法号である。 詳細は、Wikipedia(上杉謙信)参照 |

幼少期に箱根早雲寺に預けられて「出西堂」と名乗り、喝食の僧として過ごしていたという。戦国期には相模国の後北条氏と甲斐国の武田氏、駿河国の今川氏の三者で三国同盟が成立した。 |

| 上杉道満丸 | 上杉景勝 |

|

元亀2年(1571年)、上杉景虎の嫡男として越後国で生まれた。 |

弘治元年(1555年)、越後国魚沼郡上田庄の坂戸城下に上田長尾家当主・長尾政景の次男として生まれる。生母は上杉輝虎(上杉謙信)の実姉・仙桃院。輝虎の甥に当たる。長兄が早世したので世子となるが、永禄7年(1564年)に父・政景が溺死し、春日山城に入って叔父・上杉謙信の養子となった。永禄9年(1566年)に行われた謙信の関東出兵が初陣とされる。以降、景勝は上田衆を率いて越中の将・椎名康胤の取成や謙信旗本の吉江資堅の軍役を定めるなど、謙信政権下で重要な役割を担っていく。 |

| 上杉定勝 | 上杉綱勝 |

|

生母・四辻氏は定勝を生んで100日余り後に死んだため、直江兼続・お船の方夫妻が養育に当たった。慶長15年(1610年)、2代将軍・徳川秀忠に御目見した。このとき、千徳の名を授かる。 |

寛永15年12月22日(1639年1月25日)出生。正保2年(1645年)、父・定勝の死により藩主となる。承応2年(1653年)12月11日、従四位下に叙し、侍従に任官。播磨守を兼任。慶安2年(1649年)に江戸城石垣普請を命じられ、藩の財政は悪化の一途を辿る。治世中は開地の検地など貢租制度整備を推進した。慶安4年(1651年)に青苧検地を実施し、藩の買い上げ総額を530駄とする。また、明暦3年(1657年)には納方新帳を編成した。領内のキリシタン弾圧を強化して、幕府老中の命により一門の山浦光則らを死罪とするなどして家中は動揺した。 |

| 上杉綱憲 | 上杉吉憲 |

|

高家肝煎・吉良義央の長男として誕生する。正室の縁により徳川吉宗は義弟にあたる。 |

庶子ではあったが、父と正室・栄姫に間に嫡子がなかったので、その養子となり喜平次と改名し、正式に世子となった。元禄11年(1698年)11月28日、元服し従四位下民部大輔に叙任。将軍・徳川綱吉の偏諱を受け吉憲を名乗る。元禄16年(1703年)8月21日、父の隠居により家督を継ぐ。同日、侍従兼任。 |

| 上杉重定 | 上杉勝熙 |

|

享保19年(1734年)5月13日に長兄・宗憲、延享3年(1746年)8月12日に次兄・宗房、と2代の藩主が相次いで嗣子なくして死去し、三兄の貞千代(畠山義紀)はすでに高家旗本・畠山家を継いでいたため、延享3年9月26日に家督を相続した。同年12月5日に元服し、将軍・徳川家重の偏諱を授かり重定と名乗り、従四位下侍従大炊頭に叙任した。 |

上杉重定の長男として米沢にて誕生するが、庶子であったため、誕生したその年に10歳年上の治憲が上杉氏の養子になった。このため、治憲の養弟と『寛政重修諸家譜』では扱われている。 |

| 上杉勝周 | 上杉勝承 |

|

出羽国米沢新田藩の初代藩主。元禄9年(1696年)、米沢藩の第4代藩主・上杉綱憲の4男として誕生した。 |

延享4年(1747年)、父の死去により13歳で家督を継いだ。幕府においては駿府加番を務め、藩政においては財政窮乏のために厳しい倹約令を出すと共に、産業の振興に努めた。宝暦6年(1756年)に米沢に初入国する。本藩の藩主・上杉重定は奢侈に耽り、政治に無関心で、近臣の森利真が権勢を振るって藩政が混乱し、宝暦12年(1762年)・同13年(1763年)に米沢藩の政治混乱を幕府に訴える箱訴まで行われ、幕閣の話題に上るまでにいたった。このために勝承は、宝暦13年12月に尾張藩家老に、重定の義兄弟である藩主・徳川宗睦に翌年の参府中、重定の引退勧告を働きかけるように頼んでいる。 |

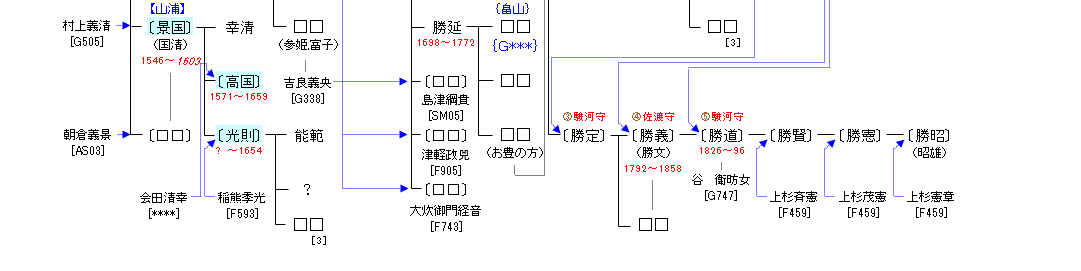

| 山浦景国 | 山浦高国 |

|

天文22年(1553年)、父と供に武田信玄に追われて上杉謙信(当時は長尾景虎)を頼ってその猶子となり、謙信の養女を娶る。女系ではあるが上杉重房の血をひいていたので、後に上杉氏の一門である山浦上杉家(当時断絶していた)を継いで山浦国清と名乗る。初め、客将として謙信に仕え、川中島の戦いや越中の戦いなど、謙信に従って各地を転戦。謙信死後は上杉景勝に仕えて御館の乱の功績により、景勝から一字を与えられて山浦景国と名乗ることを許された。 |

元亀2年(1571年)、会田清幸の子として生まれる。母は村上義清の長女。20歳の頃、上杉景勝の家臣となっていた村上国清の息子・織部の陣代となる。上杉家の会津移封にも従ったが、のちに村上家を出て大坂に移り、大坂の陣が起こると大坂城に入る。 |

| 山浦光則 | |

|

猪熊季光(上杉定勝生母で上杉景勝側室・四辻氏の兄弟)の次子として生まれる。キリシタンであった光則は寛永11年(1635年)、迫害を避けて妻子と共に京都から逃れ、従兄の定勝を頼って米沢へ身を寄せた。これは父方の血縁と同時に、米沢藩におけるキリシタン弾圧が、景勝時代から他藩と比べて軽いものだったことが起因であると言われる。 |