|

吉田経長の5男として生まれ、異母兄・吉田定房の養子となる。はじめ左衛門佐に任官し、元応2年(1320年)右少弁、元亨元年(1321年)正五位上・左少弁に叙任される。

元亨2年(1322年)従四位下・記録所寄人に叙任。元亨3年(1323年)因幡守・権右中弁に任ぜられ、元亨4年(1324年)従四位上・左中弁に叙任され、右宮城使を兼ねる。正中2年(1325年)に入り、左宮城使,装束司,右大弁を務め、正中3年(1326年)正四位下・左大弁。中宮亮・蔵人頭も務めた。

嘉暦2年(1327年)には参議に任ぜられ公卿に列し、嘉暦3年(1328年)従三位・伊予権守に叙任されるが参議を辞退。元徳2年(1330年)には伊予権守を辞任した後は散位となった。元徳3年(1331年)正三位に至る。南北朝分裂後は北朝に仕えた。康永3年(1344年)11月4日に薨去。享年41。

|

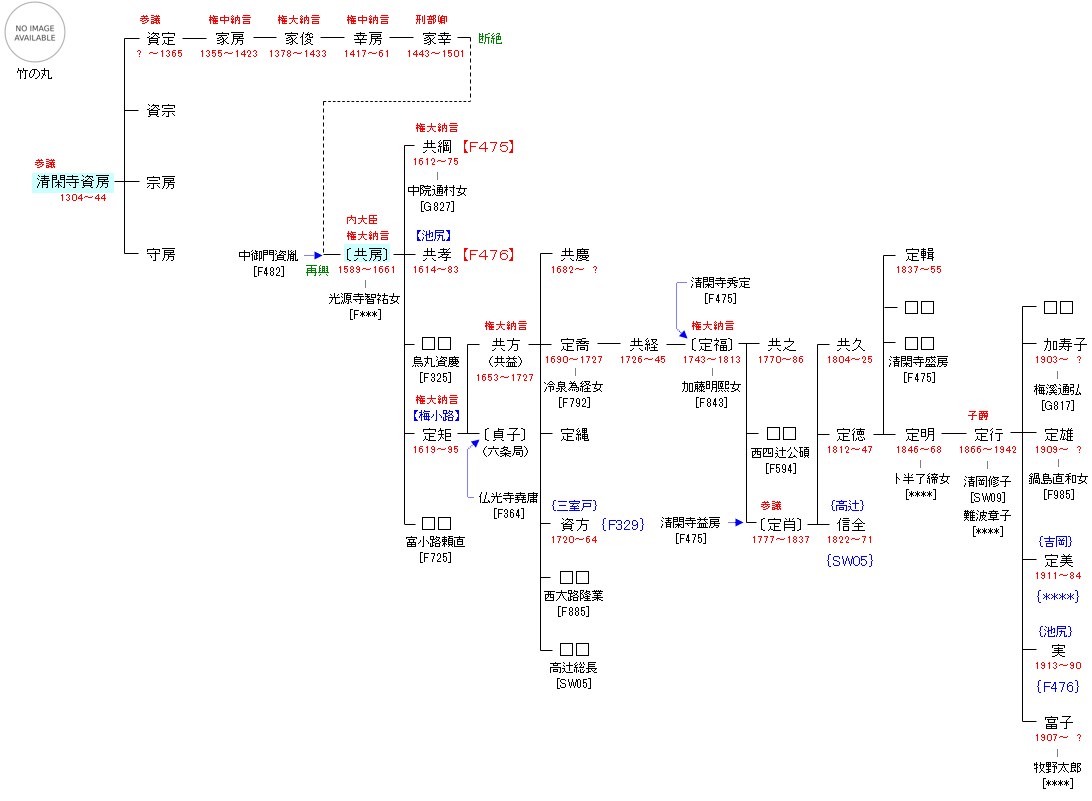

再興した江戸時代の清閑寺家の祖。後陽成天皇から後西天皇までの五帝の長きにわたって朝廷に仕えたため、名家出身としては異例の従一位・内大臣まで昇った。

清閑寺家先代の家幸は共房が生まれた日より一世紀近く前に薨去しており、清閑寺家はこの家幸を最後として長く絶えていた。共房が中御門家から養子に入ることで清閑寺家の家名が再興された。慶長7年(1602年)に叙爵。以降、蔵人,右少弁,左少弁,左中弁を経て、慶長18年(1613年)に蔵人頭・右大弁となった。慶長19年(1614年)に参議となり、公卿に列する。同年、左大弁に任じられる。元和5年(1619年)に権中納言に任じられた。寛永9年(1632年)に権大納言に就任し、寛永14年(1637年)まで務めた。承応元年(1652年)から寛文元年(1661年)にかけて武家伝奏を務めた。承応3年(1654年)には従一位を授与される。同年に名家としては異例の内大臣に任命されている。

|