|

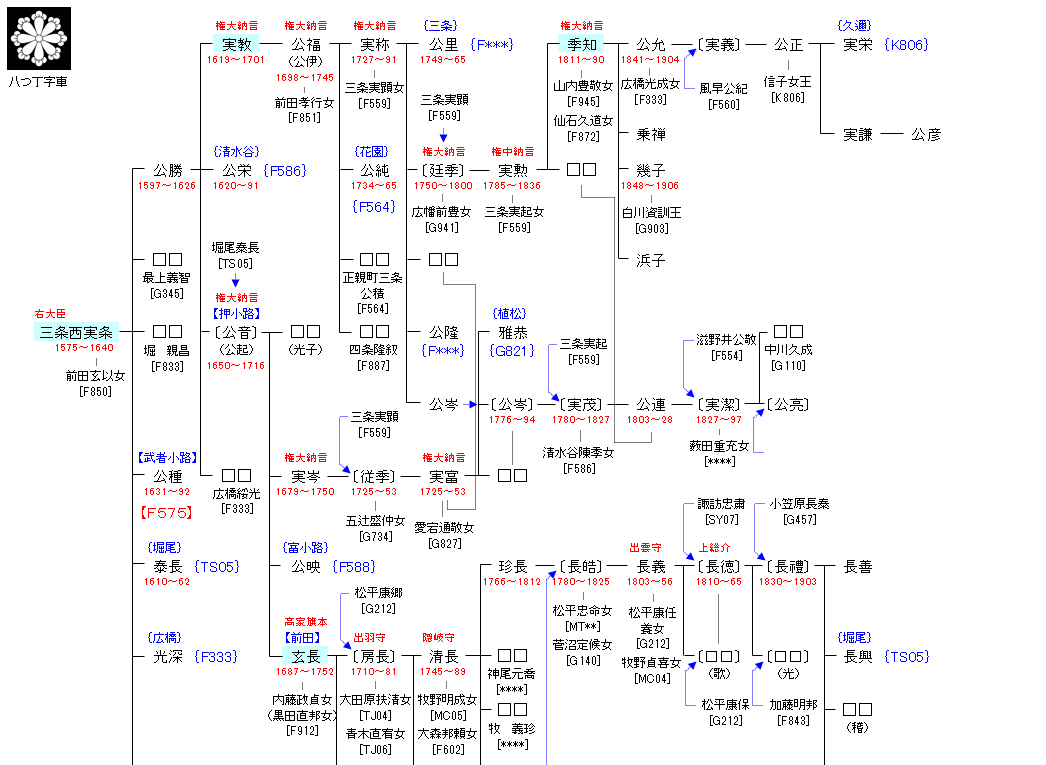

天正3年(1575年)、内大臣・三条西公国の長男として生まれる。翌年、叙爵。侍従に任ぜられる。慶長2年(1597年)参議となり、公卿に列する。

江戸幕府が開幕すると、慶長18年7月11日(1613年8月26日)武家伝奏に任ぜられ、幕府との交渉を担うこととなった。元和9年(1623年)には、幕府3代将軍・徳川家光の将軍宣下に際して上卿(口頭で天皇からの宣旨を伝える役)を務めた。なお家光の乳母・斎藤福(春日局)は、父・斎藤利三が明智光秀の起こした本能寺の変に従い、山崎の戦いに敗死した後、母方の親戚である公国に引き取られ三条西邸で養育された過去があり、実条とも幼少より親交が深かった。

寛永6年(1629年)、福が病中の家光の代理として上洛した際、御所へ昇殿する資格がなかったため、同年、内大臣となった実条の義理の妹(猶妹)として縁組を行い、三条西家の女性の資格で参内し、後水尾天皇に拝謁を許されることとなった。しかし、この強引な手法に、かねてから紫衣事件などで幕府の圧迫に不快を感じていた後水尾天皇は、2女の興子内親王(明正天皇)に譲位する事態となる。この武家と朝廷の確執に際し、実条は終始幕府側の意向に忠実に従い、同役(武家伝奏)の中院通村が後水尾帝の意に沿って行動したのと対照的であった(通村は翌年罷免された)。

寛永12年(1635年)従一位に進み、同17年(1640年)6月には家光の執奏により、三条西家としては異例の右大臣に任ぜられる(大臣家の極官は内大臣が通例であり、右大臣任官は近世では実条と中院通躬のみ)。しかし、3ヶ月後の10月には辞退。同月、武家伝奏の任のまま薨去した。

三条西家の家職は歌道であり、実条の高祖父で戦国時代前期の当主・三条西実隆は当代随一の歌人と評された。実隆・公条・実枝の三代はいずれも歌道に優れており、家職として歌道を継承した(古今伝授)。しかし実枝は子の公国が幼かったため、弟子の一人であった細川幽斎に中継ぎとして歌道を継承した。公国成人後、幽斎は歌道を継承しようとしたが、公国は夭折したため、幽斎は改めて公国の子である実条に歌学伝授を行い、師・実枝との約束を果たした。

|

元和8年(1622年)、叙爵を受けるが、寛永3年(1626年)に父・公勝が急逝したため、以後は祖父・実条の下で育てられる。寛永6年(1629年)に侍従に任じられ、寛永12年(1635年)には元服して従四位下左近衛少将となる。寛永16年(1639年)、正四位下参議に任ぜられ、翌年1月従三位に叙せられると参議を辞任する。正保元年(1644年)に正三位に進み、慶安元年(1648年)に権中納言に任ぜられ、承応元年(1652年)に従二位に進み、明暦元年(1655年)には正二位・権大納言となる。明暦3年(1657年)権大納言を辞任する。

実教は祖父・実条から古今伝授を授けられ、後水尾法皇にこれを教授したことで知られている。また、有職故実をはじめとする諸芸に通じ、後光明天皇崩御の際には、識仁親王(後の霊元天皇)を将来の皇位継承者にする工作にも関与した。そのため、法皇からは厚く信頼され、幼い識仁親王に歌学や礼儀作法に教えさせることにした。ところが、霊元天皇の成長とともに、天皇は法皇が定めた禁裏御所御定目に従って厳格な態度で天皇に接する実教を疎ましく思うようになっていった。また、実教の言動には千変万化の傾向があり、武家伝奏の正親町実豊をはじめとする多くの門人たちと結んで宮中に勢力を伸ばしていったため、これに反発する公家も存在していた。

寛文9年(1669年)2月、天皇の側近の若い公家たちが実教と実豊が天皇をないがしろにしていると讒言を行い、天皇もこれに同調して小倉実起,久我広通に対して両名を排除する策を立てるように命じた。困った実起と広通は、博識で知られた中院通茂に対して事情を打ち明けて協力を求めた。驚いた通茂は武家伝奏の交替は江戸幕府の許しが必要であるからと実起・広通に対して軽挙は慎むように助言すると、後水尾法皇と自身の義父でもある京都所司代・板倉重矩に天皇の実教・実豊への不信を伝える一方で、天皇に対しても軽挙を謹んで時節を待つように上奏している。だが、天皇の憤懣は収まらなかったらしく、寛文10年(1670年)9月には実豊は天皇の意に適わなかったとして武家伝奏を解任され、その頃までには実教も蟄居処分を受けることになった。その後、表舞台に復帰することのないまま、元禄14年(1701年)、83歳で病没した。

|