|

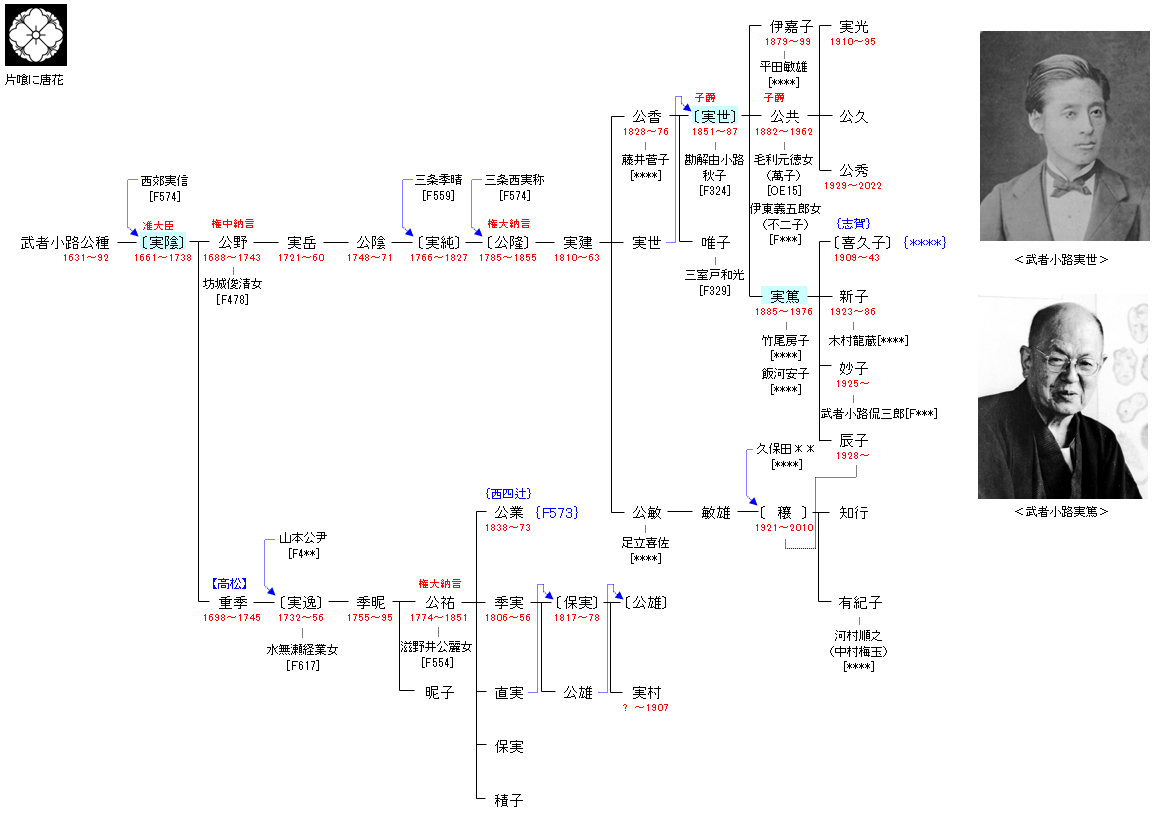

西郊家に生まれ、実父は正親町三条家庶流の西郊実信であったが、大伯父で堂上家の武者小路公種の養子となり武者小路家を継ぐ。実陰が養子に出ることにより西郊家は一度絶えたが、実陰の次男・重季により再興された。

和歌の師である霊元上皇から古今伝授を受け、また三条西実教にも師事した。清水谷実業,中院通躬らと共に霊元院歌壇における代表的な歌人であった。弟子に似雲がいる。

非参議・参議として長らく朝廷に仕え、宝永4年(1703年)には勅使として関東に下向した。正徳5年(1715年)、55歳の時に中納言に任じられた。また享保9年(1724年)、64歳の時にはさらに大納言に昇進した。

享保年間には甲府藩2代藩主・柳沢吉里は中御門天皇の勅命を得て、中院通躬ら7人の公家に甲斐国の名所を詠んだ和歌を作らせ、これらの歌を「甲斐八景」と定めた。実陰ら甲斐八景の和歌を詠んだ公家はいずれも甲斐を訪れていないため実景のイメージと異なる点もあるが、実陰は「竜華秋月」と題して、現在の山梨県甲府市上曽根町に所在する曹洞宗寺院・龍華院から見た秋月を詠んだ「名にしおはゝ峰なる秋の月やしるその暁の花のひかりも」の歌を残している。

さらに元文3年(1738年)には死の直前にあたり、新家の羽林家としては破格の従一位に叙され、准大臣に任じられた。これは長年にわたる朝廷への出仕と、中御門・桜町両天皇の歌道師範となる等、歌道への多大な貢献が評価された結果とされる。同年9月30日、薨去。

歌論書に『初学考鑑』,『詞林拾集』(似雲編纂),『高松重季卿聞書』、家集に『芳雲集』(武者小路実岳編纂)がある。

|

明治時代前半の日本の裁判官で大日本帝国憲法の設置に関わった。

山城国の武者小路家当主・実建の次男として生まれた。のち22歳年上の兄・公香の養子となる。1868年(明治元年)、18歳で秋子と結婚し、1870年(明治3年)に上京。

翌1871年(明治4年)11月、岩倉使節団の留学生としてドイツに2年半滞在し、1874年(明治7年)7月に帰朝。1875年(明治8年)には萬里小路道房とともに、大久保利和,藤波言忠らの東京青森間鉄道計画を支持して華族票を集め、次いで日本鉄道会社の発起人の一人となった。

1876年(明治9年)、当主だった兄の公香が死没し、公香は男子が夭折していたため、26歳で武者小路家の当主となる。

1879年(明治12年)、学習院の顧問グイド・フルベッキとともに法学者ヨハン・カスパール・ブルンチュリの論文を邦訳し『国会議員選挙論』として刊行。1881年、獨逸学協会の会員となる。同年10月21日に内閣が更迭され参事院(内閣法制局の前身)が置かれたが、ここで大日本帝国憲法発布の準備に関わったという。

華族会館司計局長,麹町区議会議員,熊谷裁判所判事を歴任。1884年(明治17年)7月に子爵を叙爵。1886年(明治19年)、麹町の自宅を日本赤十字社の事務所として提供した。

1887年(明治20年)10月27日、37歳で結核により死去。

|