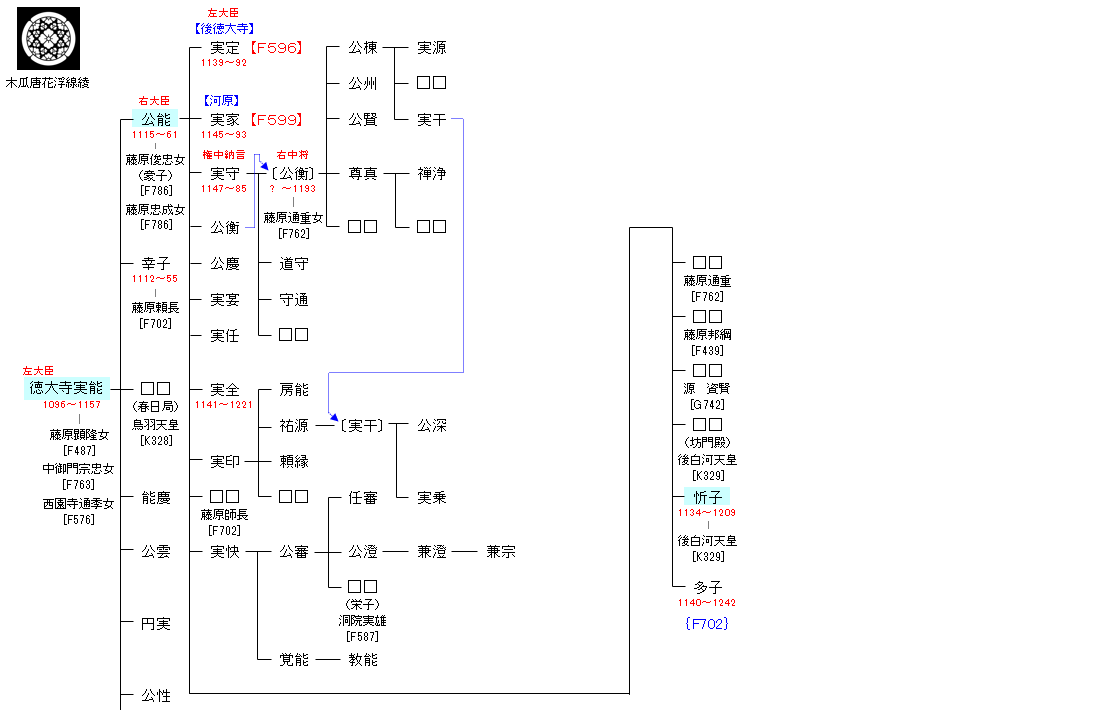

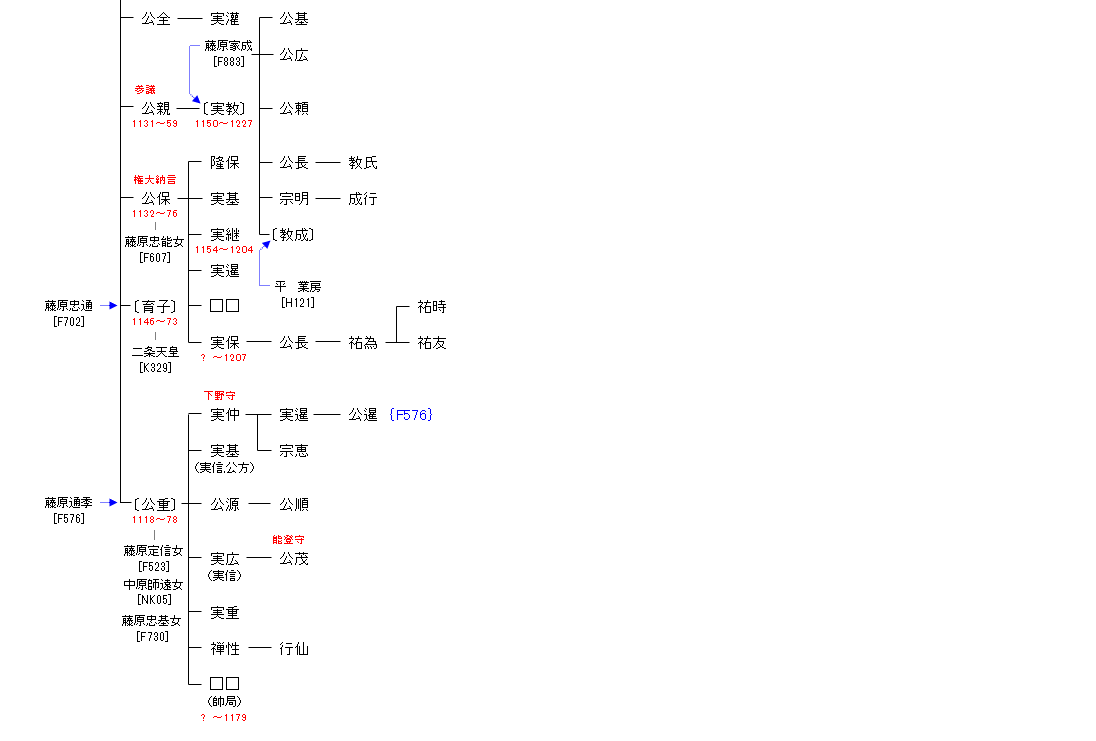

<藤原氏>北家 閑院流

| F552:藤原公実 | 藤原公季 ― 藤原公実 ― 徳大寺実能 | F595:徳大寺実能 |

| リンク | F596・F599・{F702}{F576} |

| 徳大寺実能 | 徳大寺公能 |

|---|---|

|

長治元年(1104年)に従五位下に叙せられる。元永元年(1118年)、璋子が鳥羽天皇の中宮になると中宮権亮、天治元年(1124年)璋子が院号宣下を受けると待賢門院別当になる。璋子の兄であることから重用され、保安3年(1122年)に権中納言に任じられた後は、左兵衛督,右衛門督,検非違使別当と累進。長承2年(1133年)には長女・幸子(22歳)を藤原頼長(14歳)と結婚させることで、摂関家と関係を強めた。保延2年(1136年)に正二位権大納言となるが、永治元年(1141年)の崇徳天皇の退位と康治元年(1142年)の待賢門院出家により、閑院流は低迷期に入る。 |

越中守,右近衛少将,左近衛中将,蔵人を経て、保延3年(1137年)に崇徳天皇の蔵人頭、翌年には参議となる。閑院流全盛の時代で権中納言,中納言,右衛門督,検非違使別当を歴任するが、崇徳天皇退位と待賢門院出家の影響を受けて昇進は停滞する。後白河天皇が践祚すると、娘の忻子は中宮となり、後白河帝在位中の保元元年(1156年)に右近衛大将、保元2年(1157年)に権大納言と急速に昇進する。 |

| 徳大寺忻子 | |

| 久寿2年(1155年)に入内し、後白河天皇即位と共に従四位上女御となる。保元元年(1156年)、中宮に冊立。保元3年(1158年)、後白河天皇譲位。平治元年(1159年)、姝子内親王が二条天皇中宮に立后したのに伴い皇后宮。承安2年(1172年)、皇太后。承元3年(1209年)、76歳で崩御。『今鏡』は美貌であったと伝えるが、後白河天皇の寵愛は薄く子女もなかった。 |