<藤原氏>北家 道兼流

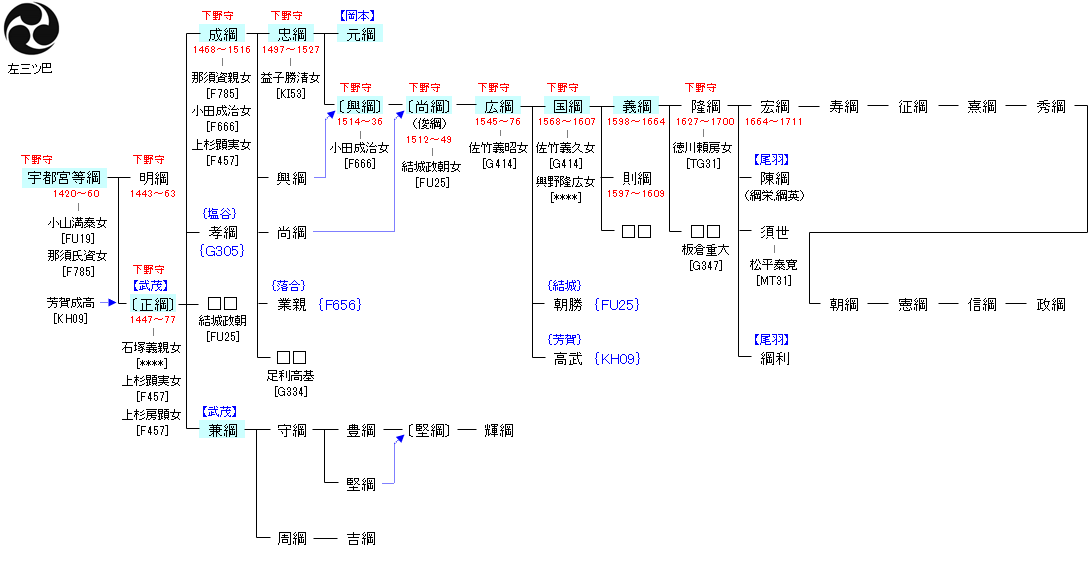

| F645:宇都宮泰綱 | 藤原師輔 ― 藤原道兼 ― 宇都宮宗円 ― 宇都宮泰綱 ― 宇都宮等綱 | F646:宇都宮等綱 | ● |

| リンク | {G305}{F656}{FU25}{KH09} |

| 宇都宮等綱 | 宇都宮(武茂)正綱 |

|---|---|

|

応永30年(1423年)8月、父の持綱が鎌倉公方足利持氏と対立した末に横死し、持氏に擁立された庶流と推定される宇都宮家綱(伊予守)に家督を奪われた[3]。藤鶴丸は宇都宮を脱出して諸国を流浪し、後に持氏と対立していた篠川公方足利満直の庇護下に入った。『満済准后日記』応永31年(1424年)3月3日条には藤鶴丸が室町幕府に使者を派遣したことが記されている。永享3年(1431年)に持氏と室町幕府6代将軍足利義教が一時和睦した際にも義教が藤鶴丸を宇都宮家の正当な当主とする態度を示している(『満済准后日記』永享3年4月10・13日条)。また、宇都宮家中も2つに分かれ、塩谷氏や芳賀氏は家綱を、武茂氏は藤鶴丸を支持していたと考えられている[4][5]。 永享7年(1435年)までに、持氏が、元服して等綱と名乗った藤鶴丸の宇都宮家継承を認めている(「鹿島神宮文書」371号鎌倉公方足利持氏御教書)。同年5月3日、鎌倉府の命により、塙信濃入道が鹿島社領である下野国大内荘内東田井郷に乱入し抄掠するのを止めさせた[6]。 その後、永享の乱で持氏が敗死したのを機に宇都宮に復帰し、続く結城合戦においては等綱は戦功を挙げ、結城方についた家綱が討ち死にした(『結城戦場記』)ため、等綱の地位がようやく安定した。しかし、持氏の子・足利成氏が鎌倉公方に復帰するとこれに従って江の島合戦で戦功を挙げる[7]。 享徳3年(1454年)、成氏が関東管領上杉憲忠を暗殺したために享徳の乱が勃発し、等綱のもとにも幕府から成氏討伐令が下されると、父の恨みを晴らすために一転して成氏討伐の兵を挙げて鎌倉から追放した。成氏の怒りは相当のもので、那須資持に対して等綱を批難する書状を送っている(『那須文書』所収(康正元年)5月1日・7月29日付那須資持宛足利成氏書状)。 康正元年(1455年)4月5日、上杉房顕に応じた[8]。同年11月7日、成氏の命により陸奥結城直朝が等綱を攻めた[9]。 康正2年(1456年)、古河公方となった成氏によって宇都宮城は包囲され、等綱は成氏軍の圧力と重臣の裏切りによって宇都宮城から追放され、家督を子の明綱に譲って出家隠棲する。その後、一時上洛して還俗したと推定[10]され、長禄2年(1458年)に奥州白河の結城直朝に保護された。 長禄4年(寛正元年)(1460年)3月1日、陸奥国白河で死去[11]。41歳。 子・明綱が跡を継いだ[11]。 |

文安4年(1447年)に誕生。通説では芳賀成高の子とされ、『下野国誌』所収「芳賀系図」などを始めとした多くの文献や古典がこれに基づき書かれている。一方で、近年宇都宮等綱の二男とする説も提唱されている[注釈 2][注釈 3]。 武茂氏・宇都宮氏の当主となる この頃の宇都宮氏の勢威は衰退しきっており、滅亡の危機に晒されていたが、小山氏当主小山持政の後見を受けていた。しかし、その代償として都賀郡や南部の宇都宮領を小山氏に譲渡することになった。また、当時は小山氏は最盛期を迎えており、持政に宇都宮家中を介入されたりもしていた[5]。 戦国期宇都宮家中の原型を成立 塩谷氏は文正元年(1466年)時点だと塩谷周防守(塩谷氏惣領)、塩谷安芸入道といった人物が活躍していたが宇都宮氏とは敵対的であり、次代の塩谷民部少輔の代には正綱に臣従している。以降、宇都宮氏と塩谷氏の関係が大きく変わっているため、塩谷民部少輔は塩谷周防守の子ではなく別の宇都宮氏流塩谷氏出身である可能性も指摘されている。正綱が塩谷民部少輔を取り立て、塩谷氏惣領の家督を継承させた[7]。『秋田塩谷系譜』に基づけば、塩谷民部少輔は塩谷隆綱である可能性があるが定かではない。 武茂氏は正綱自身が継いでいたが、後に子の兼綱[8]に武茂氏を継がせて武茂氏当主にさせている。また、宇都宮一族の壬生氏も壬生胤業の子に綱の一字を与え壬生綱重と名乗らせた[9]。ただし、これらのことは次代の宇都宮成綱が行った可能性もある。 上三川氏、今泉氏、横田氏、多功氏といった宇都宮一族は以前から宇都宮氏惣領に従順だった。 正綱が原型としての宇都宮家中を成立させ、次代の中興の祖・宇都宮成綱がそれを発展させて家臣団の再編が成し遂げられた。 享徳の乱 しかし、1470年頃になると成氏方は押されつつあり、厳しい状況になっていた。その際に重臣芳賀高益の献策により宇都宮氏は一時的に上杉方に寝返っている。 1476年、上杉方の長尾景春が反乱を起こした(長尾景春の乱)。 1477年正月には、翌年に行われる予定の宇都宮社社殿の式年遷宮に向けて日光山と宇都宮社の関係を説き描いた『日光山縁起』絵巻の転写などの準備をしていた[10]。 1477年、正綱は成氏に従い長尾景春の救援に向かったが、上野国の川曲の戦いで陣没した。さらに従軍していた宇都宮一族の横田綱親・保業・清業父子、今泉盛泰も討死し、紀党の棟梁益子唯正・延正父子も討死する等甚大な被害を受けた[11]。享年31。 宇都宮社社殿の式年遷宮は、翌年(1478年)に宇都宮氏17代当主となった成綱により無事行われた。 |

| 宇都宮成綱 | 宇都宮忠綱 |

|

戦国時代初期に、室町時代から続く度重なる内乱、戦乱で没落した下野宇都宮氏を立て直し、支配体制、家臣団を再編する。佐竹氏の中興の祖と呼ばれている佐竹義舜や蘆名氏の中興の祖蘆名盛高、那須氏や長沼氏、岩城氏など近隣の大名と争い大きく勢力を伸ばし、北関東最大の勢力にまで成長させ、下野宇都宮氏の最盛期を築き上げた。 |

明応6年(1497年)に下野国の戦国大名・宇都宮成綱の嫡男として、生まれる。弥三郎を名乗った。 永正の内訌 これらによって忠綱が生まれた頃には既に宇都宮家中と呼ばれる宇都宮一族とその家臣らから構成される家臣団が形成されていた。 宇都宮家中成立当初に力を持っていたのは芳賀氏であり、永正期には芳賀高勝が家中に強い影響力を有していた。 父・宇都宮成綱は室町時代の度重なる内乱で没落した下野宇都宮氏を立て直すために尽力し、積極的に勢力拡大していた。 永正期になると、永正3年(1506年)、古河公方足利政氏と息子の足利高基が家督を巡って対立する永正の乱が勃発。父・成綱は古河公方家の争いに介入し、勢力の拡大を図った。父・宇都宮成綱は婿である足利高基を支持。忠綱も義兄弟である高基を支持していたが、筆頭家老の芳賀高勝は古河公方足利政氏を支持。権力者二人の意見が相違したことによって、宇都宮家中は大混乱し、家中は二つに分裂した。 家督相続 この成綱の隠居と芳賀高勝による忠綱擁立の真相は、実は父・成綱による家中の完全掌握を狙った謀略の1つであった。 宇都宮錯乱 この間、忠綱は当主として何通か文書を発給しており、当主としての活動している。永正11年(1514年)には奥州伊達氏の伊達稙宗に佐竹氏・両那須氏へ攻撃するための連絡をとったりしていた。また、中には永正10年(1513年)に一向寺(現・宇都宮市西原)の諸公事等を免除した文書のように父・成綱の意思とは関係なく自らの意思で発給しているものもあった。 佐竹・岩城氏との争い この合戦の前に忠綱の近臣である永山忠好は佐八美濃守の祈念を謝しており、忠綱が佐八美濃守に栗ヶ島郷(現・高根沢町栗ヶ島)を寄進したことを述べている。 忠綱は宇都宮成綱の名代として出陣。17歳で総大将を任された。佐竹・岩城勢と那須口で対峙し、一戦している。那須氏は足利政氏を支持しており、佐竹氏と同盟関係を結んでいたためにここでの合戦は宇都宮勢にとって不利だった。ここで忠綱は敗北し、宇都宮に撤退。佐竹義舜・岩城由隆は撤退する忠綱に追撃をかけた。 下野国宇都宮竹林で両氏は再び対峙した。父・宇都宮成綱、同盟関係の結城氏の結城政朝・山川朝貞・水谷勝之などの援軍によって撃退に成功している。忠綱は、何とか勝利することができた。 縄釣の戦い 忠綱は父・成綱と出陣し、佐竹義舜・岩城由隆勢と下野国上那須庄浄法寺縄釣で対峙し、一戦した。結果は大勝で佐竹義舜・岩城由隆勢は撤退。宇都宮勢はそのまま追撃し、下野国武茂庄で一戦し勝利、さらには常陸国の月居まで侵攻して佐竹義舜・岩城由隆勢に壊滅的な被害を与えた。 近臣である永山忠好の文書から、この合戦で佐竹方の城や砦を多数落としたことが判明している[4]。 この合戦で足利政氏の敗北は決定的になり、足利高基は名実ともに古河公方となった。これによって高基の義父である宇都宮成綱や義兄弟である忠綱の権威も相対的に強化され、また、佐竹氏との覇権争いに勝利し、下野宇都宮氏は全盛期を迎えた。 宇都宮成綱没後 忠綱は叔父である塩谷孝綱、武茂兼綱の補佐を受けて父の遺志を継ぎ、下野宇都宮氏のさらなる躍進を狙った。笠間氏や奥州伊達氏などとの連絡も多く行っており、家中支配のさらなる強化も行っている。成綱が没した後も足利高基との関係は良好だった。また、統一那須氏の後継者争いにも介入したりなど勢力拡大に積極的だった。しかし、成綱が没したことによって同盟関係である結城政朝との関係が悪化し、不安定になってくる。 結城氏とは、父・宇都宮成綱の代に成綱が成綱の姉である玉隣慶珎大姉を結城政朝に嫁がせて、義兄弟の関係になり、強固な同盟関係を築いていた。 関係悪化の主な原因は室町時代の頃の下野国旧結城領を巡って両者の間に確執があったといわれている。また、忠綱は結城政朝の器量を恐れていたという。 大永の内訌 猿山合戦 また、『今宮祭祀禄』に大永3年(1523年)に祭礼の頭人である玉生右京助が勝山で討死している。勝山城を巡って興綱を擁立した家臣らと忠綱派による武力衝突があったことを示唆しており、また、翌年にも「乱ゆえ、御頭御座なく候」という記述があり、戦乱中だったことがわかる[7]。 河原田合戦 『皆川正中録』だけでなく、足利高基が猿山合戦後に宇都宮忠綱に送った文書にもこの合戦があったことを示唆する文があり、また、合戦となった場所の跡には、都賀町合戦場として名が残されてあるため、合戦そのものはあったが、内容はこの通りとは限らない[9]。 晩年 猿山合戦から1年後の大永4年(1524年)、忠綱派であった永山忠好は他国に亡命したが、その地でも佐八氏に忠綱が宇都宮城に帰れるように祈願している。猿山合戦での忠綱の敗北は、壬生綱房などの一部を除いた忠綱派の家臣団に深刻な影響を与えた。 系図には「鹿沼に退散し、以後和談。しこうして明年帰城」と記すものがあるが、大永4年(1524年)以降、忠綱の発給する文書が一通もないため、復位は実現しなかった[9]。 大永7年7月16日(1527年8月12日))に没した。享年31。壬生氏の壬生綱房が忠綱を見限り、興綱に内通して寝返った綱房の謀略によって暗殺されたともいう。 大永の内訌は戦国時代の宇都宮氏にとって大きな痛手となっており、成綱期で築いてきたものをすべて水の泡にしてしまった。大永の内訌や宇都宮尚綱の代に起こった天文の内訌が、戦国時代後期の宇都宮広綱や宇都宮国綱の代に悪い影響を与えてしまっている。 |

| 岡本元綱 | 宇都宮興綱 |

|

下野国には清党芳賀氏の庶流に岡本氏という氏族がいたが元綱とのどのような関わりがあったかは不明である。下野宇都宮氏第18代当主宇都宮忠綱の庶子であり、敵対する皆川氏への備えとして栃木県西方町付近に封ぜられ、赤壁城(真名古城とも呼ばれている)を築いた。のちに越後別府に移ったという。 |

宇都宮興綱の出自については、大きく三つの説に分かれる。 従来の説では、第16代当主宇都宮正綱の子で俊綱(尚綱)の父、享年61とされている(宇都宮正綱次男説)。下野国誌を始めとして、数多くの文献や古典は、これを通説として書かれている。 しかし、一方で宇都宮氏の系譜には忠綱・俊綱(尚綱)・興綱を兄弟とするものも存在している[3]。この宇都宮成綱三男説を裏付けるものとして1524年に古河公方足利高基から上総武田氏一族の長南三河守に充てた書状[4]に「宇都宮事、名代若輩故、しかゞゝ共無之様候之間」と記され、当時の当主であった忠綱に代わって“若輩の名代(当主代行)”が擁立されたことが判明する。忠綱が当主を追放されて以降、興綱以外の人物が擁立された事実を示す史料もないことから、当時の興綱が少年であったことを示している。また、最初は芳賀氏の養子となって同氏を継いでいたと言われているが、これについても否定的な説もある[5][6]。 但し、興綱については忠綱の子であるとする説(宇都宮忠綱子息説)もあり、それを裏付ける文献もいくつか存在[7]している。宇都宮成綱次男説あるいは宇都宮忠綱子息説の場合の興綱の享年は23である。 日光輪王寺の常行堂大過去帳には、興綱の享年が61と記されており、これに基づいて法要が行われていた事、さらに那須記等においても興綱を成綱の弟と明記[8]している事、秋田塩谷系譜では孝綱を四男と明記している事など、通説通り興綱を正綱の子とする証拠が多々あり、これら事情から宇都宮正綱次男説が未だ有力とされているが、興綱については、正綱、成綱、忠綱の誰の子とするかは、いずれも決定的な確証がなく未だに議論が絶えないのが実状である。 事績 旧来の系譜では、第16代当主宇都宮正綱の子で俊綱(尚綱)の父、享年62、と伝えられてきたが、宇都宮氏の系譜には忠綱・俊綱(尚綱)・興綱を兄弟とするものも存在していた(『群書系図部集』所収「宇都宮系図別本」・『系図纂要』所収「宇都宮系図」など)。この系譜を裏付けるものとして1524年に古河公方足利高基から上総武田氏一族の長南三河守に充てた書状に「宇都宮事、名代若輩故、しかゞゝ共無之様候之間」と記され、当時の当主であった忠綱に代わって“若輩の名代(当主代行)”が擁立されたことが判明する。忠綱が当主を追放されて以降、興綱以外の人物が擁立された事実を示す史料もないことから、当時の興綱が少年であったことを示している。また、最初は芳賀氏の養子となって同氏を継いでいたと言われているが、これについても否定的な説もある[3][4]。 |

| 宇都宮尚綱 | 宇都宮広綱 |

|

初め、僧となるために宇都宮氏ゆかりの慈心院(宇都宮二荒山神社の神宮寺)に入っていたが、天文年間初めに弟である宇都宮興綱が芳賀高経によって幽閉された後に還俗してその家督を継いで宇都宮氏20代当主となる。この頃になると宿老・壬生綱房の専横がさらに目立つようになる。天文8年(1539年)、結城氏・小山氏と結ぶ高経を壬生綱房とともに討ち、家中を掌握する。その後、尚綱は芳賀高照(高経の子)を追放して芳賀高定を送り込み、積極的な勢力拡大に乗り出したが、天文18年(1549年)9月17日、喜連川五月女坂の戦いにおいて、2千を率いて那須高資を攻めるが敗れて戦死した。那須軍の奇襲を受けて動揺する自軍を統制しようと前線に出たところを那須氏家臣鮎ヶ瀬実光に射抜かれて絶命したという。享年37。 |

天文14年(1545年)に誕生。戦国時代、下野国は伊勢信仰が流行しており、その影響を強く受けていたためか、幼名は伊勢寿丸である。 宇都宮氏滅亡の危機 当時、広綱は5歳という幼少であったため、家臣の芳賀高定に守られて宇都宮城を落ち延び、真岡城にて高定の補佐を受けて育つ。2年後の天文20年(1551年)、芳賀高定が謀略を駆使して父の仇である那須高資を殺害。弘治元年(1555年)には、高定が反抗的な家臣芳賀高照を真岡城へ誘い出して暗殺。さらに同年、宇都宮城を占領していた壬生綱房が急死したが、綱房の嫡子の壬生綱雄が新たに宇都宮城主になっている。この間も壬生氏による激しい侵攻が続いており、祖母井城、八ツ木城などが落とされている。その後、高定の尽力によって勢力を徐々に盛り返し、外交手腕によって北条氏康を味方につけ、弘治3年(1557年)、氏康の命で広綱・高定を支援するために佐竹義昭が5000騎の兵を連れて下野に出陣し、飛山城に在陣したという。芳賀高定の尽力によって宇都宮城は広綱の手に戻り、滅亡を回避することができた。 永禄元年(1558年)には越後上杉勢が下野に侵攻してきたが、家臣の多功長朝の奮闘によって撃退に成功している[1]。 上杉謙信との同盟 皆川俊宗の乱 元亀3年(1572年)1月14日の夜、上杉謙信との外交を任されていた宇都宮氏の筆頭重臣岡本宗慶が俊宗によって暗殺され、その翌日、宇都宮城は皆川氏によって占拠された。占拠されてから約1年間の間は皆川俊宗が宇都宮氏の主導権を握っており、俊宗は徐々に後北条氏寄りの立場を取るようになる。このために一時的だが、宇都宮氏は北条氏に屈した形となった。 元亀4年(1573年)には同盟国の佐竹義重らとともに、皆川氏討伐を行っている。 晩年 |

| 宇都宮国綱 | 宇都宮義綱 |

|

天正4年8月7日(1576年8月30日)、父・広綱の死とともに宇都宮氏22代目を継承する。しかし、年少であったことと父の死に付け込まれて、壬生氏や皆川氏などの国内の反対勢力が活発化したこともあり、後北条氏の侵攻がさらに激化することとなった。これに対し国綱は常陸国の佐竹氏や下総国の結城氏、甲斐国の武田勝頼[注釈 2]、さらには織田信長[注釈 3]や豊臣秀吉と手を結んで対抗する。 天正12年には沼尻の合戦に参戦し引き分けるも戦後処理において佐竹氏が離反していた梶原政景への対応を優先した結果、壬生氏や皆川氏が正式に離反、由良氏や横瀬氏が北条に下り佐野宗綱の戦死後佐野家は北条派になるなど情勢は悪化した。 翌天正13年には塩谷氏を援護した薄葉ヶ原の戦いにおいて那須氏に敗北し宇都宮城を支えるのが困難な状況となった。 結果、小田原征伐直前には、鹿沼城、真岡城、壬生城などの壬生氏・皆川氏関係である周辺諸城が全て北条に寝返っており、その結果国綱は拠点を平城の宇都宮城から山城の多気城に移さざるを得ない状況にまで追い詰められ、施策としては秀吉の出陣を願い防戦するのみとなっていた[注釈 4]。 天正18年(1590年)の秀吉の小田原征伐に参陣、石田三成の指揮した忍城攻撃などに参加し、下野国18万石の所領を安堵された[注釈 5]。 その後は秀吉に従い、九戸政実の乱や文禄の役にも参陣している。また、秀吉の力を背景に家中の統制を強め[注釈 6]、文禄3年(1594年)には豊臣姓を下賜された。 しかし慶長2年10月13日(1597年11月22日)、突如として秀吉の命により改易された。これには諸説あるが、『宇都宮興廃記』によれば、国綱には継嗣が無かったため、五奉行である浅野長政の三男・長重[注釈 7]を養子として迎えようとしたが、国綱の弟である芳賀高武がこれに猛反対し、縁組を進めていた国綱側近の今泉高光を殺害してしまった。長政がそれを恨みに思ったため、その讒言により改易されたとしている。傍証として、慶長2年10月7日の佐竹義宣から父・義重に宛てた書状がある。そこには、宇都宮氏を与力大名とし、姻戚関係もある佐竹氏にも改易命令が出されたが石田三成の取りなしによって免れたことや、「上洛して一刻も早く秀吉に挨拶すべきだが、浅野弾正の検使が宇都宮領の調査に向かっているので、それに覚られないように密かに上洛するように」という三成から指示を受けたことが書かれている。このことからも、宇都宮氏の改易に浅野長政の関与があったことが窺える。他に、太閤検地に際して結果が秀吉が安堵した18万石ではなくその倍以上であった、という石高詐称によるもの[2]という説[注釈 8]もある。更に国綱と今泉ら側近が進めてきた家中の統制強化に長年にわたって宇都宮氏の実権を握ってきた門閥重臣を代表する芳賀氏が反発し、門閥対側近による合戦に至ったことが原因とする説もある[3]。 その後、国綱は宇都宮を追放されて備前国の宇喜多秀家の下に預けられた。秀吉から「朝鮮での戦功次第では再興を許す」との言を受け、宇都宮氏を再興すべく慶長の役にも参陣し、順天城の戦いで武功を立てた(『宇都宮高麗帰陣物語』)。しかし、秀吉の死により再興はかなわなかった[注釈 9]。 帰国後の動向として伊勢神宮にお家再興の願文をあげる一方、その直後に徳川家康の誘いを受けて大坂城西の丸にいた家康に仕官したことが明らかになっている[4][注釈 10]。しかし、関ヶ原の戦いで石田三成に仕えていた弟の芳賀高武と関東で反徳川活動を続けていた同じく弟の結城朝勝が西軍方についてしまったために、恐らく東軍方についたであろう国綱は家名再興を果たすことができなかった[6]。 その後、諸国を流浪し、慶長12年(1607年)に江戸浅草の石浜で失意のうちに病死したと言われている。享年40。 息子の義綱は成人後、水戸藩士となった。国綱の妻・小少将は徳川和子の乳母となり、和子入内に従って上京した |

下野国の大名であった父の国綱は、豊臣秀吉の命により突如改易され備前国の宇喜多秀家預かりとなった。その後、秀吉から「朝鮮での戦功次第では再興を許す」との言を受け、宇都宮氏を再興すべく慶長の役にも参陣したが、秀吉の死により再興はかなわなかった。諸国を流浪の末に江戸浅草の石浜で病死した。 義綱は、成人したのちの寛永年間に召しだされ、水戸藩家臣となり、高家格百人扶持を賜った。家督は隆綱が継ぎ、1,000石を賜り、子孫は明治維新まで水戸藩に仕えた。 |

| 武茂兼綱 | |

|

宇都宮正綱の子として誕生。父・正綱は断絶していた武茂氏の名跡を継ぎ、武茂太郎と称して武茂氏を再興したが、寛正4年11月13日(1463年11月23日)、宇都宮明綱が没すると下野宇都宮氏を継いだために、再び武茂氏は断絶する。 その後、長兄・成綱の命によって兼綱は武茂氏の養子となり、武茂氏を再興する。この頃の武茂氏と宇都宮氏は成綱が宇都宮氏の家督を継いだ時に対立しており、関係が良くなかった。兼綱の武茂氏継承は正綱以降、断絶している武茂氏を再興させるだけでなく、関係が悪化していた一門を再び取り込むという意味で重要であった。また、これによって手薄だった北の守りを整えるという宇都宮氏当主・成綱の思惑も成功した。しかし、その後成綱に対して不満を抱いた兼綱が反乱を起こしていることが確認できる[注釈 2]。反乱の具体的な時期は不明であるが、初代古河公方・足利成氏が白河結城氏の一門である小峯氏に成綱と兼綱の和解の仲介を依頼した書状[2]や、成綱方について兼綱と戦った宇都宮氏家臣の簗右京亮に対する感状[3]が伝えられており、古河公方が武茂氏の反乱に対して宇都宮氏を擁護していたことが分かる[4]。 その後、勢力を着実に拡大させている常陸国の佐竹氏と争った。また、兼綱の代に武茂城は修復整備された。 明応8年(1499年)には、乾徳寺[注釈 3]の開基となり、武茂氏の菩提寺とした。 |

|