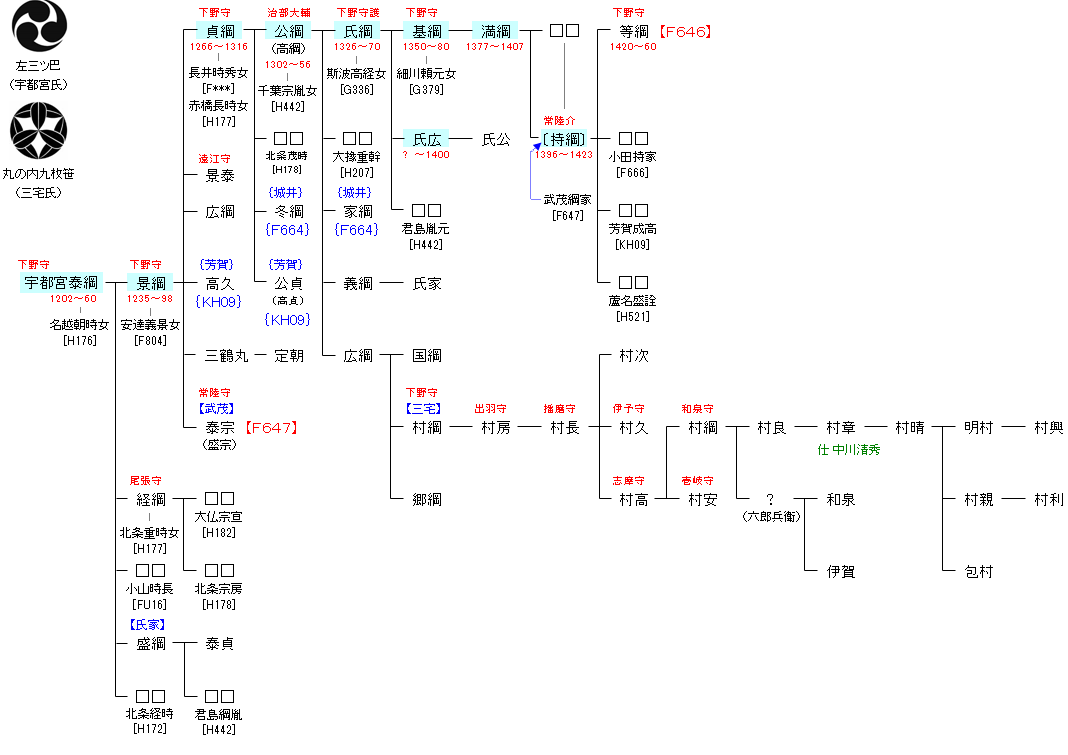

<藤原氏>北家 道兼流

| F644:宇都宮宗円 | 藤原師輔 ― 藤原道兼 ― 宇都宮宗円 ― 宇都宮泰綱 | F645:宇都宮泰綱 |

| リンク | F646・F647・{KH09}{F664}{G305}{KI53} |

| 宇都宮泰綱 | 宇都宮景綱 |

|---|---|

|

暦仁元年(1238年)、将軍・九条頼経に仕えて上洛し下野守に叙任された。泰綱が『吾妻鏡』に登場する寛喜2年(1230年)頃の官職の記述が従五位下相当の修理亮となっているから、下野守に任ぜられる前の1230年頃には既に従五位下の官位を余されており、その官位のまま下野守に任ぜられたものと推定される。その後、仁治2年(1241年)に下野守を満了した折には従五位上に昇進したとされる。寛元元年(1243年)、幕府評定衆の一人に任じられた後は、没するまでその職に在り続け幕政で重きを成した。建長元年(1249年)頃には幕府内職位として美濃の守護職も与えられている。一方、官位の方も寛元4年(1246年)に正五位下に昇進したようであるが、その後については不詳である。文応元年(1260年)11月1日、父・頼綱の後を追うように59歳にて京都で死去した。 |

建長4年(1252年)4月、宗尊親王の近習として仕える。正嘉元年(1257年)には御格子番、弘長3年(1263年)には御鞠奉行に任じられるなど、宗尊親王から重用された。その後も下野守に叙任され、引付衆や評定衆に任じられるなどして、幕政の中でも重きを成した。弘安6年(1283年)には御成敗式目に基づき宇都宮家式条(宇都宮家弘安式条)を制定した。 |

| 宇都宮貞綱 | 宇都宮公綱 |

|

興禅寺を開基したことで知られる。弘安4年(1281年)の元寇の弘安の役では執権・北条時宗の命を受けて山陽、山陰の6万もの御家人を率いて総大将として九州に出陣した。その功績により戦後、引付衆の一人に任じられた。 |

楠木正成に坂東一の弓取りと評され恐れられるほどの武勇を誇ったといわれている。楠木正成との戦いは、宇都宮氏を中心とした東国武士の武勇を示すものとして名高い。 |

| 宇都宮氏綱 | 宇都宮基綱 |

| 父が南朝側に仕えたのに対し、氏綱は北畠顕家が上洛途上で鎌倉を攻撃したとき、顕家から離反して足利尊氏の家臣として仕えた。尊氏から偏諱の授与を受けて「氏綱」と名乗ったのもこの頃とされる。そして尊氏の下で武功を挙げたため、観応の擾乱で足利直義方についた上杉憲顕が剥奪された上野・越後両国の守護職を与えられ、鎌倉公方・足利基氏の家臣として仕えた。薩埵山体制の一翼を担うが、基氏の信任が厚かった上杉憲顕が赦免されると、憲顕が上野・越後守護職の返還を求め、氏綱がこれを拒むと基氏の怒りを買ってその追討を受け、正平17年/貞治元年(1362年)には守護職を剥奪された。基氏死後の正平23年/応安元年(1368年)、これに不満を覚えていた氏綱は武蔵国の武蔵平一揆に乗じて反乱を起こしたが、今度は基氏の子・足利氏満の追討を受けて降伏した。一命こそ助けられたが、失意のうちに建徳元/応安3年(1370年)7月5日に紀州に出陣中に45歳で病死した。 |

父が仕えていた初代鎌倉公方・足利基氏から偏諱を賜り、基綱と名乗る。しかし、のちに父は上野・越後両国の守護職をめぐる問題で基氏と対立、討伐を受けて職を剥奪された。基氏の死後もその子・足利氏満と対立して反乱を起こすが、その追討を受けて降伏、子である基綱・氏広兄弟も含め、以後は氏満に臣従するようになる。それからまもない建徳元/応安3年(1370年)に父が病没し、これを受けて家督を継いだ。 |

| 宇都宮氏広 | 宇都宮満綱 |

|

宇都宮氏綱の次男として生まれる。元服して氏広と名乗る。建徳元/応安3年(1370年)の父の死以降、兄の基綱とともに氏満に臣従し、台頭しつつあった下野守護・小山義政の牽制・鎮圧にあたっていた。しかし、天授6年/康暦2年(1380年)、氏満にその討伐を命じられ出陣した基綱が、逆に裳原の戦いで義政に敗れて戦死してしまった。基綱の跡はその子の満綱が継いだが、まだ幼少であったため、叔父である氏広が補佐および当主の職務を代行していたものと思われる。 |

天授6年/康暦2年(1380年)、父が裳原の戦いで小山義政に敗れ戦死し、家督を継承した。とは言え、まだ幼少であったため、初めは叔父の氏広が補佐役として当主の職務を代行していたものと思われる。正確な時期は分かっていないが、やがては元服し、第2代鎌倉公方・足利氏満より偏諱の授与を受けて満綱と名乗る。家督継承時に勃発した小山義政の乱の後、下野国守護職は結城氏のものとなっていたが、応永6年(1399年)には、前年に就任したばかりの第3代鎌倉公方足利満兼(氏満の子)から結城氏や小山氏などとともに関東八屋形に任じられている。なお、翌応永7年(1400年)には鎌倉公方と対立した叔父の氏広が反乱(栗原郡三迫の戦い)を起こしているが、満綱がこれに加担した形跡はみられない。応永12年(1405年)、宇都宮城下の下河原に長楽寺を建立した。長楽寺は既に廃寺となっているが、満綱が造立した本尊は「汗かき阿弥陀」として宇都宮市一向寺に現存し、国の重要文化財に指定されている。男子がなく、後継には一族の武茂氏から持綱を婿養子を迎えた。応永14年(1407年)10月3日、鎌倉で32歳で病没。 |

| 宇都宮持綱 | |

| 下野国の宇都宮氏第13代当主。武茂綱家の3男で12代当主・宇都宮満綱の婿養子。下野宇都宮氏の一族、武茂氏の出身。応永14年(1407年)に急逝した宇都宮氏本家の満綱に男子がいなかったため、その養子となり家督を継承した。鎌倉公方・足利持氏に臣従してその偏諱を受けて持綱と名乗る。上杉禅秀の乱では関東の諸将が上杉方につき一族にも呼応の動きがある中で、室町幕府の討伐軍に協力して乱を鎮圧、その功によって上総国守護,京都扶持衆に任じられるなど幕府に重用されたが、持氏より那須郡三依郷を長沼義秀に譲って欲しいと懇願された時に拒否したことなどから持氏に警戒されるようになり、のち小栗満重の乱に荷担したとして討伐を受けた。持綱は反鎌倉府の活動を命じる幕府からの御内書を受けていたとみられている。応永30年(1423年)8月9日、一族の塩谷教綱によって殺害された。塩谷氏・芳賀氏ら、家中の親鎌倉府派による離反があったとみられている。 |