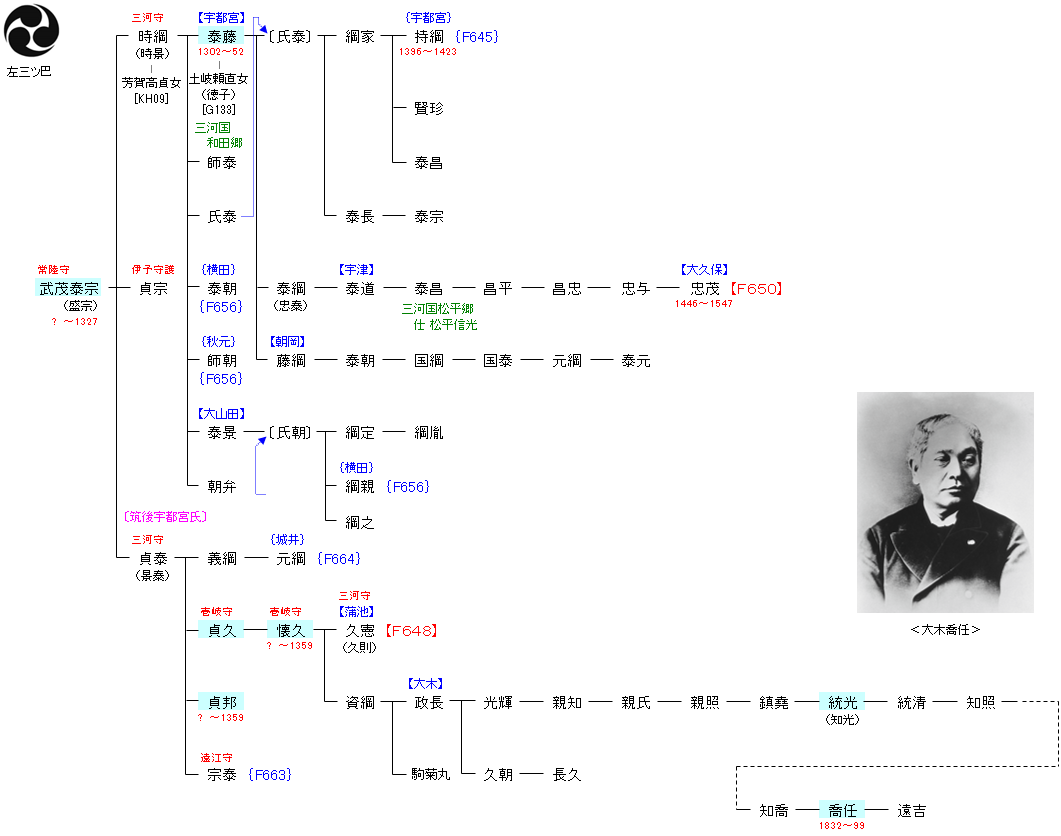

<藤原氏>北家 道兼流

| F645:宇都宮泰綱 | 藤原師輔 ― 藤原道兼 ― 宇都宮宗円 ― 宇都宮泰綱 ― 武茂泰宗 | F647:武茂泰宗 |

| リンク | F648・F650・{F645}{F656}{F663}{F664} |

| 武茂泰宗 | 武茂泰藤 |

|---|---|

| 宇都宮貞綱が元寇の際、執権・北条時宗の命を受け、蒙古討伐軍総大将として九州に下った時に同行し、筑後国山門郡瀬高の大木城を拠点とした。瀬高には、藤原氏北家閑院流の三条家から分かれた徳大寺家の荘園があり、宇都宮泰宗は荘官としてその管理とも関わっていた。 | 大久保氏の遠祖。乾元元年(1302年)、武茂時綱の子として下野国宇都宮に生まれる。氏を宇都宮に戻し、左近将監と称す。新田義貞の重臣。妻は美濃国里見城城主の土岐伊予守頼直の娘・徳子。建武2年(1335年)、脇屋義助に属して京都の山崎において、足利尊氏と戦って敗北した。翌建武3年(1336年)、新田義貞に従って越前国に逃れており、再び足利方の高師泰らと戦っている。その後、延元3年(1338年)8月17日に新田義貞が越前国藤島で戦死すると、義貞の首を持ちながら各地を転々と彷徨った後、その首を葬ってから出家、法華宗に帰依して美濃将監、宇都宮入道蓮常と号した。三河国上和田郷の妙国寺前に移り住んだ。正平7年(1352年)、51歳で病没した。 |

| 宇都宮貞久 | 宇都宮貞邦 |

| 豊前は同族の宇都宮宗房以来の豊前宇都宮氏の本拠地であり、南北朝時代、豊前宇都宮氏は北朝方に属したが、貞久は弟の貞邦と共に南朝方に属し、肥後国八代に移り、征西府の懐良親王直属の軍団の武将となる。筑後川の戦いで弟の貞邦と子の懐久が討ち死にするなどした後、孫の宇都宮久憲は筑後国に移り、同地に土着すべく下筑後(筑後南部)の嵯峨源氏の蒲池氏の名跡と遺領を継いだ。 | 父の貞泰は伊予国から南朝の懐良親王と共に豊前国に移り、仲津郡に住す。豊前は北朝方の豊前宇都宮氏の勢力地であったため、貞泰の死後、貞邦は兄・貞久と南朝方の菊池氏の肥後国八代に移る。懐良親王の親衛軍の武将として、筑後川の戦いに兄の貞久,甥の懐久と共に出陣し討ち死にした。 |

| 宇都宮懐久 | 大木統光 |

|

伊予国から南朝の懐良親王と共に豊前国仲津に移った宇都宮貞泰の子の貞久と弟の貞邦は、同族の豊前宇都宮氏が、北朝方であったため、懐良親王と南朝方の菊池氏の本拠地の肥後国八代に移る。貞久の嫡子の懐久も同行。 |

大木氏は、筑後宇都宮氏の蒲池久憲の弟である宇都宮資綱の子の大木政長にはじまる。大木統光は政長の子孫で、蒲池鎮漣の母親の貞心院は田尻鑑種の姉だったが、大木統光の母は鑑種の妹であり、統光は鎮漣とは従兄弟になる。名を俊光,知光とも。「統」の字は大友義統からの偏諱。 |

| 大木喬任 | |

|

藩校の弘道館で学び、1850年(嘉永3年)、副島種臣らと共に枝吉神陽の義祭同盟結成に参加。後に江藤新平や大隈重信らも加わり藩論を尊皇攘夷へと導くことを図るが果たせなかった。 |