<藤原氏>北家 道兼流

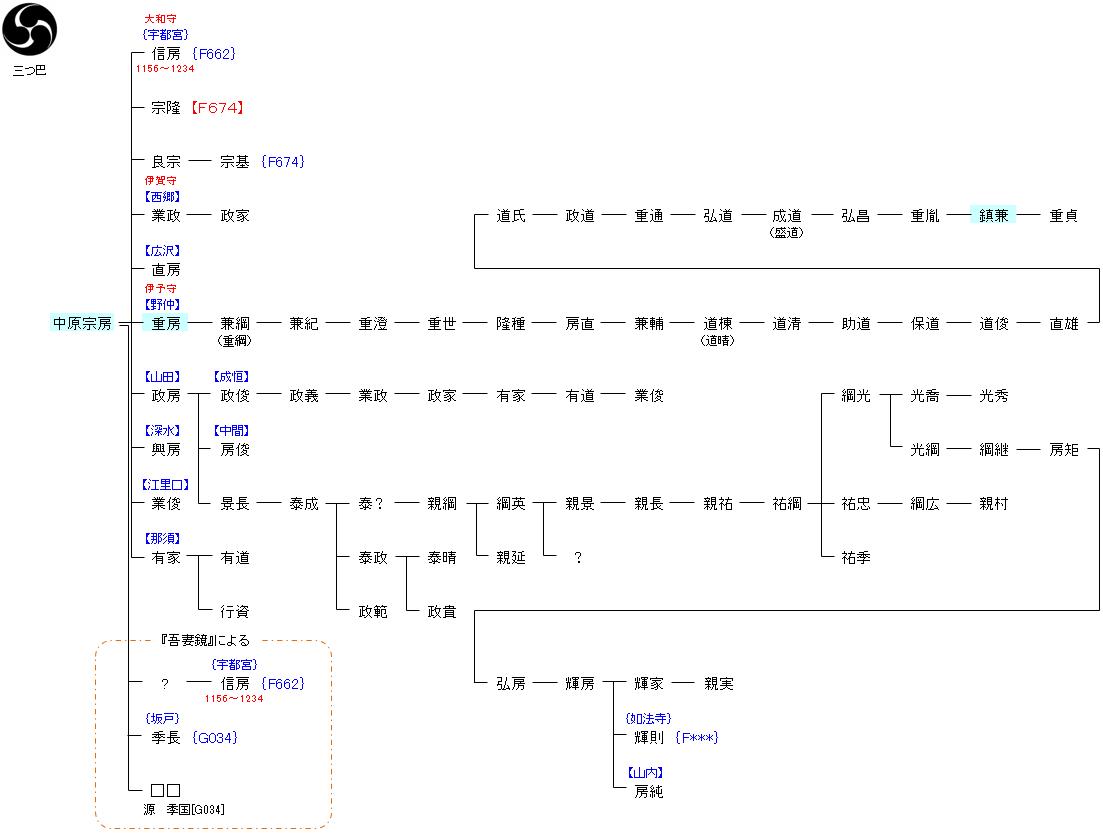

| F644:宇都宮宗円 | 藤原師輔 ― 藤原道兼 ― 宇都宮宗円 ― 中原宗房 | F673:中原宗房 |

| リンク | F674・{F662}{G034} |

| 中原宗房 | 野仲重房 |

|---|---|

|

豊前宇都宮氏の祖とされる。系図類では中原宗房と宇都宮信房は親子とされているが、信房が資料等に登場するまでに約50年ほどの年代差があるため『吾妻鏡』では孫子としている。宗房には坂戸源氏の源季範の養子となった源季長、源季範の子である源季国に嫁いだ女子、下野宇都宮氏の宇都宮朝綱とほぼ同世代で宇都宮信房の父である名前不詳の男子といった3人の子がいた。 |

建久6年(1195年)、豊前国下毛郡野仲郷に入り、はじめ城井荘に尾屋敷城 (筑久江城)を築き、同9年、 津民荘に長岩城を築いて住し、その子孫が野仲を称した。 野仲氏からは、内尾,友枝,三尾母,野依 ,犬丸等の庶家が生まれという。しかし、伝存する史料に野仲氏が登場するのは、鎌倉時代後半の文永以降の史料で、その活動は断片的にしか知ることができない。 |

| 野仲鎮兼 | |

|

弘治3年(1557年)、大内義長が毛利元就に滅ぼされると、野仲鎮兼は大友氏に反旗を翻して長岩城に籠城した。しかし、大友義鎮に攻められ降伏した。その後、薩摩の島津氏が勢力を拡大し、島津氏も逐われた伊東氏が大友宗麟を頼った。結果として日向は島津氏が支配するところとなり、事態を重くみた大友宗麟は天正6年(1578年)4月、日向へ攻め入った。大友氏は耳川の合戦に敗れ、隆盛を極めた大友氏には衰退の陰が大きく被うようになったのである。その後、豊前の諸氏は大友氏を離脱し、天正7年(1579年)、野仲鎮兼は軍を発し下毛郡を制圧した。 |