<藤原氏>北家 秀郷流

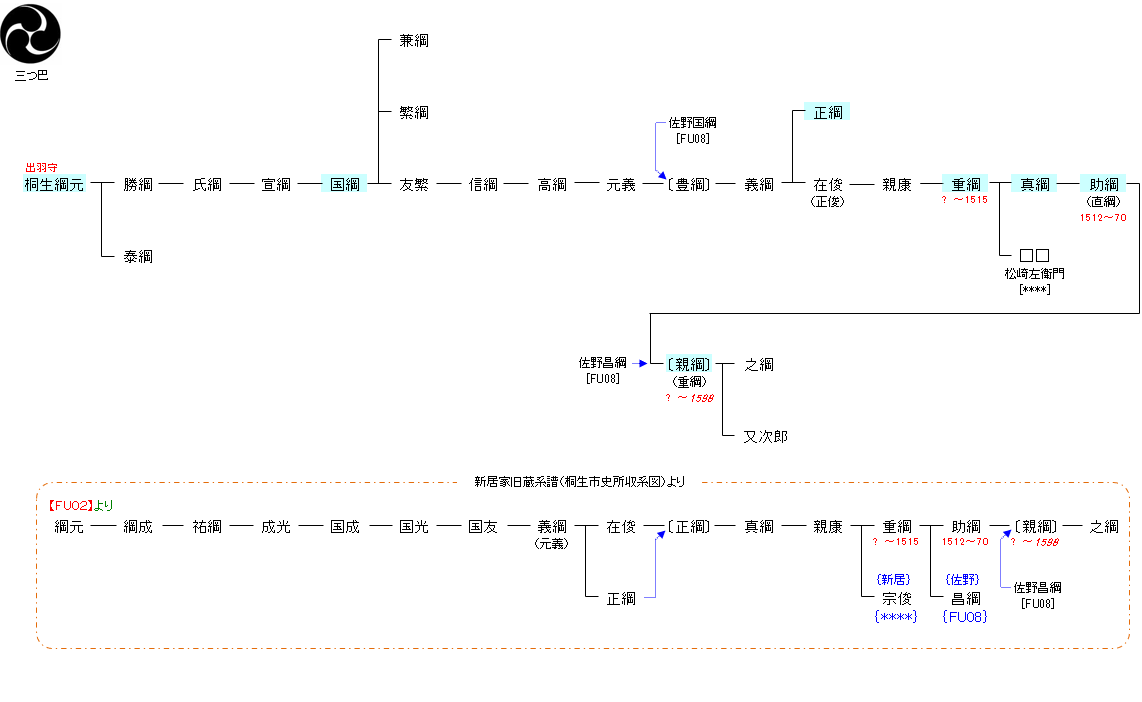

| FU03:足利俊綱 | 藤原秀郷 ― 藤原千常 ― 藤原兼光 ― 足利成行 ― 足利俊綱 ― 桐生綱元 | FU04:桐生綱元 |

| リンク | {FU08} |

| 桐生綱元 | 桐生国綱 |

|---|---|

|

桐生氏は藤原氏秀郷流足利氏の流れで、足利忠綱の弟・綱元を祖にするといわれる。桐生氏の系図は数種類のものが伝わっており、いずれもその出自を秀郷流藤原氏としていることは諸本一致している。それらの系図類は桧杓山城を築いた桐生国綱を中興とする「佐野氏流」と、正平4年/貞和5年(1349年)の利根川合戦において足利尊氏より軍忠状を賜った桐生又六郎入道行阿を中興とする「新居氏系図」に大別される。 |

桐生氏の動向が明らかになるのは南北朝の内乱期で、正平5年/観応元年(1350年)、桧杓山に本城を築いたと伝えられる国綱からである。国綱は居城を定めると、円山の南麓より浅間山の西麓山まで水路を開いて、渡良瀬川と桐生川を結び要害堀として、桐生氏発展の基礎を築いた。そして、家臣の谷直綱に命じて高津戸城主・山田則之を滅ぼし、高津戸を支配下においた。 |

| 桐生正綱 | 桐生重綱 |

| 「結城合戦」と呼ばれる争乱で、桐生氏は幕府方に加わり、桐生正綱の弟・正俊(在俊)が兵を率いて参陣した。永享12年(1440年)の穂積原の合戦に正俊は負傷し、一族郎党にも負傷者を出す活躍を示し、戦後、正綱は大将の上杉清方から感状を受けている。 | 桐生氏が急激に躍進をみせるのは、正綱から3代目の重綱の時代である。渡良瀬川上流の黒川山中・小倉鹿田までを領有するようになった重綱は、五蘭田城を攻め松崎左衛門を降し、娘婿として配下に加えた。この松崎左衛門は、永正7年(1510年)の権現山の戦いに重綱の名代として出陣して戦死した。ついで、重綱は園田成光を攻撃し小倉鹿田の地を奪ったが、成光を応援する横瀬国繁との戦いとなり桐生勢は敗れたようだ。重綱は永正12年(1515年)に行われた荒戸野の鷹狩りにおいて落馬し死去したという。 |

| 桐生真綱 | 桐生助綱 |

| 重綱のあとは真綱が継ぎ、真綱は古河公方足利政氏に属した。真綱の代になると、小田原を本拠とする新興の北条氏が勢力を拡大し、世の中は戦国時代の様相を濃くしていた。そのようななかの大永2年(1522年)、真綱は利根川の南、須賀の戦いにおいて讃岐六郎太郎を討ち取ったが、弟の新居三郎次郎が負傷している。 |

天文元年(1531年)には仁田山赤萩地方を回復、さらに無位無官で浪人として諸国を放浪した有能な里見上総介入道勝弘(新田氏一族、実堯の末裔とする)を仁田山赤萩城の主として取り立てた。 |

| 桐生親綱 | |

|

永禄13年(1570年)に養父である助綱が死去すると、親綱が桐生氏の家督を継いだ。親綱は古くからの重臣の谷右京や大屋勘解由左衛門などを無視して、実家である佐野氏からの後見役の荒井主税之助,茂木右馬之丞,山越出羽守,津府子形部の4人に仕置を任せ、これまでの桐生氏の諸法度を廃止し、新法を行って暴政を領内に敷いたため、将士民心は離反した。 |