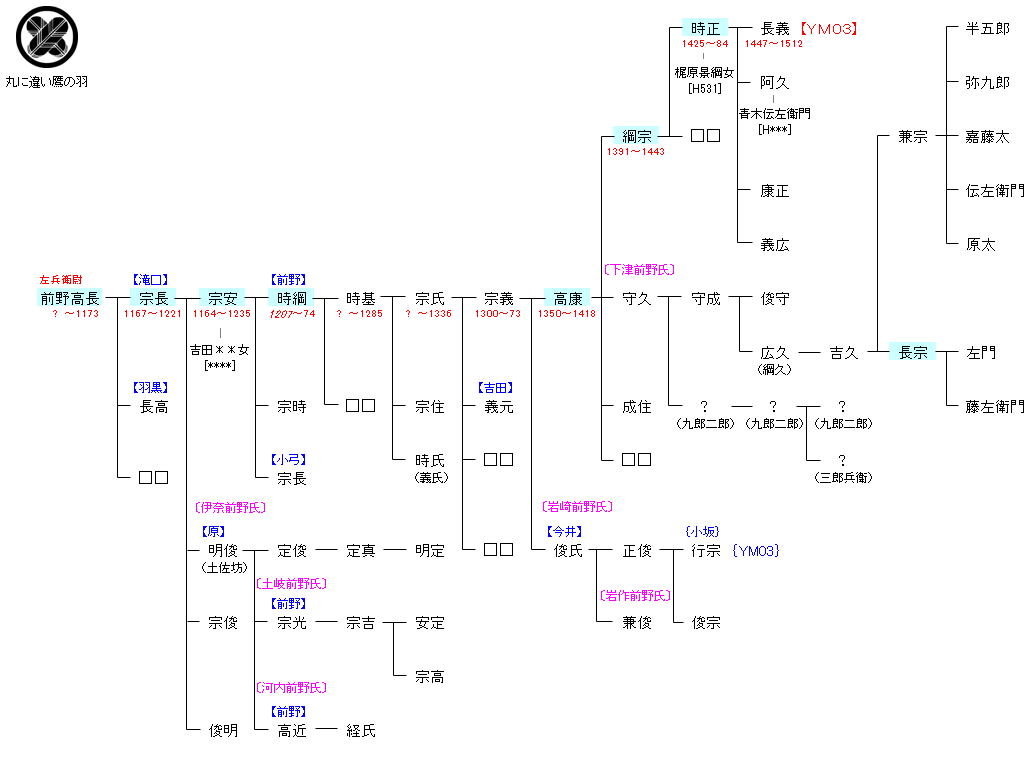

<皇孫系氏族>桓武天皇後裔

| YM01:良岑安世 | 良岑安世 ― 前野高長 | YM02:前野高長 |

| リンク | YM03 |

| 前野高長 | 瀧口宗長 |

|---|---|

|

良岑高成の子として平安時代後期に尾張国丹羽郡で生まれる。はじめ良岑高長もしくは立木田高長と名乗る。兄である良岑高義は丹羽長秀などの氏族である児玉丹羽氏を後裔に持つ。妹は平忠盛側室で平忠度の母である。 |

初名は前野小二郎。元服して前野右馬入道宗長を名乗る。尾州小弓荘の荘主となった。 |

| 瀧口宗安 | 前野時綱 |

|

当時の良岑氏流前野氏の当主前野(滝口)宗長の嫡男として長寛2年(1164年)に生まれる。父の宗長は平忠度の従兄弟となり、由縁を求めて一族とともに京都へ移る。父の宗長と共に平忠盛・忠度親子に仕え、京都御所(当時は土御門東洞院御所)の北門警護を任される武士へと出世し、帝から滝口姓を勅許蒙る。 |

建永2年(1207年)、前野家当主で滝口武者の滝口宗安の嫡男として生まれる。前野三郎兵衛尉時綱を名乗った。 |

| 前野高康 | 前野綱宗 |

|

右京職に所属したが、職員の階級は明確に分かっていない。 |

初め下津城主織田敏広に仕え、前野村九十五貫文先祖代々の領地を安堵される。美濃国への出陣命令が出た際は、弟である前野守久などを連れて美濃斎藤氏との合戦にたびたび参加した。後に岩倉城主・織田寛広の家臣となる。 |

| 前野時正 | 前野長宗 |

|

父の綱宗の主君である織田敏広が上洛する際には、綱宗の代理として上洛のお供をしたという。 |

下津前野氏の前野吉久の次男として前野村に生まれる。下津前野氏は、宗家9代・綱宗の弟の守久から始まる分家で、その名の通り下津に住したことに由来する。織田伊勢守家に仕え、その滅亡後は織田弾正忠家の織田信長の旗下となった。兄の前野兼宗は信長に従って永禄4年(1561年)8月の三河国梅ヶ坪城攻めで討死した。長宗は下津ではなく一族本拠の前野村八屋敷の東曲輪に住し、宗家14代・前野長康に仕えた。 |