|

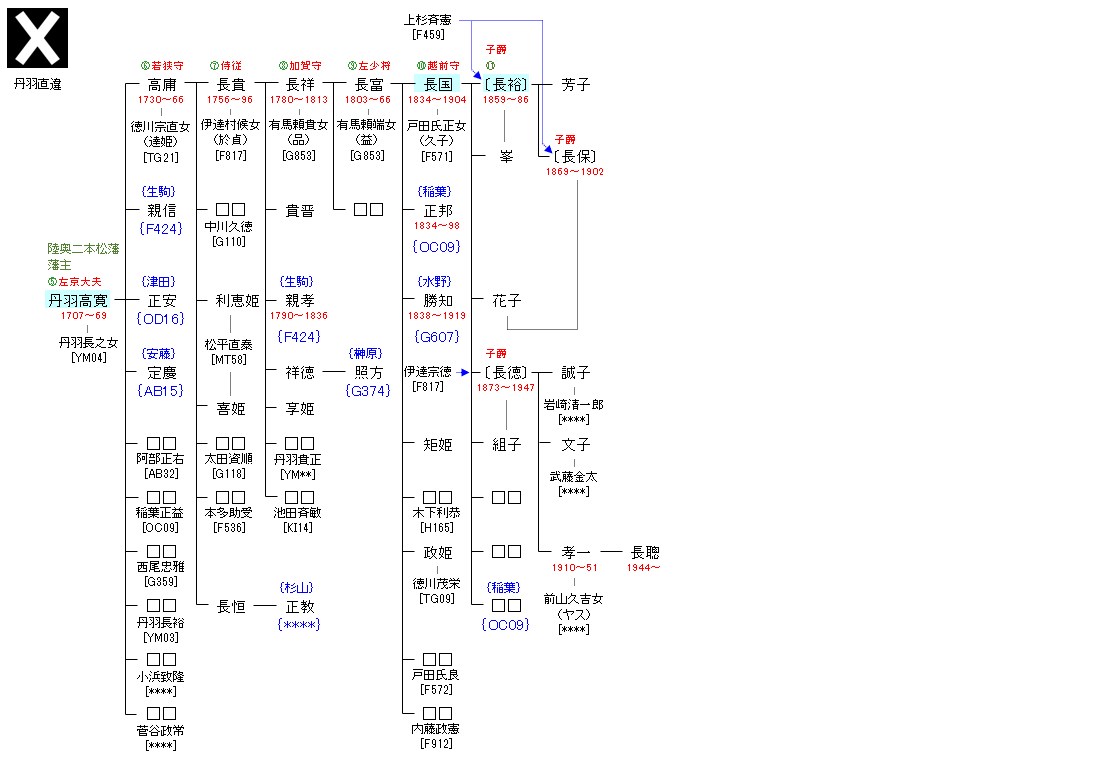

享保7年(1722年)3月28日、旗本・丹羽長道の嫡子として、第8代将軍・徳川吉宗に初御目見する。享保13年(1728年)6月25日、先代藩主・丹羽秀延の死により、末期養子として家督を継いだ。同年7月1日、改めて徳川吉宗に御目見する。同年9月7日、従五位下左京大夫に叙任する。享保15年6月23日、陸奥国伊達郡・信夫郡の幕領5万石を預けられる。享保19年12月18日、従四位下に昇進する。寛保2年(1742年)11月17日、預かり地を幕府に返還する。

老臣の丹羽忠亮と共に綱紀粛正と文武の奨励に取り組み、儒者の桂山彩厳の推挙により、岩井田昨非を召抱える。

延享2年(1745年)5月9日に病気のため隠居し、長男・高庸に家督を譲った。隠居後、豁如と号する。明和6年(1769年)に死去。

|

天保5年(1834年)4月14日、二本松藩9代藩主・丹羽長富の6男として誕生。幼名は保蔵。

弘化3年(1846年)12月18日、従五位下越前守に叙任する。弘化4年12月16日、従四位下に昇進する。安政5年(1858年)10月11日、父・長冨の隠居により家督を継いだ。同年12月16日、侍従に任官する。文久3年(1863年)10月25日、上洛し参内する。元治元年(1864年)4月9日、幕府から京都警備を命じられる。同年、従四位上に昇進する。慶応元年(1865年)9月5日、幕府から冬期の京都の警備を命じられる。

慶応4年(1868年)、二本松藩は奥羽越列藩同盟に加わり、官軍である新政府軍と戦ったが、各地で敗戦した。7月29日、二本松城は陥落した(二本松の戦い)。藩主・長国は米沢藩に逃れた。9月10日、二本松藩は新政府に降伏し長国は謹慎を命じられた。10月23日、東京の前橋藩邸に移される。12月7日、新政府から隠居を命じられた。また、領地10万700石のうち5万700石を没収された。なお、家督は養子・長裕が継いだ。

明治2年9月28日(1869年11月1日)、謹慎を解かれた。明治35年(1902年)5月3日、養孫にあたる長保の死去により、家督を再び相続して子爵を襲爵した。なお、長保は長裕の実弟であった。明治37年(1904年)1月15日に死去。享年71(満69歳没)。跡を養子の長徳が継いだ。

二本松藩藩主を務めた丹羽氏の墓所は、菩提寺の大隣寺(福島県二本松市)と青山墓地の丹羽家墓所に分かれており、長国の墓は青山墓地にあったが、2024年(令和6年)に大隣寺に新たに整備される丹羽家墓所に移設してまとめられることになった。

|