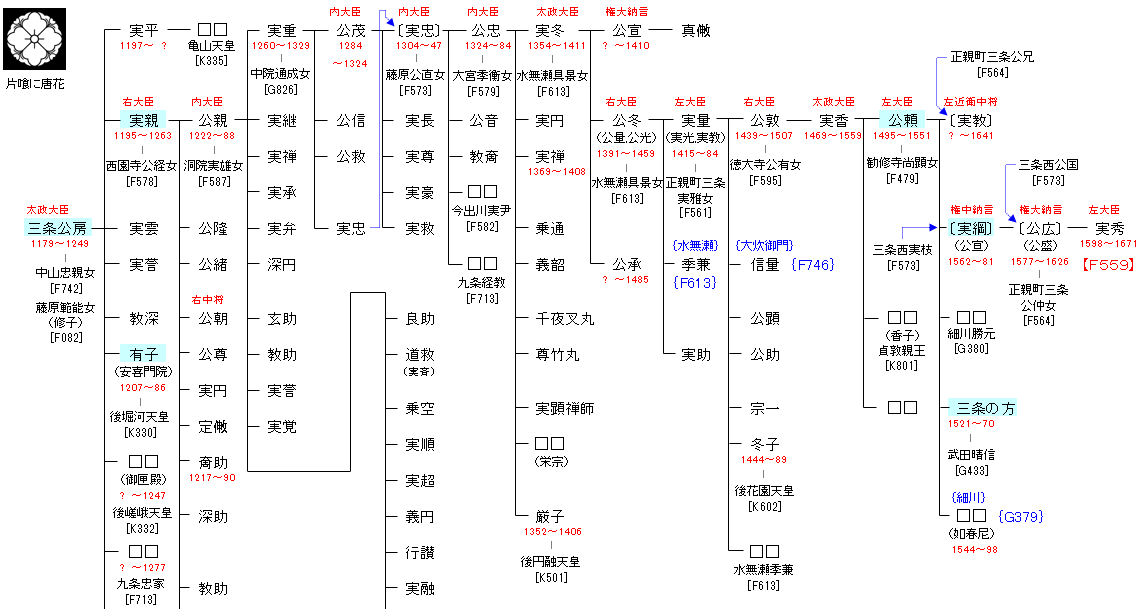

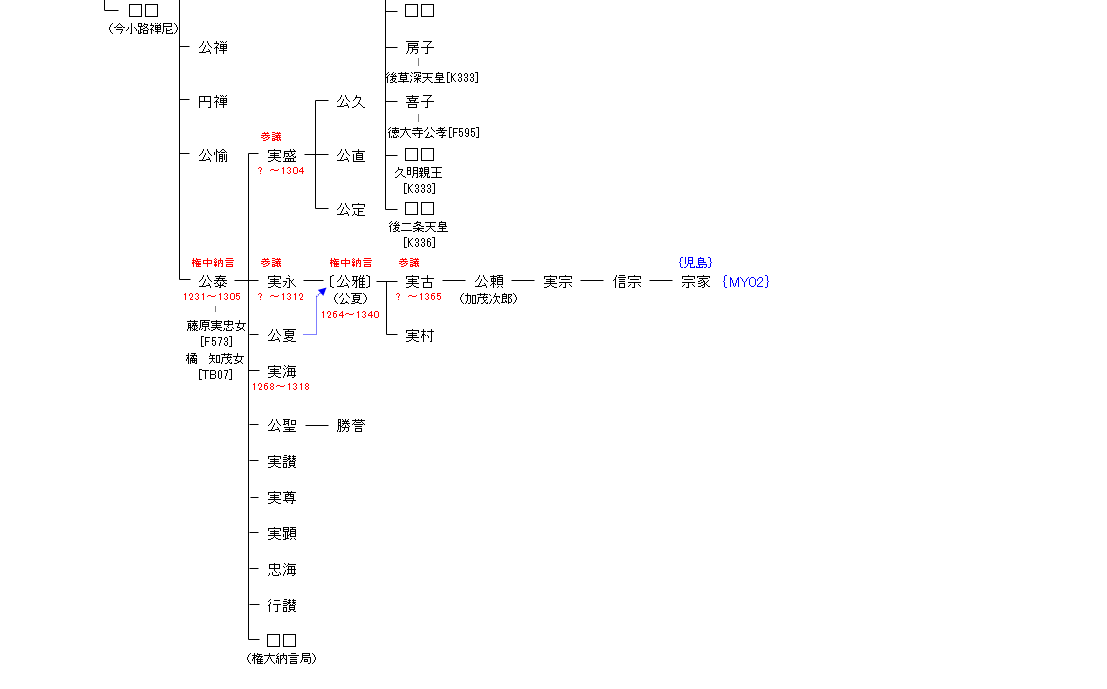

<藤原氏>北家 閑院流

| F553:三条実行 | 藤原公季 ― 藤原公実 ― 三条実行 ― 三条公房 | F558:三条公房 |

| リンク | F559・{F613}{F746}{G379}{MY02} |

| 三条公房 | 三条実親 |

|---|---|

|

鎌倉時代初期から前期にかけての公卿。浄土寺相国と呼ばれ、三条家が清華家となる基礎を築いた。 |

白川、又は後三条と号す。建久10年(1199年)従五位下に叙せられる。元久2年(1205年)には右近衛少将に任ぜられる。承元2年12月(1209年1月)に右近衛中将に転じ、承元5年(1211年)従三位に叙せられ公卿に列した。建暦2年(1212年)越前権守を兼ね、建保2年(1214年)正三位に進む。建保5年(1217年)土佐権守を兼任。建保7年(1219年)権中納言に任ぜられ、中宮権大夫を兼帯、承久2年(1220年)従二位に叙せられる。承久4年(1222年)正二位に昇叙。元仁元年12月(1225年2月)には中納言に転じ、元仁2年12月(1226年1月)さらに大納言に任ぜられた。しかし、貞永元年(1232年)10月より籠居している。 |

| 三条有子 | 三条公頼 |

|

鎌倉時代の後堀河天皇の皇后。三条后。女院号は安喜門院。 |

三条家は、転法輪三条家とも呼ばれる。家風は信仰心が篤く質素倹約を旨としたという。しかし他の公家同様、戦国時代に入ってからの生活はかなり苦しくなっていったようである。 |

| 三条実綱 | 三条の方 |

|

官位は正三位・権中納言、贈右大臣。主に106代・正親町天皇の代に朝廷に仕えた。三条家の分家である正親町三条家の分家・三条西家の三条西実枝の子として誕生。母は内大臣正親町三条公兄の娘。 |

本名は不詳。一般には三条の方,三条夫人などと称される。 |