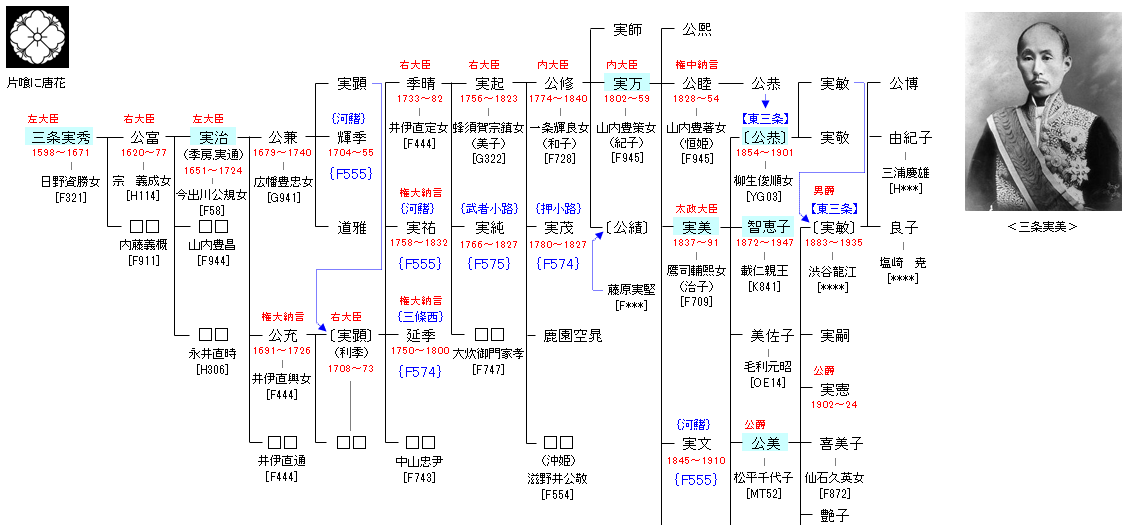

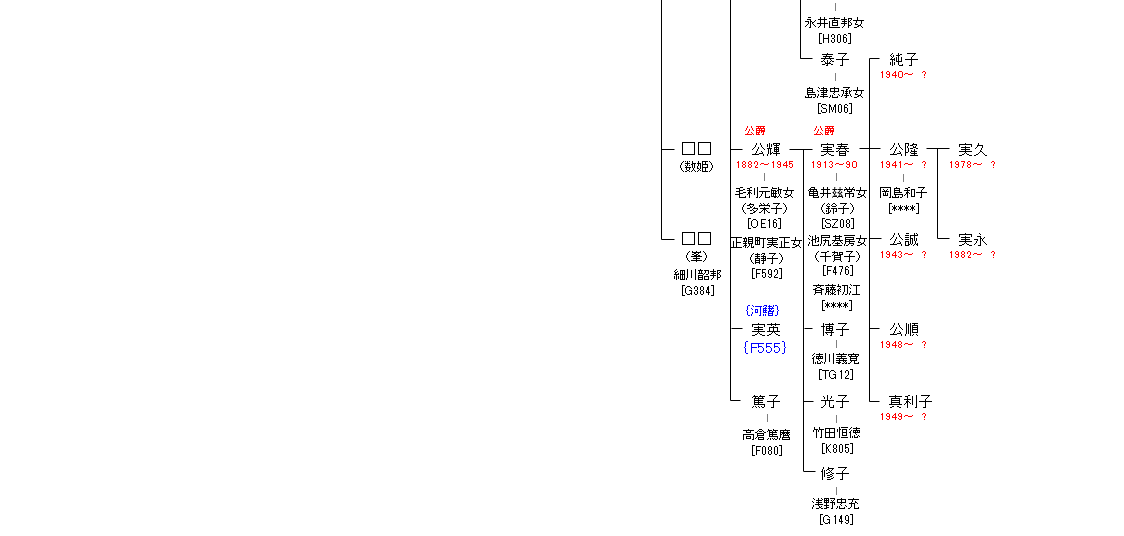

<藤原氏>北家 閑院流

| F558:三条公房 | 藤原公季 ― 藤原公実 ― 三条実行 ― 三条公房 ― 三条実秀 | F559:三条実秀 | ● |

| リンク | {F555}{F574}{F575} |

| 三条実秀 | 三条実治 |

|---|---|

|

三条家20代当主。108代・後陽成天皇から111代・後西天皇までの4代に亘って仕えた。 |

明暦元年(1655年)に叙爵。清華家三条家の当主として速いスピードで昇進し、寛文8年(1668年)には従三位となり公卿に列している。権中納言,権大納言,神宮伝奏,踏歌節会外弁などを歴任。天和3年(1683年)には霊元天皇中宮・鷹司房子の中宮大夫となり、貞享2年(1685年)には右近衛大将を兼務。貞享4年(1687年)に中宮大夫を辞した。元禄6年(1693年)に内大臣に就任したが、同年のうちに右近衛大将と内大臣を辞職。さらに宝永元年(1704年)には右大臣となったが、やはりすぐに辞職している。宝永2年(1705年)に従一位を授与された。正徳5年(1715年)に左大臣となったが、やはりすぐに辞職。享保9年(1724年)に薨去。享年75。 |

| 三条実万 | 三条実美 |

|

1811年(文化11年)、従三位に叙され公卿となる。1824年(文政7年)に権大納言に任じられる。1831年(天保2年)、議奏となる。1848年(嘉永元年)には武家伝奏となり、たびたび江戸に下って対米政策について江戸幕府と交渉した。1857年(安政4年)内大臣となるが、1859年(安政5年)には日米修好通商条約への勅許を巡り関白・九条尚忠と対立して、3月7日には左大臣・近衛忠煕とともに参内停止を命じられる。これに激怒した孝明天皇によって2日後に右大臣・鷹司輔煕と権大納言・二条斉敬を勅使として近衛・三条両邸に派遣して両名に参内の勅命を下した。これは長年朝廷の全権を握っていた摂関家が勅使となり、政治的に非力であった清華家出身の三条を出仕させるという公家社会始まって以来の出来事として衝撃を与えた。 |

安政元年(1854年)、次兄の公睦の早世により家を継いだ。安政の大獄で処分された父・実万と同じく尊皇攘夷派の公家として、文久2年(1862年)に勅使の1人として江戸へ赴き、14代将軍の徳川家茂に攘夷を督促し、この年、国事御用掛となった。長州藩と密接な関係を持ち、姉小路公知と共に尊皇攘夷激派の公卿として幕府に攘夷決行を求め、孝明天皇の大和行幸を企画した。 |

| 東三条公恭 | 三条智恵子 |

|

嘉永6年12月18日(1854年1月16日)に三条公睦の次男として誕生するが、生後まもなく父が早世。乳児であったことに加え、母の身分が低かったことにより、三条家は叔父の実美が嗣ぎ、公恭はその養嗣子となった。 |

明治24年(1891年)、閑院宮載仁親王と結婚する。載仁親王との間には篤仁王,恭子女王(安藤信昭夫人)、茂子女王(黒田長礼夫人),季子女王,春仁王,寛子女王,華子女王(華頂博信夫人、後に戸田豊太郎夫人)の2男5女が生まれた。 |

| 三条公美 | |

|

1882年(明治15年)に分家して華族に列せられ、1884年(明治17年)7月8日、男爵を叙爵。1886年(明治19年)8月、東三条と改姓。同年10月16日、従兄弟・三条公恭が廃嫡されたことに伴い本家三条家に復籍し三条に改姓した。 |