<藤原氏>北家 秀郷流

| FU01:藤原兼光 | 藤原秀郷 ― 藤原千常 ― 藤原兼光 ― 足利成行 | FU02:足利成行 |

| リンク | FU03・FU05 |

| 足利成綱 | 足利家綱 |

|---|---|

|

彼の事項は『吾妻鏡』にも詳しくは記されていない。ただ、父の成行が亡くなると、一族から養子の家綱を迎えて、その後を継いだと、記録に認めてあることから、父より先立って早世したと思われる。 |

足利郡司で相撲人としても有名だった足利成綱の子として生まれるが、成綱が早世してしまい、祖父・足利成行の養子となる。家綱が成人するまでは一族の足利行国が藤姓足利氏の当主を代行したが、その後は家綱が藤姓足利氏の当主となった。そして、亡き父同様、家綱もまた相撲人として広く知られるようになり、その怪力と大柄な体格は、以降の子孫にも代々継承されていく。 |

| 園田成光 | 園田秀政 |

|

16世紀はじめ、園田成光は桐生城主・桐生重綱に攻められ、小倉鹿田の地を奪われた。園田氏の勢力では桐生氏に及ばず、成光は太田金山城主の横瀬国繁に応援を依頼して遺恨を晴らそうとした。国繁は園田氏と桐生氏とは系譜的に同族関係でもあり、同姓の好みをもって和睦を進めたが重綱は聞かず、却って兵を起して園田氏を討とうとした。成光の嫡子・秀光は横瀬国繁に援軍を求めると、一族を指揮して防戦につとめた。桐生勢は国繁に敗れて退去し、園田氏は危機を脱するとともに倉鹿田の地を回復したのである。 |

天正2年(1574年)、右京亮秀政は由良成繁に属して谷山の合戦において上杉輝虎方として活躍、秀政の子・秀重は由良国繁と小田原北条氏との合戦において功名をたてた。その後、国繁は後北条氏に転じ、天正12年(1584年)、弟の長尾顕長とともに小田原に囚われの身となった。そして、天正18年(1590年)の小田原の陣において、国繁と顕長は後北条方として行動した。その結果、小田原開城後に国繁は所領を没収され、園田氏もともに所領を失い没落の憂き目となった。 |

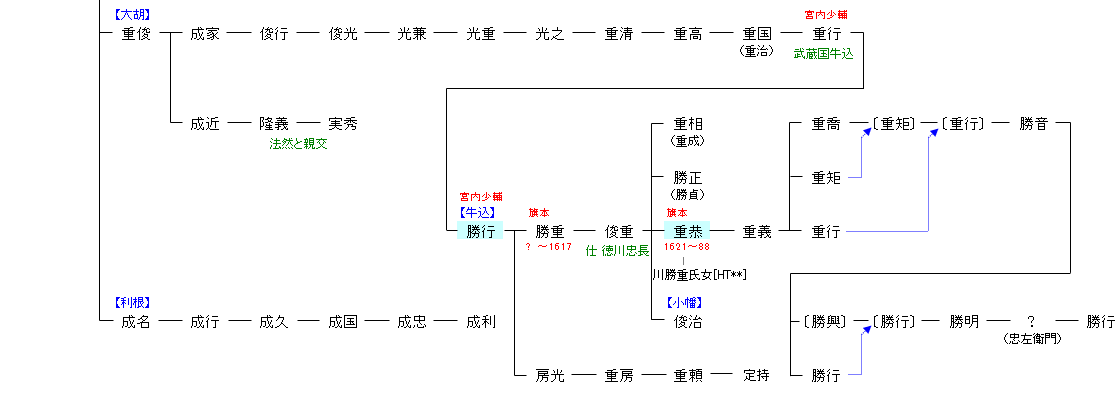

| 牛込勝行 | 牛込重恭 |

|

牛込氏は大胡成家からの系譜を『寛政譜』などで伝えているが、鎌倉時代など中世にみえる大胡一族の名とは全く異なるため、『大胡町誌』では、牛込氏の伝えていた先祖を尊卑分脈の系譜(大胡重俊~成家まで)に繋げただけではないかとしている。 |

重忝は父・俊重がまだ徳川忠長に仕えていた元和7年(1621年)に生まれた。元服した後は、20余年間、書院番を務めていた。寛文3年(1663年)、42歳の時、ようやく目付に任命された。寛文11年(1671年)5月、50歳の時に長崎奉行を命じられ、着任する。 |