小泉城跡(片桐城跡)

こいずみじょうあと(かたぎりじょうあと)(Koizumi [Katagiri] Castle Ruins)

【C-NR084】探訪日:2025/9.7

![]() 奈良県北葛城郡上牧町下牧2丁目12-2

奈良県北葛城郡上牧町下牧2丁目12-2

【MAP】

〔駐車場所〕

![]()

片桐城,小泉陣屋とも呼ばれている。小泉陣屋時代は小泉藩の藩庁でもあった。築城年は定かではないが、室町時代の15世紀前半には、存在していたと考えられる。小泉氏はもともと興福寺衆徒で1443(嘉吉3)年には、小泉重弘が大乗院門跡・経覚とともに筒井氏と戦った。1455(康正元)年に筒井氏が没落すると、古市氏,豊田氏,秋篠氏,尾崎氏,鷹山奥氏の国人らが勢力を拡大し、小泉氏とともに4年間、興福寺衆徒についた。その後長い間、筒井氏と対立していく。

1459(長禄3)年、『大条院寺社雑事記』によると、筒井順永軍が「小泉館」を攻めて小泉重栄,小泉今力丸ら多くが切腹したとされている。筒井城と同様、城郭化された「館」であったという。1475(文明7)年にも落城し、筒井氏は奈良の郷民を動員し破却させ、筒井城の柱にしたと伝わっている。

天文年間(1532~55年)には、小泉秀元は、これまで反目していた筒井順昭の姪を娶って、筒井氏の重臣と活躍し、軍功によって1万4千石が与えられた。その後、小泉氏は史料には記載されないようになる。筒井定次が伊賀国に移封になると、小泉秀元とその一族も共に従ったとされる。

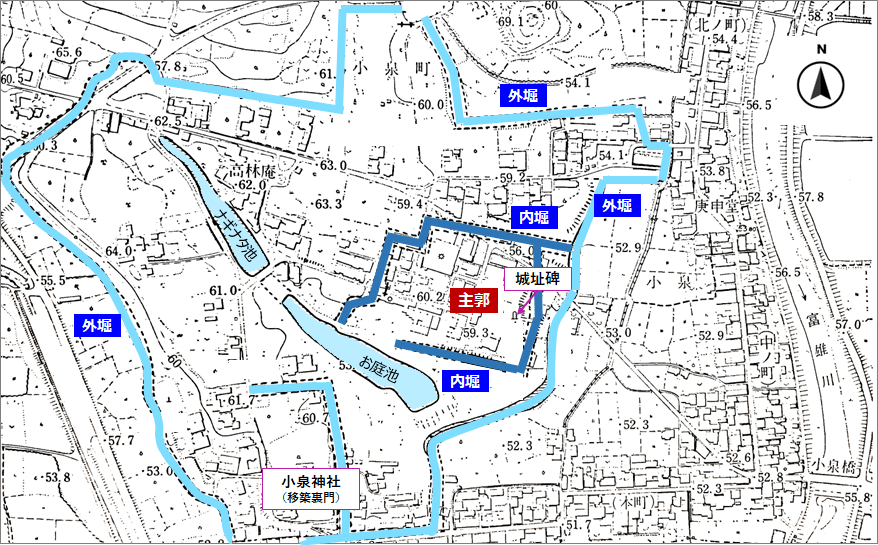

その後、豊臣秀長が大和国を治めるが、その家臣・羽田長門が小泉の地に4万石で入った。この時に現在もあるナギナタ池,お庭池を含む外堀を造ったといわれ、小泉氏の館跡を拡大したと考えられる。

1601(慶長6)年、豊臣秀吉に仕えていた片桐且元の弟・片桐貞隆が小泉城を含め1万5千石で大名の列に加わった。関ヶ原の戦い後には小泉城から大坂城の近くにある茨木城に移って豊臣氏を補佐していた。

そして、大坂の陣が終わると、片桐貞隆は今度は徳川家康より1万6400石に加増され、1623(元和9)年、再び小泉城に戻り小泉陣屋として大きく改修した。片桐氏は初代・貞隆から12代・貞篤まで代々、小泉の地を離れることなく明治維新を迎えている。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)