坂本城跡

さかもとじょうあと (Sakamoto Castle Ruins)

【C-SG029】探訪日:2016/10/15・2019/7/23

![]() 滋賀県大津市下阪本3丁目2

滋賀県大津市下阪本3丁目2

【MAP】

〔駐車場所〕

![]()

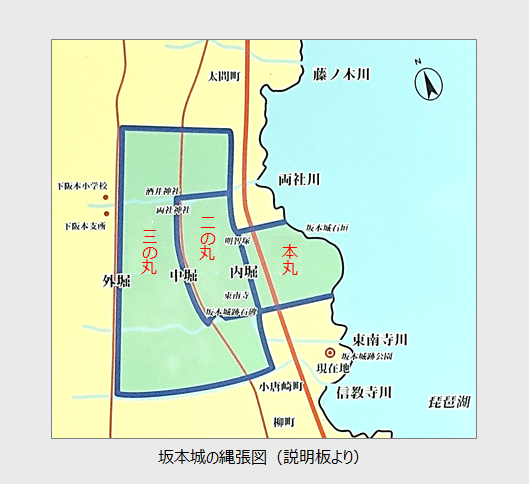

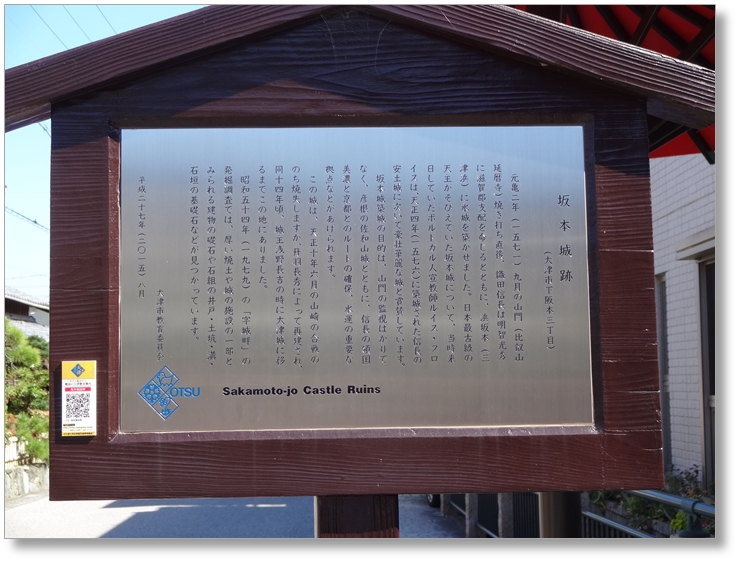

1571(元亀2)年、比叡山焼き討ちの後、明智光秀に近江国滋賀郡が与えられ、織田信長の命によって京と比叡山の抑えとして築城された。宣教師ルイス・フロイスの著書『日本史』では、安土城に次ぐ天下第二の城と評されるほどの城であった。西側には比叡山の山脈があり、東側は琵琶湖に面していることから天然の要害の地であった。城内には琵琶湖の水を引き入れており、城内から直接船に乗り込み、そのまま安土城に向かうことができたようである。すなわち、城郭の建物が湖水に接した水城形式の城であったと思われる。また、大天主,小天主で構成される高層の天主を中心に城と内堀で囲まれた主郭があり、その西側に中堀で囲まれた曲輪、さらにそれを取り巻くように外堀で囲まれた曲輪があったと考えられている。

光秀は坂本城を拠点に近江国平定を目指し、さらに丹波国を手中に収めると、1580(天正8)年には亀山城の城主となったが、坂本城もそのまま城主となっていた。

1582(天正10)年6月2日、光秀は本能寺にて信長を自害させ、次いで二条城を攻城し信忠を自害させたが(本能寺の変)、6月13日山崎の戦いで敗れ、坂本城を目指す途中に山城国の小栗栖周辺で百姓らに襲われ死去したと言われている。一方、安土城の城主となっていた明智秀満も14日未明には坂本城に移ってきたが、羽柴秀吉方の堀秀政が城を囲む中、その夜、光秀の妻子と自分の妻を刺殺し、自ら腹を切り煙硝に火を放って自害したとされる。

その後、丹羽長秀が再建し城主となった。賤ヶ岳の戦いでは軍事上の基地として使用され、後に杉原家次,浅野長政が城主となっている。

1586(天正14)年、秀吉が比叡山復興を許可し監視の必要性が薄くなったことと、築城中の大坂城と東海道や北国を結ぶ上で大津の地が重要となったため、浅野長政に大津城を築城させたことで坂本城は廃城になった。資材は大津城築城に使用されている。なお、西教寺の山門は坂本城の城門を移築したものと伝えられ、境内には明智氏一族の墓がある。

|

【史跡規模】

|

【指 定】 【国 宝】 【国重文】 |

| 関連時代 | 戦国時代 |

|---|---|

| 関連年号 | 1571年・1580年・1582年・1586年 |

| 関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 |

|---|---|---|---|---|---|

| 明智光秀 | G141 | 明智秀満 | G141 | 織田信長 | OD04 |

| 堀 秀政 | F823 | 丹羽長秀 | YM04 | 杉原家次 | H163 |

| 浅野長政 | G148 |

![]()

![]()

![]() ※本サイトの写真は転用可です(ダウンロードすると、より鮮明に見えます)

※本サイトの写真は転用可です(ダウンロードすると、より鮮明に見えます)

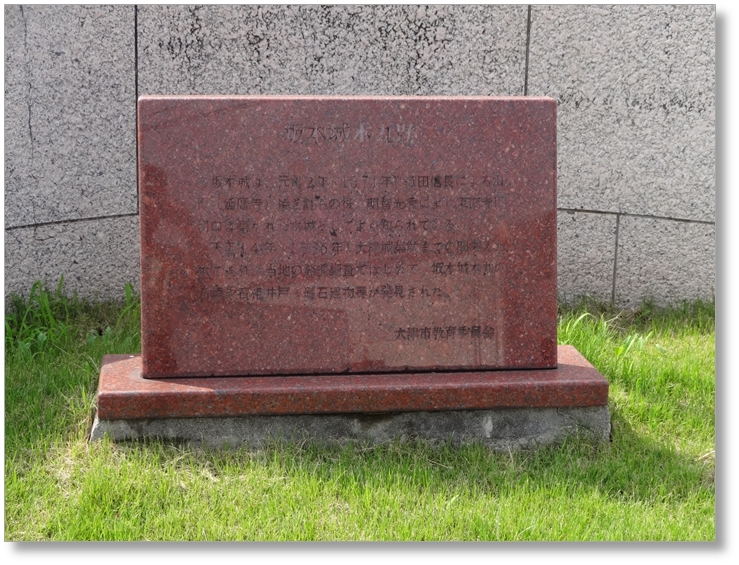

▲城址碑

▲

▲明智光秀像

▲

▲本丸跡

▲

▲本丸跡

▲

▲

▲

▲

▲

▲もう一つの城址碑(本丸跡に近い)

▲

▲【おまけ】本丸跡で出会った巨大スッポン(全長30cm)

▲