海石榴市跡

つばいちあと(Tsubaichi Ruins)

【Z-NR005】探訪日:1993/9.25・2017/9.3・2025/3.30

![]() 奈良県桜井市金屋536

奈良県桜井市金屋536

【MAP】

〔駐車場所〕

![]()

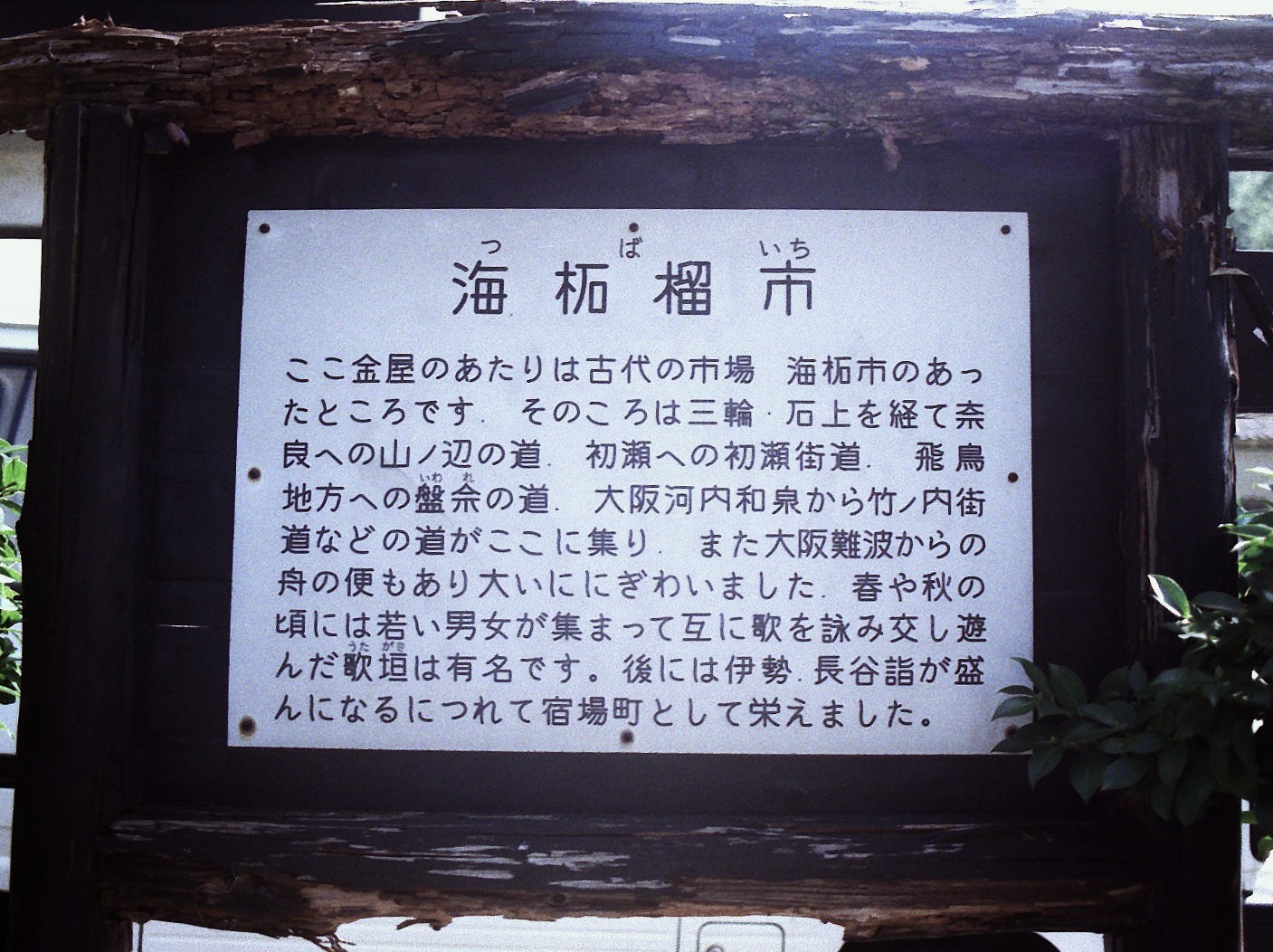

かつて大和国にあった古代の市の跡。平安時代以降は宿場となった。椿市,都波岐市の表記もあり、読みも「つばきいち」から「つばいいち」を経て「つばいち」へと転訛した。

付近は飛鳥時代から、初瀬川,寺川の舟運と東西に横大路,初瀬街道,伊勢街道、南北に上ツ道,阿部山田道,山辺の道などが交わる交通の要衝であったゆえ、海柘榴市は小墾田宮など都の玄関口でもあり、物品の交換や商いをする市機能のほか、刑を処する晒場や歌垣を行う場でもあった。都が平安京に遷都したのちも長谷寺参詣の宿場としても繁栄した。物部麁鹿火の娘・影姫をめぐる小長谷若雀命(のちの武烈天皇)と平群鮪の歌合戦の場としても知られている。

現在の桜井市金屋あたりに比定されているが、所在地が移動したとする説もある。『日本書紀』推古16年(608年)8月条に「隋の使者・裴世清が難波津から小墾田宮に入った。その日に飾りつけた馬75匹を派遣して海石榴市の衢で迎えた」とあるが、上陸地点が小墾田宮から遠く行き過ぎ、不自然であるとする見方がある。金屋から南西方向の磐余の地、西に向かう横大路と東に向かう初瀬街道、北に向かう上ツ道と南に向かう安倍山田道といった古代の官道が交わる辺り(すぐ近くを寺川が流れる)に比定する渡里恒信説や、金屋から山辺の道を辿った南の初瀬街道と交わる辺り(近くには栗原川が流れる)とする岸俊男説がある。また、初瀬川の自然災害や長谷寺参詣の流行りなどで金屋に移動したのではないかともいわれている。

金屋には海石榴市観音堂(再建)がある。

|

【史跡規模】

|

【指 定】 【国 宝】 【国重文】 |

| 関連時代 | 古墳時代:中期 |

|---|---|

| 関連年号 |

| 関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 |

|---|---|---|---|---|---|

| 柳生 |

![]()

![]()

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)