法隆寺(東院伽藍)

ほうりゅうじ(とういんがらん)(Horyu-ji Temple [East Cathedral])

【T-NR025b】探訪日:1994/8.10・2025/9.7

![]() 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1 <📲:0745-75-2555>

奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1 <📲:0745-75-2555>

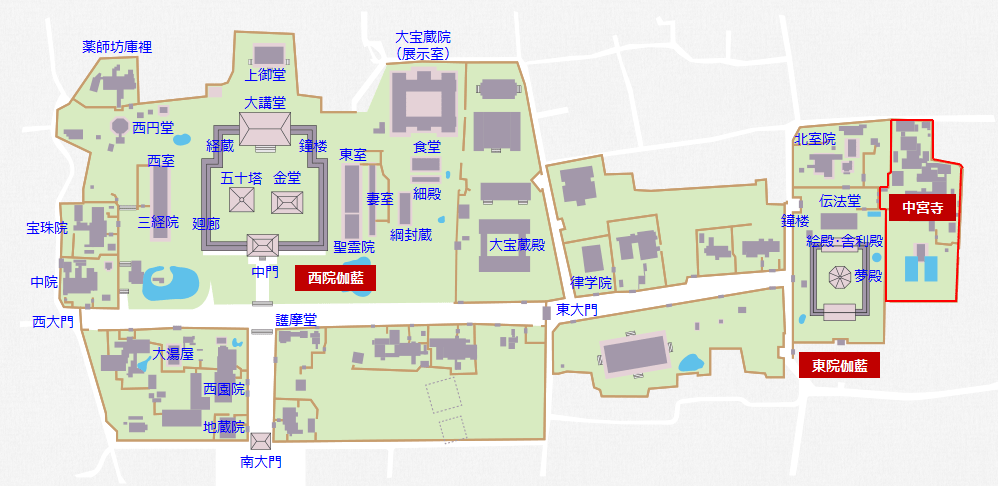

【MAP】

〔駐車場所〕

![]()

『法隆寺東院縁起』によると、739(天平11)年、東院伽藍は、僧の行信によって創建された上宮王院が前身である。

601(推古天皇9)年、厩戸皇子は、飛鳥からこの地に移ることを決意し、斑鳩宮の建造に着手し、605(推古13)年に移り住んだという。斑鳩宮に接して建立されたのが斑鳩寺で西院伽藍となる。643(皇極天皇2)年、蘇我入鹿が厩戸皇子の子・山背大兄王を襲った際に斑鳩宮は焼失した(西院伽藍は被害を免れた)。

739年、斑鳩宮が荒廃しているのを見て嘆いた行信は上宮王院を創建し、八角円堂を廻廊で囲み、廻廊南面には礼堂、北面には絵殿及び舎利殿、絵殿及び舎利殿の北に接して伝法堂を建立した。

八角円堂が「夢殿」と呼ばれるようになるのは8世紀末頃とされ、法隆寺が上宮王院を吸収併合した時期でもある。これにより、法隆寺の「東院伽藍」と呼ばれるようになる。

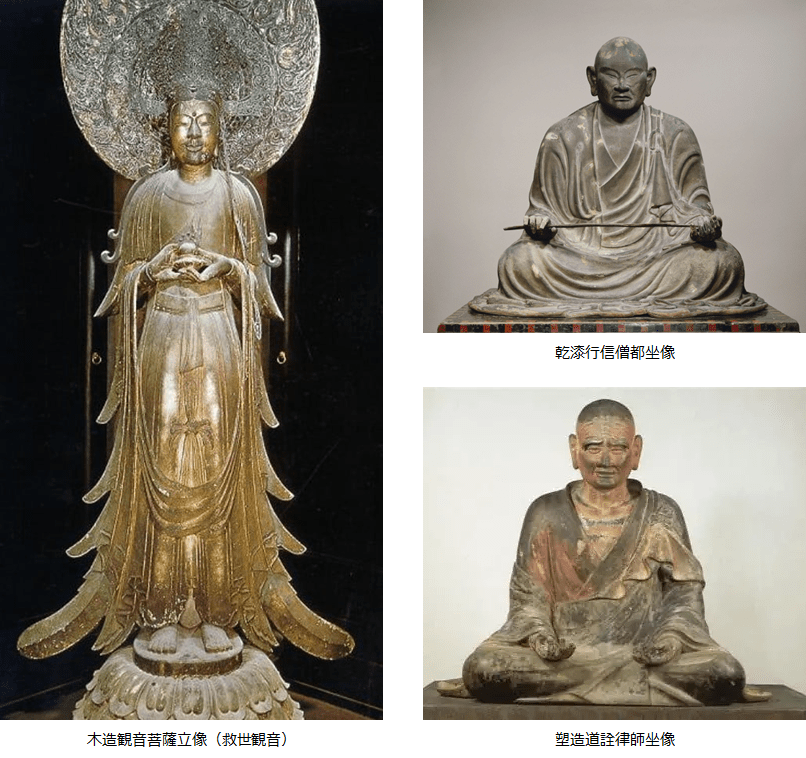

夢殿は、737(天平9)年には『東院資財帳』に「瓦葺八角仏殿一基」と記されており、その頃に創立された可能性も考えられている。奈良時代の建物ではあるが、鎌倉時代に軒の出を深くし、屋根勾配を急にするなどの大修理を受けている。基壇は二重で、最大径が11.3m。堂内は石敷。堂内の八角仏壇も二重で、その周囲に8本の入側柱が立ち、入側柱と側柱の間には繋虹梁を渡す。入側柱と側柱は堂の中心に向かってわずかに傾斜して立つが、これは「内転び」と呼ばれる唐渡来の手法という。夢殿中央の厨子に飛鳥時代の秘仏・観音菩薩立像(救世観音)が安置されている。厩戸皇子の現し身とされ、当初のものと思われる金箔が多く残る。

絵殿には、絵師・秦致貞が1069(延久元)年に描いた『聖徳太子絵伝』の障子絵(国宝)が飾られていたが、1878(明治11)年に皇室に献上され、現在は「法隆寺献納宝物」として東京国立博物館の所蔵となっている。このほか、伝法堂,東院鐘楼が国宝となっている。

|

【史跡規模】

|

【指 定】・国指定史跡:法隆寺境内(1951年6月9日指定) ・世界遺産:法隆寺地域の仏教建造物の一部(1993年12月9日登録) 【国 宝】・夢殿:奈良時代建立の八角円堂 |

関連時代 | 奈良時代 | 平安時代:前期 |

関連年号 | 737年・739年 | 8世紀末 |

関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 |

行信 | **** |

法隆寺境内案内(法隆寺ホームページより引用加筆)

<法隆寺・夢殿に安置されている国宝指定像>

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)