法隆寺(西院伽藍)

ほうりゅうじ(せいいんがらん)(Horyu-ji Temple [West Cathedral])

【T-NR025a】探訪日:1994/8.10・2025/9.7

![]() 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1 <📲:0745-75-2555>

奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1 <📲:0745-75-2555>

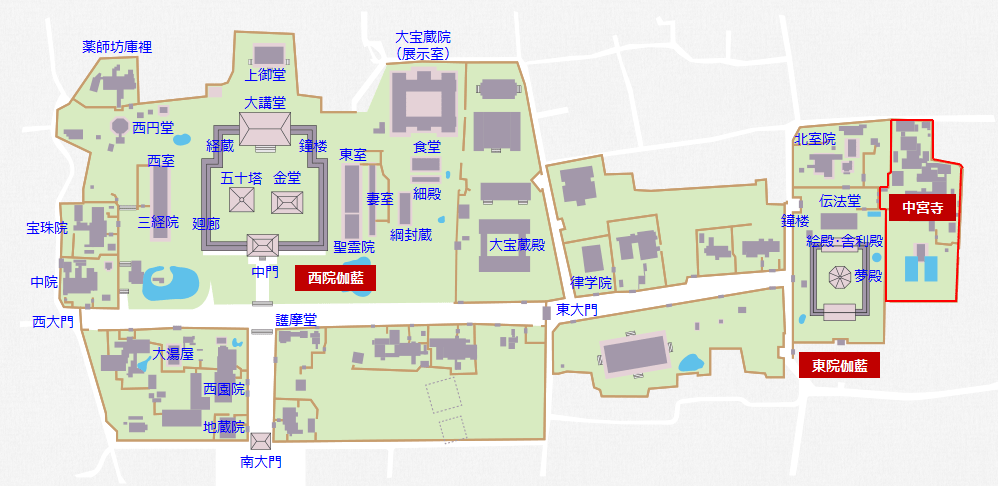

【MAP】

〔駐車場所〕

![]()

聖徳宗の総本山の寺院。山号はない。本尊は釈迦如来で創建当時は斑鳩寺と称し、後に法隆寺となった。法隆学問寺としても知られる。

586(用明天皇元)年、厩戸皇子により斑鳩寺および薬師仏の造立が発願され、607(推古天皇15)年に完成。用明天皇のために金堂薬師如来像が造願された。601(推古天皇9)年に厩戸皇子は、飛鳥からこの地に移ることを決意し、斑鳩宮の建造に着手し、605(推古天皇13)年に移り住んだという。斑鳩宮の故地が法隆寺東院の所在地である。この斑鳩宮に接して建立されたのが斑鳩寺であった。

金堂,五重塔を中心とする西院伽藍と、夢殿を中心とした東院伽藍に分けられる。境内の広さは約18万7千㎡。西院伽藍は、現存する世界最古の木造建築物群である。

643(皇極天皇2)年、蘇我入鹿が厩戸皇子の子・山背大兄王を襲った際に斑鳩宮は焼失したが、法隆寺は被害を免れたと考えられる。

『日本書紀』によれば、670(天智天皇9)年4月30日夜半、法隆寺は炎上したとされる。現存する法隆寺の伽藍は火災で全焼し、後に708(和銅元)年、詔により再建された。ただ、「法隆寺は炎上していない」という非再建論を唱える識者とは論争が続いていた。

925(延長3)年には西院伽藍のうち大講堂,鐘楼が焼失し、大講堂は数十年後の990(正暦元)年に再建された。以後、1435(永享7)年に南大門が焼失するなど、何度かの火災に遭ってはいるが、全山を焼失するような大火災には遭っていない。

近世に入ると、慶長年間(1596~1614年)に豊臣秀頼、元禄~宝永年間(1688~1710年)には徳川綱吉の生母桂昌院によって伽藍の修造が行われた。

明治時代になると、廃仏毀釈の影響で寺の維持が困難となり、1878(明治11)年には、聖徳太子画像(唐本御影、いわゆる聖徳太子二王子像)をはじめとする300件余の宝物を当時の皇室に献納し、金一万円を下賜された。1882(明治15)年、法相宗に転じる。

1949(昭和24)年1月26日、金堂より失火。壁画を焼損する。このことがきっかけとなって、文化財保護法が制定された。1950(昭和25)年には、法相宗から独立し、聖徳宗を設立している。

西院伽藍は、南大門を入って正面のやや小高くなったところに位置する。向かって右に金堂、左に五重塔を配し、これらを廻廊が囲む。廻廊の南正面に中門を開き、中門の左右から伸びた廻廊は北側に建つ大講堂の左右に接して終わっている。廻廊の途中、東に鐘楼、西に経蔵がある。金堂,五重塔,中門,廻廊は厩戸皇子在世時のものではなく7世紀後半頃の再建ではあるが、世界最古の木造建造物群であることは間違いない。

1993(平成5)年12月9日、ユネスコの世界遺産に登録された。

|

【史跡規模】

|

【指 定】・国指定史跡:法隆寺境内(1951年6月9日指定) ・世界遺産:法隆寺地域の仏教建造物の一部(1993年12月9日登録) 【国 宝】・金堂:入母屋造の二重仏堂qqq・五重塔:木造五重塔として現存世界最古 ・大講堂:925年に焼失後の990年に再建qqq ・経蔵:奈良時代の楼造建築qqq ・鐘楼:平安時代 |

| 関連時代 | 飛鳥時代 | 平安時代:中期 | 江戸時代:前期 | 昭和時代:後期 |

| 関連年号 | 607年・670年・708年 | 925年・990年 | 1596~1614年・1688~1710年 | 1949年・1950年 |

| 関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 |

| 厩戸皇子 | K303 | 豊臣秀頼 | ZZ01 | 桂昌院 | **** |

![]()

![]()

法隆寺境内案内(法隆寺ホームページより引用加筆)

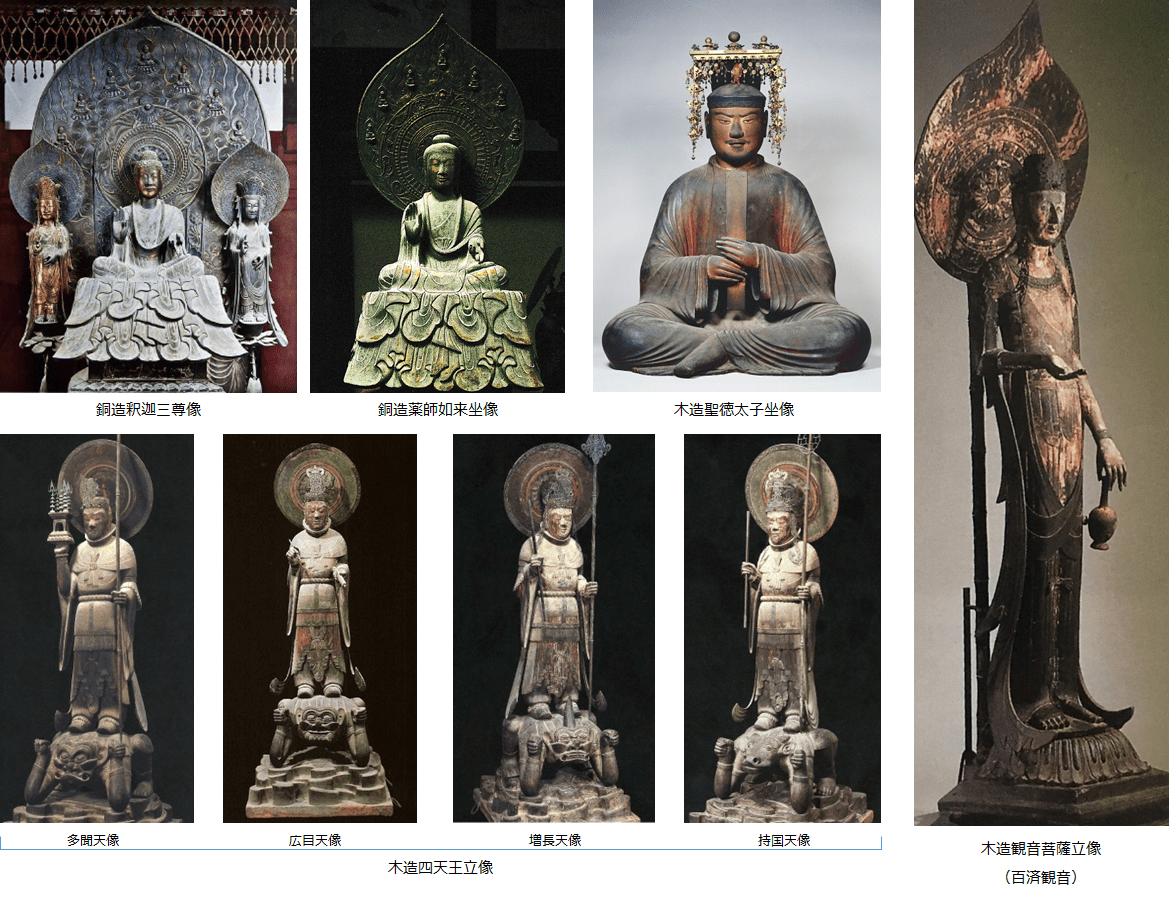

<法隆寺の国宝指定の像(一部)>

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)