金山城(兼山城)跡

かねやまじょうあと (Kaneyama Castle Ruins)

【C-GF027】探訪日:2019/9/30

![]() 岐阜県可児市兼山秋葉台

岐阜県可児市兼山秋葉台

【MAP】

〔駐車場所〕

![]()

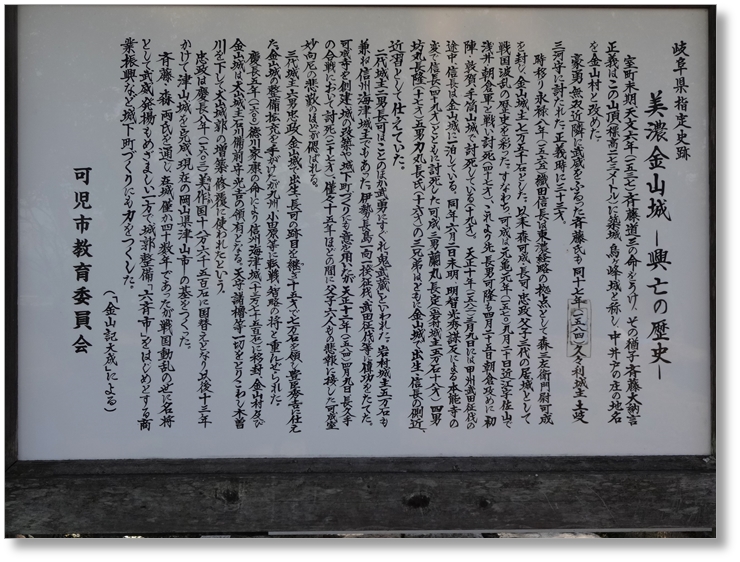

1537(天文6)年、斎藤道三の命令で近辺の14諸将の協力を得て猶子の斎藤正義によって築かれた鳥峰城が始まりである。正義は東美濃に勢力を伸ばして苗木城の遠山氏,加茂堂洞城の岸氏,加治田城の佐藤氏,久々利城の久々利氏らを配下としたが、1548(天文17)年、久々利城にて久々利悪五郎頼興によって謀殺された。

1565(永禄8)年、織田信長は東美濃に侵攻して森可成を城主とする。後を継いだ長可は織田信忠に従って信濃へ侵攻し、武田勝頼が滅亡すると信濃四郡を加封されて信濃国海津城へ入城したが、本能寺の変で織田信長が横死すると金山城へ帰還した。

森長可はその後、反抗する東濃諸国の武将たちを武力で抑えたが、1584(天正12)年の小牧長久手の合戦で討死し、末弟の森忠政が家督を継いだ。1600(慶長5)年、森忠政が信濃国川中島へ転封となり、次に入った石川貞清は建物を解体し自らの居城である犬山城の改修に使ったことで、金山城は廃城となった。

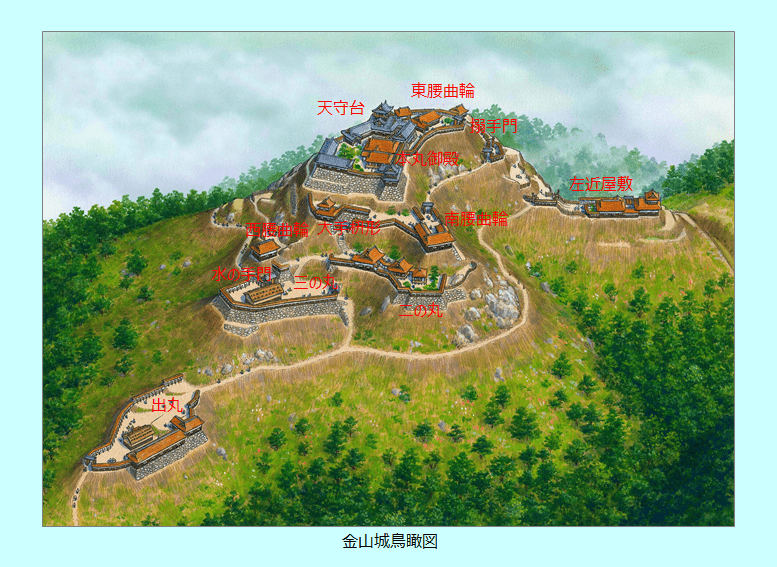

金山城は木曾川南岸に聳える標高280mの古城山の山頂に築かれている。天守台を山頂に配置し、本丸を中心に西下に二の丸、北西下に三の丸、さらに西下に出丸、東に東腰曲輪、南東に左近屋敷といった曲輪群があり、多くの曲輪には石垣が用いられている。搦手側の左近屋敷は森氏の重臣細野左近に由来する名称と考えられている。

山頂部には、北側に天守を設け、隣接して南東側に小天守、さらに小天守の南西側に袖櫓が隣接していた。そして、中央部に本丸御殿、南西側に西南隅櫓を設けていた。二の丸は南腰曲輪の南側に位置する郭で家臣団の屋敷(侍屋敷)が設けられ、南側に見張櫓、北側に二の丸門があった。三の丸は西腰曲輪の南側に位置している郭で、厩などがあったと考えられており、中央部に見張櫓、南側に三の丸門が設けられていた。また、出丸は第一防衛線のため大手口に築かれ、城内で唯一独立した曲輪であり、規模は東西約50m,南北約43mと城内で最も広い。

|

【史跡規模】

|

【指 定】国指定史跡(2013年指定) |

| 関連時代 | 戦国時代 | 安土桃山時代 |

|---|---|---|

| 関連年号 | 1537年・1548年・1565年・1584年 | 1600年 |

| 関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 |

|---|---|---|---|---|---|

| 斎藤正義 | F846 | 久々利頼興 | G*** | 森 可成 | G396 |

| 森 長可 | G396 | 森 忠政 | G396 | 石川貞清 | G*** |

![]()

最初に見つけた駐車場(「蘭丸ふる里の森」の入口のところ)から先は、道幅が狭くすれ違い困難と注意書きがあったため、そこからは徒歩で登ったが、結果的には車で十分走れる道幅であったし、上には広い駐車場もあった。しかし、歩いて登ったことで、途中思いがけなくカモシカの子どもに出会うことができた。近づいても逃げることなく撮影に応じてくれた。城跡はといえば、大規模で遺構もわかりやすく、また楽に登れる親しみやすい史跡である。現在も調査が行われているようであった。

![]()

![]() ※本サイトの写真は転用可です(ダウンロードすると、より鮮明に見えます)

※本サイトの写真は転用可です(ダウンロードすると、より鮮明に見えます)

▲「蘭丸ふる里の森」入口の駐車場の案内

▲大堀切

▲大堀切

▲大堀切

▲物見の櫓から見た出丸跡

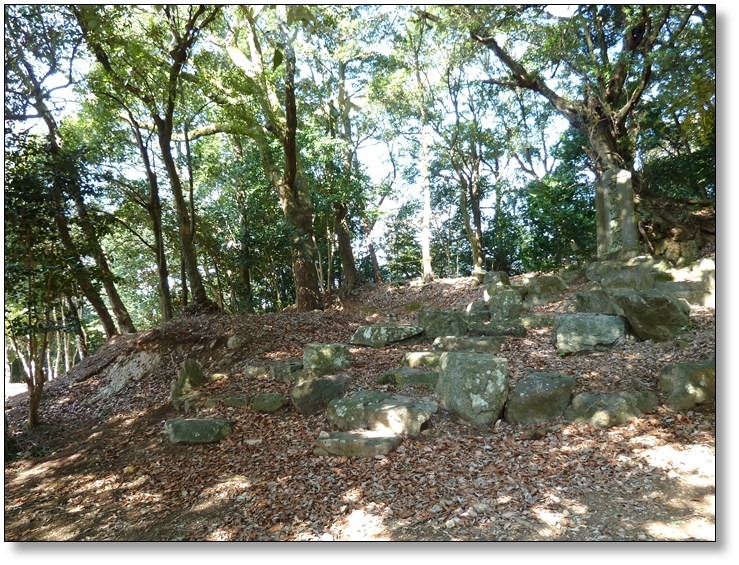

▲出丸跡

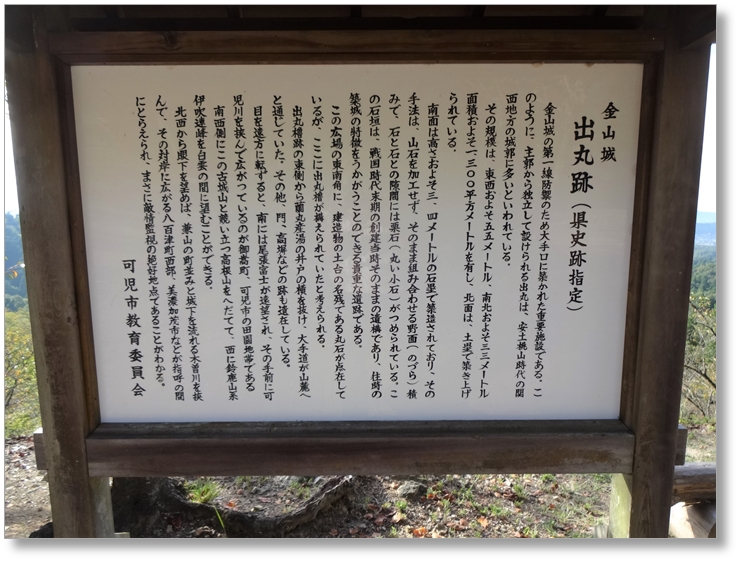

▲「出丸跡」説明板

▲出丸跡

▲

▲出丸跡からの眺望

▲曲輪,本丸跡への登り口

▲曲輪,本丸跡への登り口

▲三の丸門跡(案内の足元の石が礎石)

▲三の丸

▲三の丸石垣(破城の痕跡)

▲「破城の痕跡」説明

▲水の手

▲水の手門跡

▲

▲北方物見台

▲

▲西腰曲輪跡

▲二の丸跡

▲二の丸跡

▲大手枡形へ

▲大手門跡から二の丸を見る

▲大手枡形

▲「大手枡形」説明

▲大手枡形虎口

▲「枡形虎口」説明

▲南腰曲輪跡

▲南腰曲輪跡からの眺望

▲本丸跡へ

▲天守台西南隅石

▲天守台西南隅石

▲天守台石垣

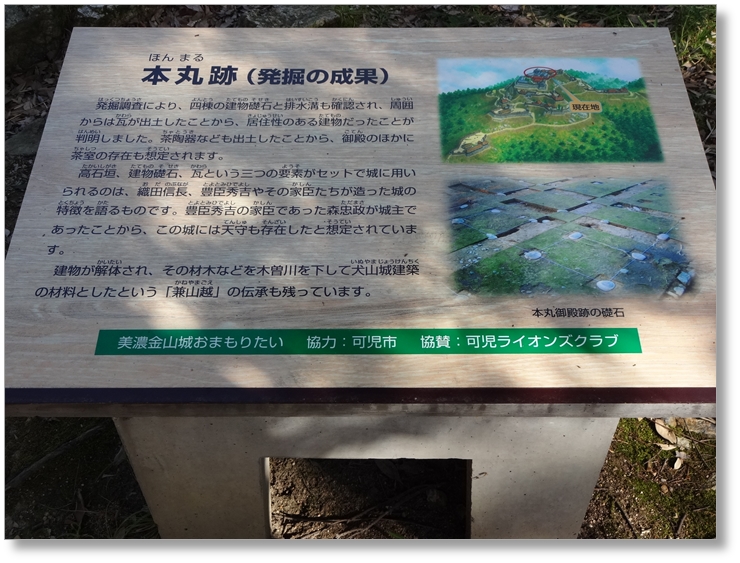

▲本丸跡

▲「本丸跡」説明

▲城址碑

▲説明板

▲本丸跡からの眺望

▲本丸跡からの眺望

▲天守跡

▲本丸虎口

▲本丸虎口

▲本丸虎口

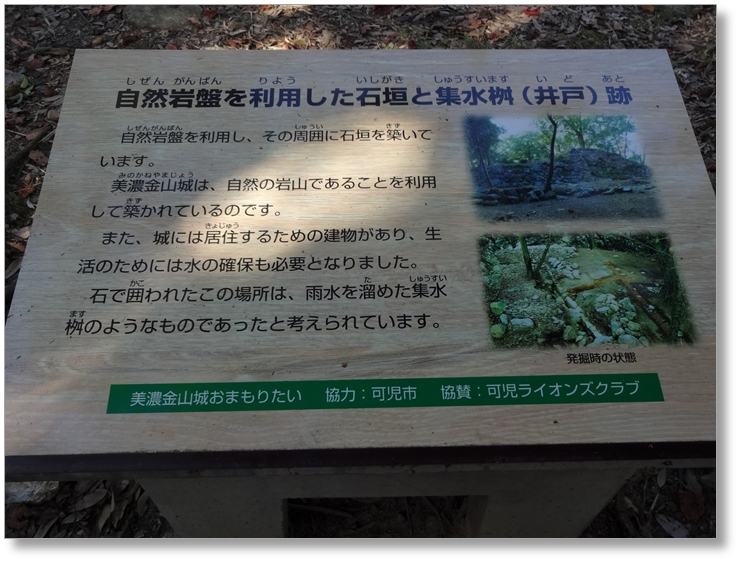

▲集水桝跡

▲集水桝跡

▲「石垣と集水桝跡」説明

▲東腰曲輪跡

▲本丸南側の帯曲輪

▲搦手門礎石

▲

▲東腰曲輪下の曲輪

▲米蔵跡

▲米蔵跡

▲米蔵跡

▲米蔵跡

▲【おまけ】物見の櫓付近で出会ったカモシカ

▲