片岡城跡

かたおかじょうあと(Kataoka Castle Ruins)

【C-NR083】探訪日:2025/9.7

![]() 奈良県北葛城郡上牧町下牧2丁目12-2

奈良県北葛城郡上牧町下牧2丁目12-2

【MAP】

〔駐車場所〕城跡の東西いずれかの道路に停めることをお勧め。(道路が狭く、普通車では説明板まで行くのは避けた方がよい)

![]()

築城年は定かではないが、16世紀初頭に片岡国春によって片岡谷一帯を支配する位置に築かれたとされる。その後、片岡春利の代になり、1569(永禄12)年4月8日に松永久秀に攻められ、片岡城は乗っ取られ、松永氏の信貴山城の支城となった。久秀は数日駐留した後に越智氏征伐のため南進していったため、その後、春利は片岡城の再奪取に成功したものと思われる。春利は翌1570(元亀元)年3月5日、片岡城にて36歳で病死したとされる。その後11月19日から20日に松永軍により片岡一帯が制圧され、片岡城も落城したのではないかと推察される。

1577(天正5)年、松永久秀が織田信長に対し反旗を翻すと、明智光秀,筒井順慶らに信貴山城の支城である片岡城も攻め落された。

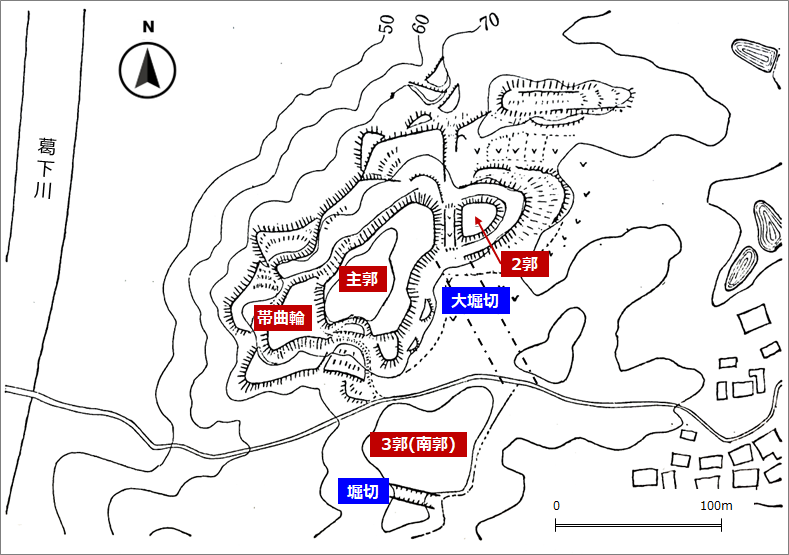

片岡城は標高90m,比高48mの丘陵に築かれ、主郭は南北66m×東西46mで、ここから信貴山城の眺望がよい。『信長公記』によれば、主郭の北のコーナー部分には天守(実際は隅櫓と思われる)があったとされる。また、主郭と出曲輪(2郭)の間には、大堀切がある。上幅17m,底幅11mの箱掘になっており、南北に180m以上に亘っていたとされ、大規模な防御ラインとなっていた。

主郭の南側にも曲輪(3郭・南郭)がある。東側は削平が不十分であるが、西側は明確に削平しており、傾斜部分も含めると東西,南北とも50m以上と主郭と同じ規模になる。この3郭の南側にも尾根続きを遮断する堀切がある。上幅が14m,底幅6mの箱掘で、本丸東の大堀切と同時期に造られたのではないかと考えられている。

主郭とその周辺の帯曲輪は片岡時代のもので、大堀切や他の堀切、その他の曲輪は松永久秀時代に築城されたのではないかとされている。

|

【史跡規模】

|

【指 定】 【国 宝】 【国重文】 |

| 関連時代 | 戦国時代 |

|---|---|

| 関連年号 | 1500年代初・1569年・1570年・1577年 |

| 関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 |

|---|---|---|---|---|---|

| 片岡国春 | **** | 片岡春利 | **** | 松永久秀 | ZZ02 |

![]()

南郭の南の堀切を見落としたのが残念。

![]()

片岡城縄張り図(『日本城郭大系 第10巻』に加筆)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)