名古屋城本丸御殿

なごやじょうほんまるごてん(Nagoya Castle Honmaru Palace)

【C-AC001b】探訪日:2018/4.22・2022/3.5

![]() 愛知県名古屋市中区本丸1

愛知県名古屋市中区本丸1

【MAP】

〔駐車場所〕

![]()

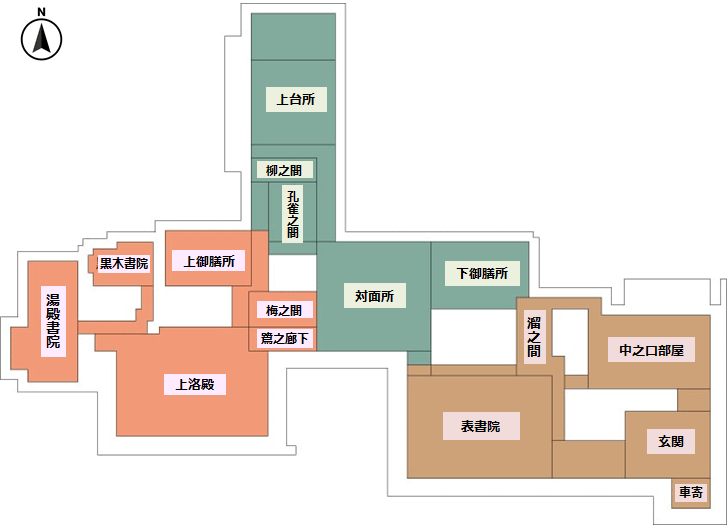

1609(慶長14)年、徳川家康は9男・義直の尾張藩の居城として名古屋城を築くことを定め、翌年閏2月、天下普請で開始された。そのうち本丸御殿の建築は、1612(慶長17)年正月から始まり、完成したのは1615(元和元)年2月である。唐破風の車寄から入ると式台があり、奥に玄関がある。ほかに中之口部屋,表書院,対面所,上洛殿,湯殿書院,黒木書院,上御膳立所,下御膳立所などの13棟の殿舎が建ち並ぶ(慶長の完成当初は中之口部屋,表書院,対面所)。建築材として木曽ヒノキが用いられ、欄間,飾り金具,壁画など当時の技術・美術の粋が集められた。

1617(元和3)年に二の丸御殿が完成すると義直はそちらへ移り、本丸御殿は将軍上洛時の御成御殿とされた。そして、1626(寛永3)年に大御所・徳川秀忠、1634(寛永11)年に将軍・徳川家光が上洛の途中で立ち寄っている。特に家光の御成の際は大々的に増改築された。だが、その後長い間将軍の御成は無く、1865(慶応元)年に14代将軍・徳川家茂が上洛途中に1泊している。藩主でさえも宿泊はできなかったという。

1870(明治3)年、徳川慶勝は新政府に対して名古屋城の破却を申し出たが、ドイツ公使マックス・フォン・ブラントと日本陸軍の訴えにより、城郭とともに本丸御殿も保存されることとなった。明治時代、城内には陸軍の東京鎮台第三分営が置かれ、その後、本丸は宮内省に移管されると名古屋離宮と称した。1930(昭和5)年、名古屋離宮が廃止され、宮内省から名古屋市に下賜された。

本丸御殿は1891(明治24)年の濃尾大地震にも大きな被害を受けることはなかったが、1945(昭和20)年5月14日の名古屋大空襲で焼夷弾の直撃を受けて焼失した。幸いにも障壁画のうち移動可能な襖などは取り外して御深井丸の乃木倉庫に収められていたため焼失を免れている。

1990年代中頃から2000年代初にかけて本丸御殿復元の気運が高まり、2009(平成21)年1月19日、復元工事に着手。2017年(平成29)年度に工事完了し、2018(平成30)年6月8日より一般公開された。保管されていた襖絵や江戸時代の藩士が記録した詳細な図面、明治から昭和にかけての多くの写真,実測図などの第一級史料からほぼ忠実な復元が可能であった。

現在は、中之口部屋は観覧者用玄関に、濃尾地震後の改造でそれ以前の内装が不明となった上台所はミュージアムショップになっている。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)