藤ノ木古墳

ふじのきこふん(Fujinoki Kofun Tumulus)

【K-NR205】探訪日:2025/9.7

![]() 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西2丁目1-1795番地

奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西2丁目1-1795番地

【MAP】

〔駐車場所〕斑鳩文化財センター(斑鳩町文化財活用センター)の駐車場を利用できる。

![]()

法隆寺西院伽藍の西方約350mに位置する円墳である。法隆寺関係の古文書・古記録によれば、かつては「ミササキ」「陵山」などと呼ばれていた。直径約50m,高さ約9mとされるが、現状は周りの水田や建物により少しずつ削り取られ、最大径約40m,高さ約7.6mとなっている。

未盗掘の両袖式横穴式石室で、家形石棺に成人2人が合葬されていた。玄室は円墳の中心部に設けられている。石室規模は全長14m弱で、羨道は長さ約8.3m,幅約1.8~2.1m、玄室の長さは西壁側で約6.0m・東壁側で約5.7m、玄室幅は約2.4~2.7m,高さ約4.2~4.4mを測り、石室の床には礫が敷かれ、その下を排水溝が玄室中央から羨道を通って墳丘裾へと敷かれている。

石棺は、玄室の奥の方に安置されていた。二上山の白色凝灰岩で造られており、石棺の内や外は、赤色顔料(水銀朱)で塗られている。棺の大きさは、約235×130×97cmであり、蓋は約230×130cm、厚さは約52~55cmで、縄掛突起がついている。棺は幅,高さともに西側より東側の方がやや大きく、平面は台形を呈する(石室復元模型が斑鳩文化財センター前に置かれている)。

玄室内から大量に出土した土師器,須恵器の年代から古墳時代後期の6世紀第4四半期の築造であると推定されている。この時期には畿内では前方後円墳の造営が終わりに近づいていた。また、大和での埴輪の設置は6世紀前半で終わったと考えられていたが、墳丘裾には円筒埴輪が並べられていたことより、従来の見解を訂正することになった。

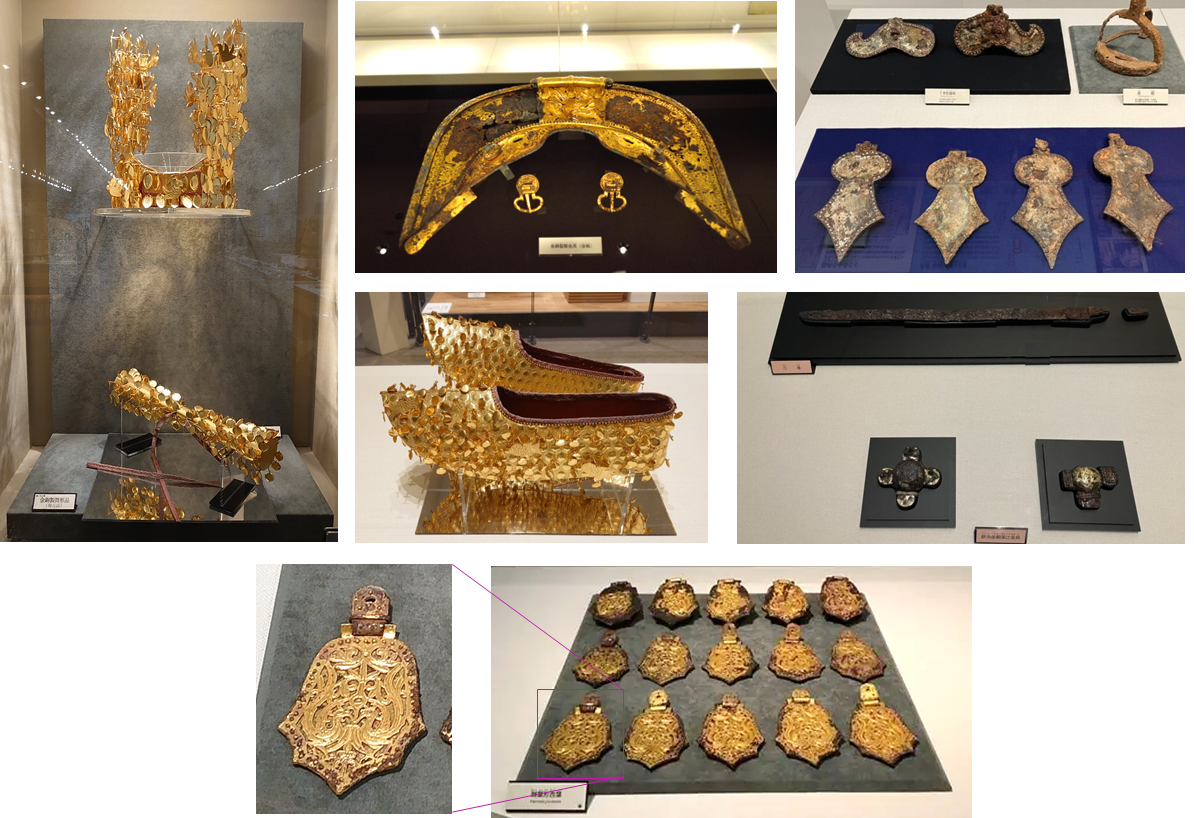

被葬者2人については、円墳であることから大王の階級ではないが、貴金属を用いたきらびやかな副葬品が多く、強大な権力を持った人物であったと推測されている。性別については男性2人説が有力であるが、男女を主張する説もある。男性2人の場合は、同時埋葬は被葬者にとって誇るべきものではなく、よほどの緊急のことが起きたのではと推測される。一説には、587年6月に蘇我馬子に暗殺された穴穂部皇子(聖徳太子の叔父)と宣化天皇の皇子・宅部皇子の可能性が提起されている。

出土品には江戸時代の灯明皿が混じっており、江戸時代末まで被葬者を供養する祭祀が行われていたことが推定される。また、陵堂と呼ばれる建物が設置されて墓守が置かれ厳重に守られていたことも藤ノ木古墳の副葬品が未盗掘であった理由と言える。

|

【史跡規模】

|

【指 定】国指定史跡(1991年11月16日指定) 【国 宝】藤ノ木古墳出土品 <石棺外出土品> |

| 関連時代 | 古墳時代:後期 |

|---|---|

| 関連年号 | 6世紀第4四半期 |

| 関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 |

|---|---|---|---|---|---|

| 穴穂部皇子 | K302 | 宅部皇子 | K301 |

![]()

![]()

藤ノ木古墳の石室と棺内

藤ノ木古墳出土品(橿原考古学研究所データより)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)