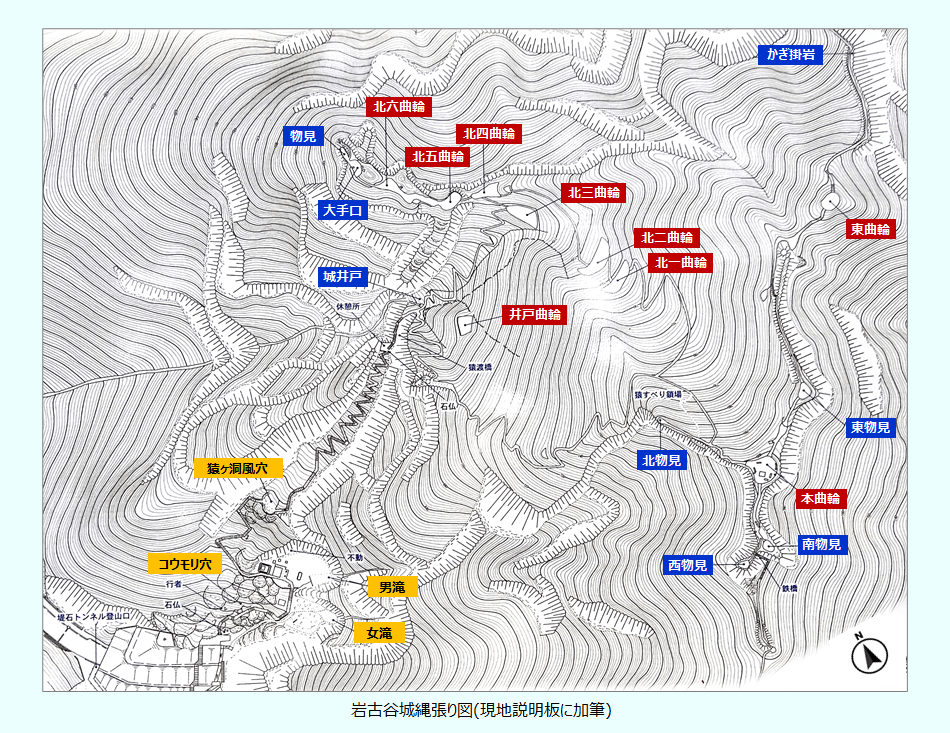

岩古谷城跡

いわごやじょうあと (Iwagoya Castle Ruins)

【C-AC493】探訪日:2022/4/8・2022/4/11

![]() 愛知県北設楽郡設楽町平山

愛知県北設楽郡設楽町平山

【MAP】

〔駐車場所〕登り口各所に駐車場がある。

![]()

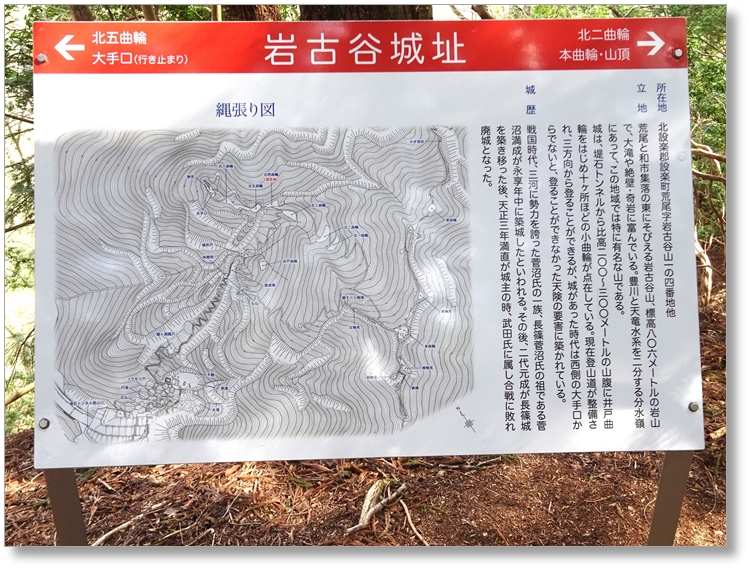

1435(永享7)年頃、菅沼三郎左衛門満成が標高799m,比高390mの岩古谷山山頂に築いたとされる。平時は西麓の荒尾館に居住し、岩古谷城は詰の城として機能した。2代・元成は長篠城を築いて移ったが、一族はその後も在城していた。

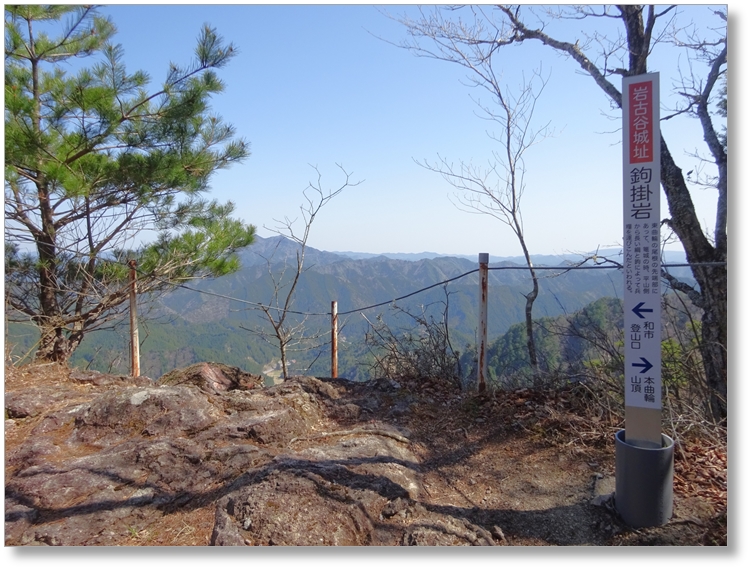

1571(元亀2)年、菅沼満直が城主のときに武田軍の攻撃を受け籠城し、食料が尽き苦戦の中で平山村に面した絶壁から長い綱をかけ先端の鉤によって兵糧を運び上げたという伝説が残されている(鉤掛岩のいわれ)。

1572(元亀3)年10月、武田信玄が徳川領国への侵攻(西上作戦)を開始すると、菅沼満直は武田方に降り、武田軍とともに各地を転戦した。しかし、1573(天正元)年、信玄の死去により徳川軍が攻め寄せた際に落城し廃城となった。満直らは長篠城を経て鳳来寺に撤退し、さらに信濃国へと逃れた。満直はその後、1575(天正3)年の武田勝頼による長篠城攻撃(長篠設楽原の戦い)に参加している。1582(天正10)年3月に武田氏が滅亡すると、織田・徳川方に降伏を申し入れるが、赦されず殺害された。

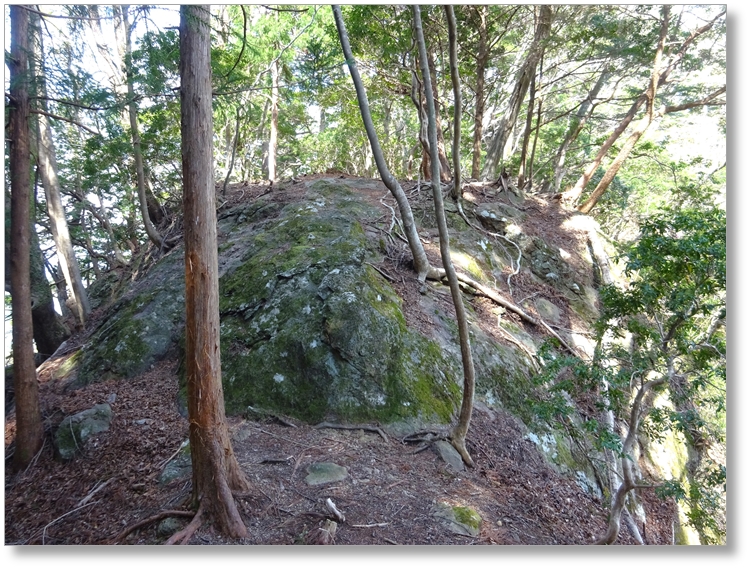

城は、南北に北一曲輪から北六曲輪が連なり、南に位置する岩古谷山の頂上が本曲輪となっている。また、西に井戸曲輪、東に東曲輪を設けた広大な城域となっている。各所には物見が置かれている。絶壁,巨岩,大滝といった天険の要害に築かれた城である。

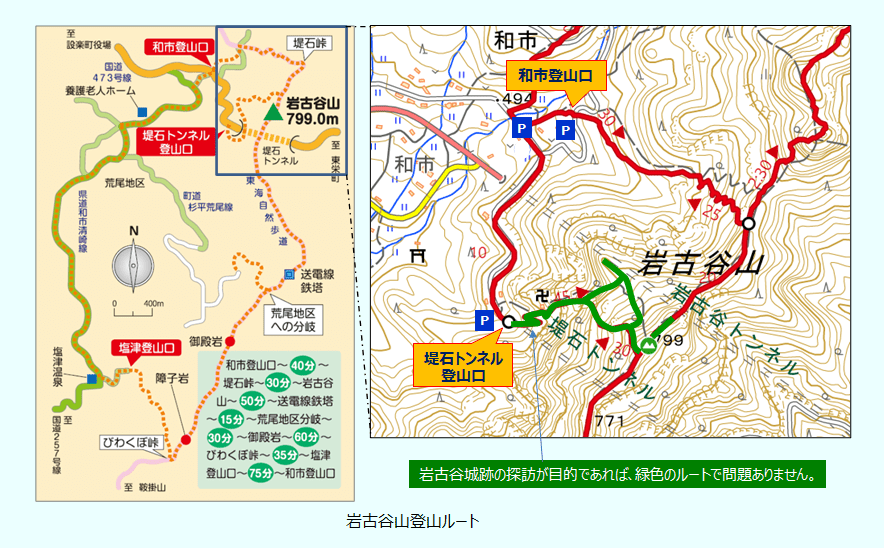

登山口は堤石トンネル登山口,和市登山口,塩津登山口の3ヶ所があるが、ルートによってはハシゴやワイヤー,ロープで絶壁を上り下りする箇所もあり、東海自然歩道の三大難所のひとつに数えられている。

|

【史跡規模】

|

【指 定】 |

| 関連時代 | 室町時代 | 戦国時代 |

|---|---|---|

| 関連年号 | 1435年 | 1571年・1572年・1573年 |

| 関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 | 関連人物 | 系図 |

|---|---|---|---|---|---|

| 菅沼満成 | G139 | 菅沼元成 | G139 | 菅沼満直 | G139 |

| 武田信玄 | G433 | 徳川家康 | TG01 |

![]()

城跡探訪目的であれば、堤石トンネル登山口から入り城址ルートの矢印に従って進み、下山も堤石トンネル側に下りることをお奨めする。1回目の探訪は縄張図の予備知識のないまま訪れたこともあり、堤石トンネル登山口から入ったものの井戸曲輪→本曲輪→東曲輪へと進み、北曲輪を素通りして和市登山口へ下りてしまった。本曲輪から和市登山口までのルートは登山者には楽しめるかもしれないが、高齢(60代ですが)で登山素人にとってはハシゴやワイヤー,ロープで絶壁を降りるなど足がすくむスリル満点であった(下山した際、地元の方に「無事でよかったですね」と声をかけられた)。数日後、再チャレンジし六つの北曲輪や大手口を探訪。素直に城址ルートの矢印に従い、堤石トンネル登山口に下りるのであれば、滝や巨岩,山頂(本曲輪)からの絶景を楽しめるルートである。

![]()

![]() ※本サイトの写真は転用可です(ダウンロードすると、より鮮明に見えます)

※本サイトの写真は転用可です(ダウンロードすると、より鮮明に見えます)

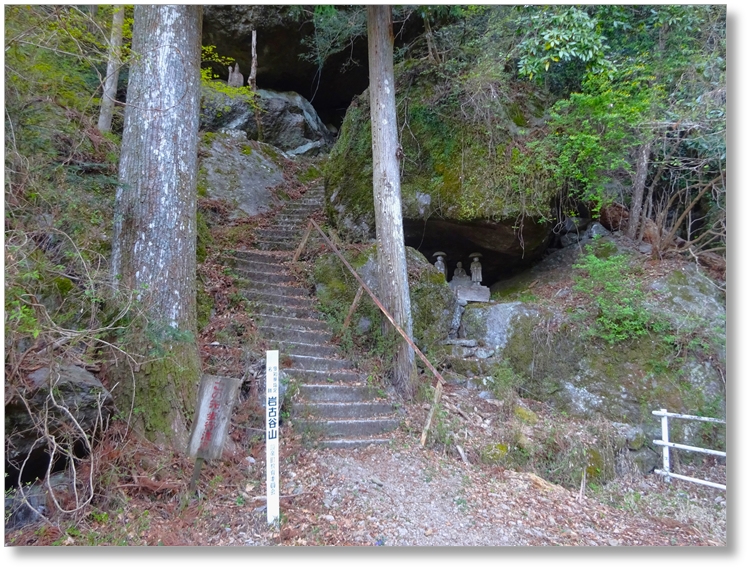

▲堤石トンネル登山口

▲

▲

▲

▲

▲

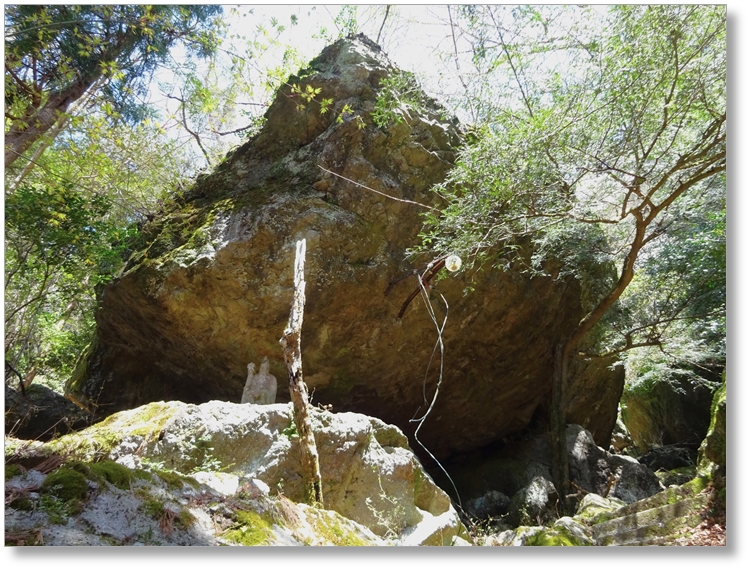

▲こうもり穴

▲

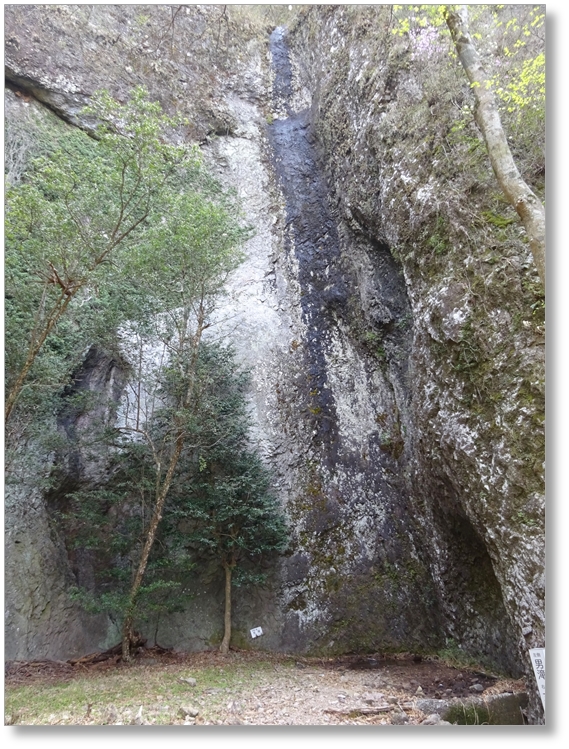

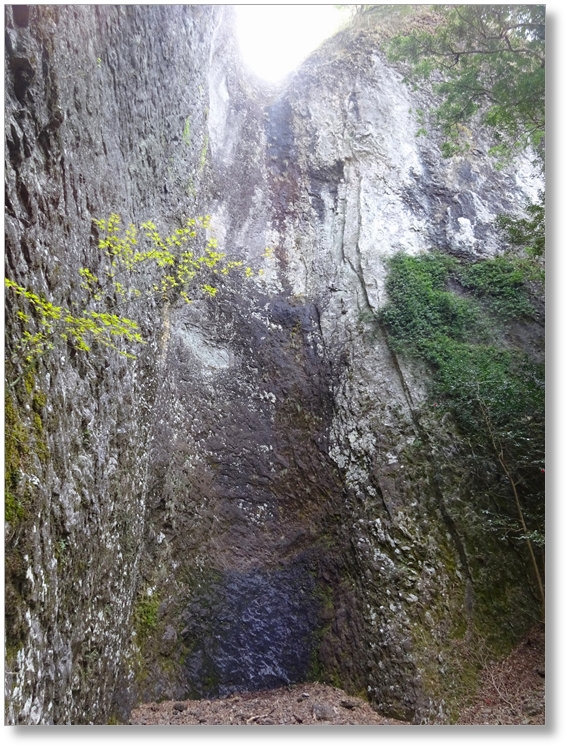

▲男滝

▲女滝

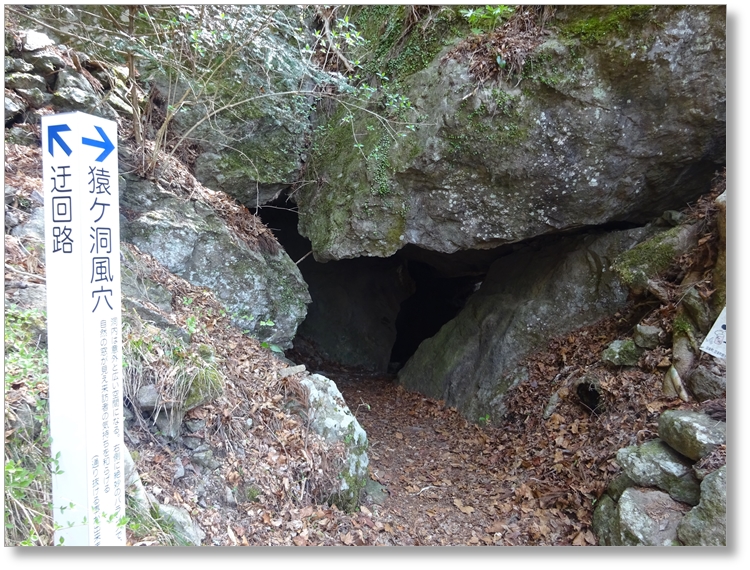

▲猿ヶ洞風穴

▲猿ヶ洞風穴

▲城井戸

▲水が湧き出ている

▲

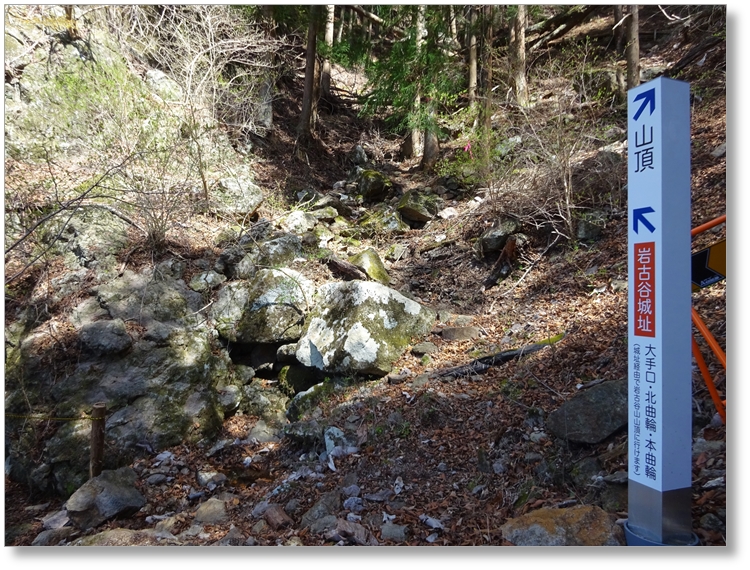

▲城跡は分岐点を左に行く

▲井戸曲輪(城井戸を守る曲輪)

▲井戸曲輪(入るのは危険)

▲井戸曲輪の先にある東屋

▲東屋からの眺望

▲城址への道を行く

▲

▲北三曲輪

▲北三曲輪

▲北四曲輪

▲

▲この上が北五曲輪

▲北五曲輪

▲北五曲輪から見た北四曲輪

▲北五曲輪

▲北六曲輪へ

▲北六曲輪

▲

▲北六曲輪

▲北六曲輪

▲北六曲輪

▲大手口へ

▲

▲大手口

▲大手口(この先、危険)

▲大手口からの眺望

▲大手口

▲北二曲輪

▲北二曲輪

▲北一曲輪

▲北一曲輪

▲登山道との合流点(ここから本曲輪へ)

▲本曲輪(頂上)間近

▲本曲輪

▲本曲輪

▲本曲輪

▲西側の眺望

▲南物見

▲南物見からの眺望

▲西物見

▲西物見(山頂)

▲西物見からの眺望

▲

▲東物見

▲東物見からの眺望

▲東曲輪へ

▲東曲輪

▲東曲輪

▲鉤掛岩

▲鉤掛岩

▲鉤掛岩

▲北物見へ

▲北物見

▲北物見を見上げる

▲北物見下(鎖場)

▲鉤掛岩から和市登山口に向かう登山道

▲堤石峠

▲十三曲りを下りてくる

▲和市登山口に出る

▲

▲